北前船の興隆と食野家の発展

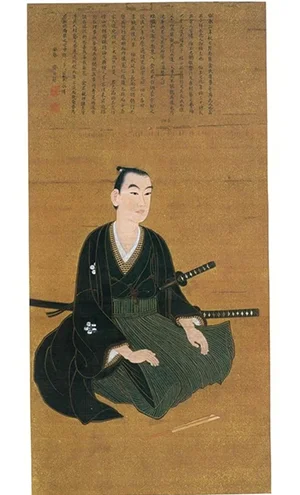

江戸時代、豪農の中から廻船業を営む者が現れ、中でも、現在泉佐野市がある岸和田藩を拠点とする食野(めしの)家、唐金(からかね)家は廻船業や商業を行うほか、大名貸しや御用金などの金融業も行い、巨財を築きました。

豪商 食野家・唐金家の繁栄

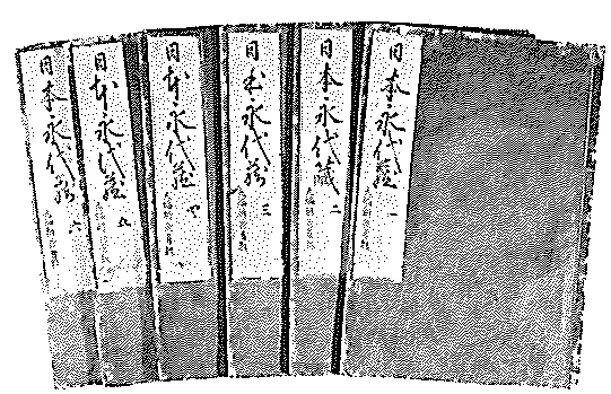

- 食野家は、楠木氏の末裔と言われ、初代 食野正久の時に武士から商売人に乗り出したとされています。

- 食野家の廻船業(屋号は和泉屋)は西回り航路が開かれて、北前船が大阪に入港する17世紀後半には、100隻近い船を所有して全国市場に進出するなど大いに発展しました。 (『食野家系譜』より)

- 大坂から出航するときは、木綿、綿実や菜種油などを運び、奥州からの帰りには 米やニシンや干鰯(ほしか)などを運ぶなどして、廻船業や大名貸しなどで巨財を築き、強い姻戚関係にある唐金家とともに大豪商となったのでした。

食野家の大金持ちエピソード

-

食野の当主(佐太郎を世襲)が、にわか雨で雨宿りした紀州公の家来1,000人をとりあえずヒツに残っていた冷や飯でまかなったことから、「佐太郎」は冷や飯の代名詞とされ、川柳に

「佐太郎 を三度いただく居候」

「佐太郎は茶金の上に腰を掛け」

などと唄われました。

また、ざれ歌で

「紀州の殿さんなんで佐野こわい、佐野の食野に借りがある」

とも唄われました。 - 上方落語「莨(たばこ)の火」に、気前のいいお大尽「食(めし)の旦那」として実名登場します。

-

地元の盆踊り(佐野くどき)には食野家の出世物語が唄いこまれ、「加賀国の銭屋五兵衛か和泉のメシか」と唄われています。

※銭屋五兵衛は加賀金沢の御用商人

参考資料(泉佐野市デジタルアーカイブ掲載):

「佐野くどき」風景画像

「泉佐野市の盆踊り 佐野くどき」映像

(同作品中に食野家の所有する千石船「大通丸」をもじった「神通丸」が登場する。)

食野の全国展開と秋田の齋藤家

食野の全国展開と秋田の齋藤家

にかほ市に残る北前船の痕跡

にかほ市に残る北前船の痕跡