食野の全国展開と秋田の齋藤家

食野家・唐金家と同じ泉州出身でにかほにやってきた齋藤家は、江戸時代に廻船問屋として食野の秋田支店の役目を果たしていました。

齋藤家(飛良泉本舗)の歴史

-

1487年(長享元年) 応仁の乱を逃れた初代・齋藤市兵衛一族は、関西から船に乗って瀬戸内海を渡り、関門海峡を抜け、そして日本海を北上しますが、由利海岸の沖で難破。どうにか芹田岬に上陸し、杉山へ辿り着いたといわれています。

初代はそこで農業(主に稲作)を営み、その息子である二代目・市兵衛が酒造りを始めます。

-

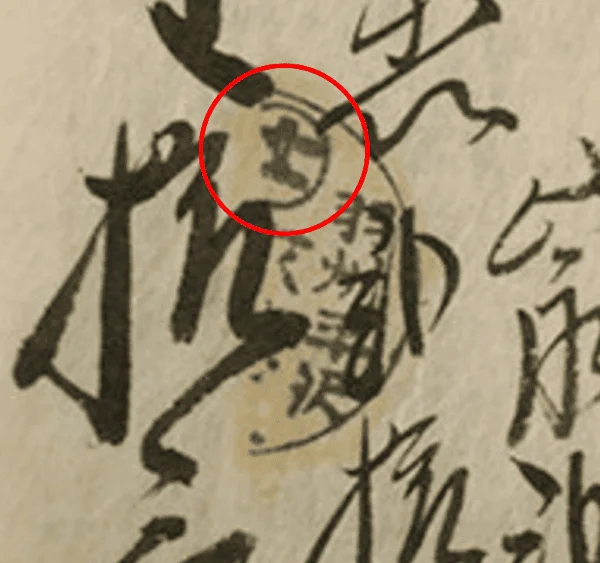

杉山の郷に根を下ろした齋藤家は着々と繁栄。代々伝わる大福帳には、<十一>の印がそこかしこに押されています。これは飛良泉本舗の先祖である齋藤一族が十一番目に仁賀保へ入ったことを示しています。

齋藤家は、16の分家を構成して酒造りで成長し、杉山から平沢に移転、領主の仁賀保家に目をかけてもらい、戦国時代には酒造業だけでなく、旅籠や荷役、農作物の流通 なども商うようになっていました。

- 1622年(元和8年)江戸初期 大名・最上家の改易の際、本荘の町から引き揚げる最上の殿様の荷駄一式を受託します。

- 1624年(寛永元年) 大坂の陣などの功績により一万石の大名となった仁賀保 挙誠(きよしげ)が64歳で没します。遺領は嫡男・良俊(よしとし)に7000石、次男・誠政(しげまさ)2000石、三男・誠次(しげつぐ)1000石に分封され、この次男・誠政と三男・ 誠次に齋藤家の娘が嫁いで繋がりを強くしていきます。

出羽における食野家の出張所的役割

食野家の大名貸し

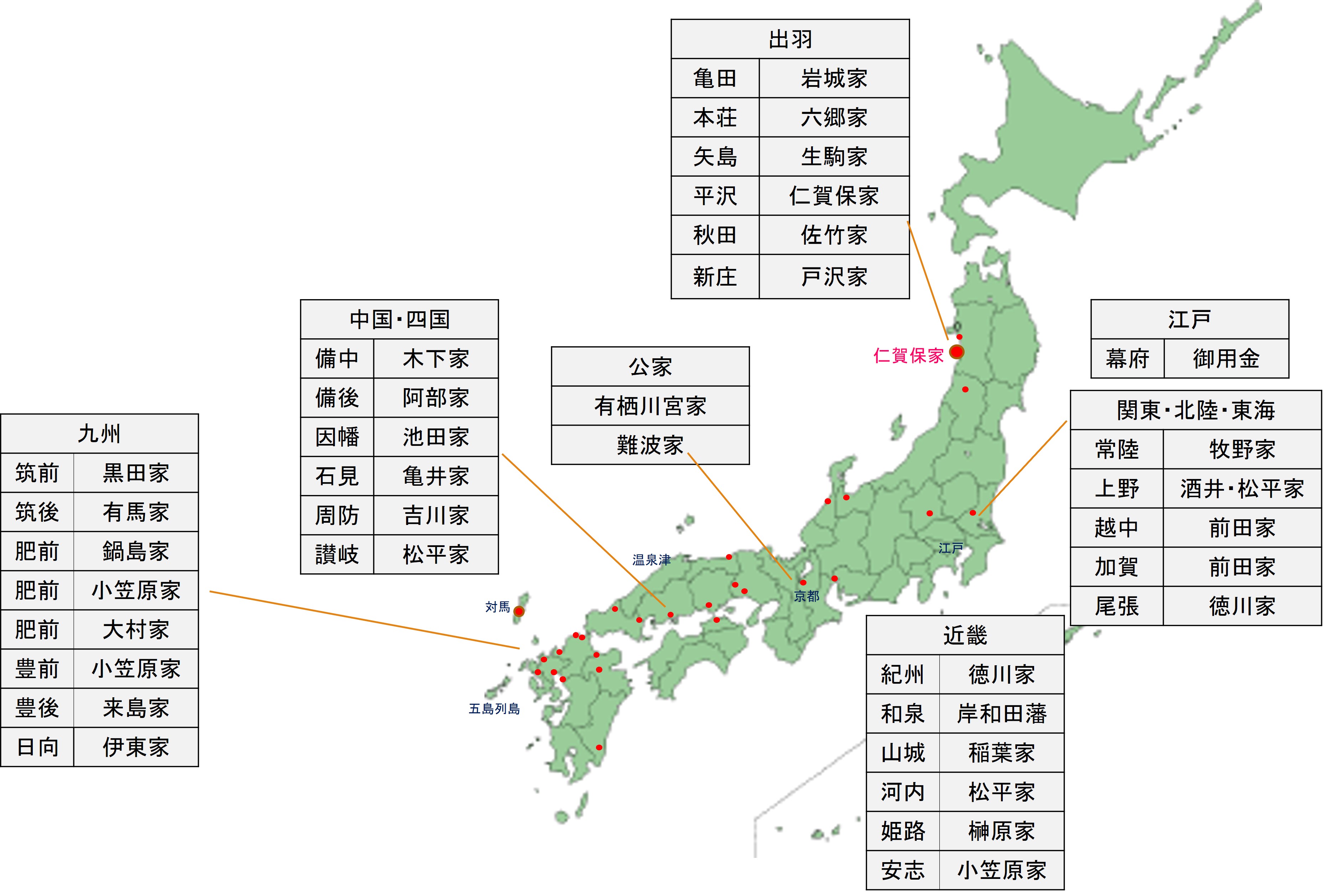

食野家は拠点とする岸和田藩はもちろん尾張徳川家・紀州徳川家など全国の約30藩に400万両ともいわれる多額の資金を用立てる「大名貸し」を行っていました。 出羽に関する大名貸しは、齋藤家を介して行われていました。

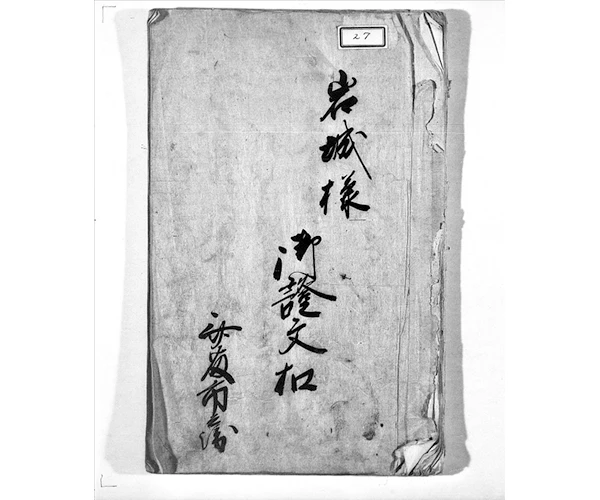

齋藤家の大名貸しに関する資料:「岩城様御証文扣(齋藤市兵衛家文書)」

亀田藩主岩城氏の慶事に託して、未返済分の用立金証文22通を返上し、これによって亀田藩から十人扶持を下給されるに至ったことを示す資料です。

22通の証文の貸金総額は10,145両、銀63匁2部1厘、銭300貫文もの巨額に及んでいて、齋藤家の経営構造の強さに驚かされます。

証文を見ると齋藤家と亀田藩岩城氏とのかかわりがかなり緊密であることや、齋藤家は酒田の本間家あるいは平沢の斎藤与左ェ門家などとともに仲間貸しもしていることがわかります。

酒銘 「飛良泉」の名前の由来

-

越後生まれの名僧・良寛和尚(1758~1831)。その友人で仁賀保の三森に暮らしていた画家の「増田 九木(ますだ きゅうぼく)」が、良寛へ宛てた手紙に書いた、トンチのきいた名言がもとと言われています。

飛び切り良い、白い水。つまり、「飛」と「良」を並べる「ひら」は平沢にかけた言葉で、そして「白」い「水」は上下にすると「泉」=泉州出身の意味。

それまで齋藤家の酒銘は、中国の漢詩から引用した「金亀(きんき)」であったが、九木の自慢話しが噂を呼び、独特の山廃酒の旨さとあいまって、酒銘「飛良泉」が誕生しました。

北前船の興隆と食野家の発展

北前船の興隆と食野家の発展

にかほ市に残る北前船の痕跡

にかほ市に残る北前船の痕跡