寺の言い伝えによると、聖徳太子のねがいによって、48カ所の寺をたてられましたが、最後にこの寺を開いたことにより、ねがいがかなった寺という意味でこの名前がつけられたといわれています。天正14年(1586)、八幡山城を築いたときに、八幡山から現在の日杉山にうつされました。重要文化財である木造十一面観音立像や木造地蔵菩薩立像がおかれています。境内には、松尾芭蕉の句碑があります。

近江八幡市/近江八幡市歴史浪漫デジタルアーカイブ トップへ

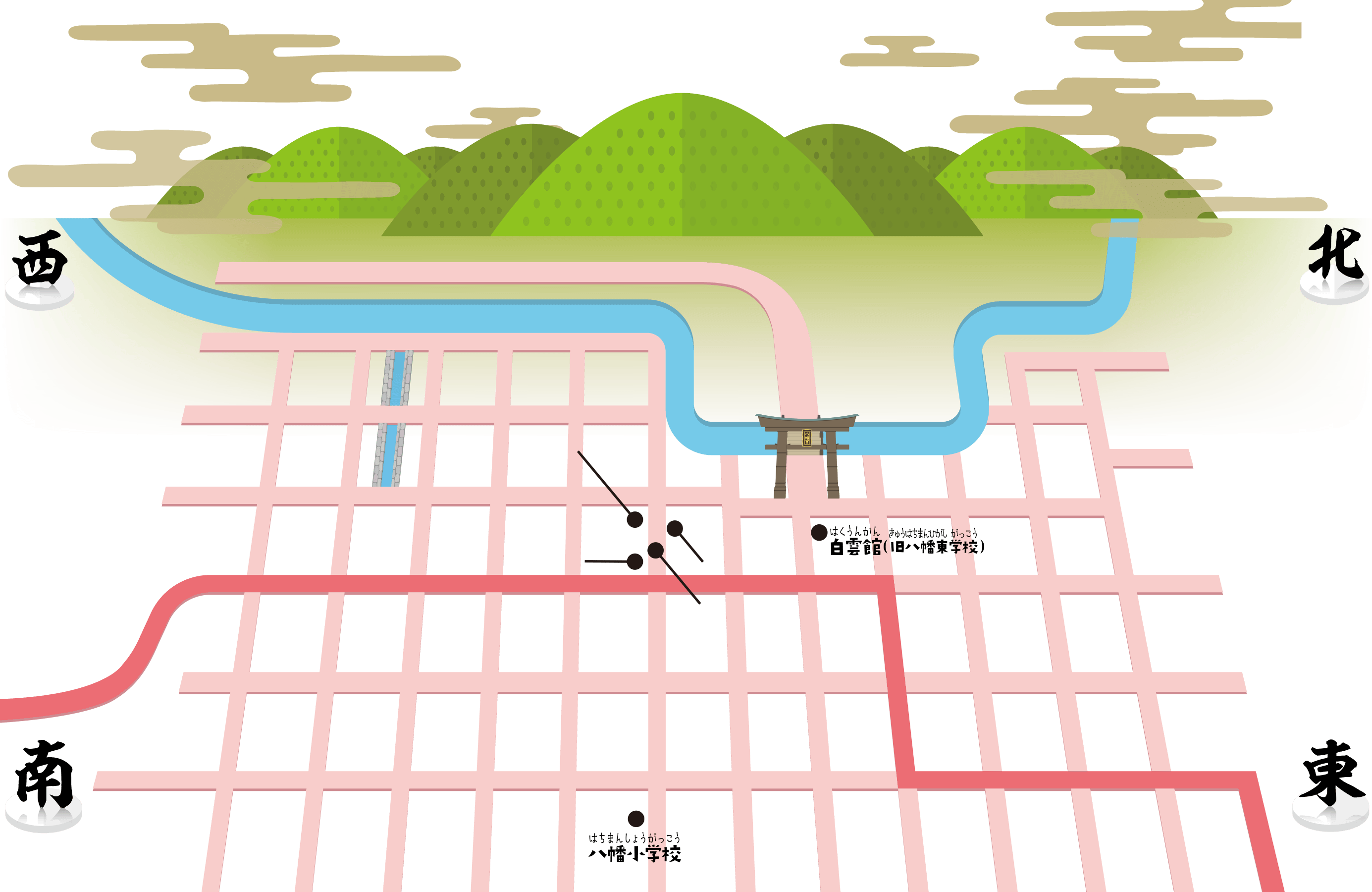

八幡町絵図 名所一覧

安土城下にたてられましたが、八幡山城の城下町の建設とともに現在地にうつったといわれています。朝鮮通信使が八幡を通ったときには、書院で正使・副使が昼食のきゅうけいをとったほか、本堂などが通信使の行列の人びとの昼食場所として使われました。三使のうちの従事官である李邦彦から七言絶句の詩【ユネスコ世界記憶遺産】がおくられています。

Powered by ADEAC ®

近江八幡の名誉市民第1号であるウィリアム・メレル・ヴォーリズや吉田悦蔵が住んでいた住宅街です。アメリカの開拓時代をしょうちょうするコロニアルスタイルで、レンガのへい・高いえんとつ・広々とした庭などがとくちょうです。

Powered by ADEAC ®

国の重要文化財です。近江八幡市を代表する近江商人の一人、西川利右衛門家の本宅です。ねるとき、蚊をふせぐためにつりさげて、ねどこをおおう蚊帳・イグサのくきで織った畳表を中心に商売をしていました。現在の建物は、宝永3年(1706)、3代目利右衛門のときにたてられたものです。3階建ての土蔵は、天和年間(1681~1683)にたてられていて、全国でもめずらしいものです。近江商人の「始末してきばる」とは、「きばる」は働く、「しまつ」は節約の意味ですが、食べるものを食べず、着るものを着ずにただひたすら働くという意味ではなく、長期的な見方や考え方で、むだのない判断を大切にしました。「ケチ」は余らせたものを自分のためにしか使わない者であり、「始末」は世のため人のために使うことをいいます。

Powered by ADEAC ®

旧八幡警察署の建物を利用しています。八幡警察署は明治19年(1886)に建設され、バルコニーのあるモダンな建物でしたが、昭和28年にヴォーリズ建築事務所によって改築されました。えんとつや窓わくなど、ヴォーリズ建築の工夫を見ることができます。昭和49年(1974)から近江八幡市立資料館として商家の帳付けや勘定をする風景を再現したり、民俗資料をてんじしています。

Powered by ADEAC ®

「ふとんの西川」として知られる西川甚五郎家は、元和元年(1535)に江戸店を開いたと伝わる八幡商人のひとつです。江戸店は五街道の出発点である日本橋の通一丁目にととのえ、現在も同じ場所に本社ビルがあります。江戸時代は、西川利右衛門家や伴荘右衛門家などと同じく畳表や蚊帳を売っていましたが、「ふとんの西川」という会社名のとおり、明治からは、主に布団をはじめとした寝具を売っています。大杉町にある家は公開されていませんが、貴重な歴史の資料を収蔵する「西川史料庫」がそなえつけられています。

Powered by ADEAC ®

西川庄六家西川利右衛門家から分かれてたてた家で、利右衛門家と同じ江戸に店をもつ八幡商人の一人です。家の中心の主屋は天明5年(1785)ごろにたてられました。現在建物は公開していませんが、土日祝日には、扇子など和雑貨の商店として開いていますので、店先から江戸時代のあじわいや様子をみることができます。

Powered by ADEAC ®

歴史的な町並みとして、重要伝統的建造物群保存地区にえらばれています。新町通りは、江戸に店をもつ商家の本宅が多く、屋根に上がる防火用の「うだつ」、塀越しに松の枝が通りに顔を出す「見越しの松」など、とくちょう的な工夫をめぐらした家がならんでいます。

Powered by ADEAC ®

江戸初期からかつやくした八幡商人伴荘右衛門家の本宅です。明治時代になって当時の八幡町にゆずりわたされてから小学校・役場・女学校、近江兄弟社図書館として使われ、近江八幡市立図書館となりました。その後、市立資料館の一部として開館しました。朝鮮通信使の旗手ににせた人形や、正使・副使をもてなした「五五三の膳」のレプリカが展示されています。

Powered by ADEAC ®

明治19年(1886)大津につくられた滋賀商業学校が、明治34年(1901)校舎をつくりなおす時に現在の場所に変わり、名前も八幡商業学校となりました。ウィリアム・メレル・ヴォーリズが日本に来るきっかけになったのも、この学校の英語教師をたのまれたことによります。卒業生には、有名な会社を営んでいる人も多くいました。校舎は、昭和13年に建設されたヴォーリズ建築のひとつです。

Powered by ADEAC ®

千年以上の歴史があり、近江商人のまもりがみでもある神社です。鳥居の高さは約8メートルあり、元和2年(1616)、弓の名手日置清順という人が木材を集め、町の人々がお金を出し、市内大工町の大工・高木作右衛門が作りました。高木作右衛門は、京都東寺の塔を建てるのに力をつくし、本願寺八幡別院も建てています。日置清順は、京都三十三間堂で行われた「通し矢」に205本を射通して優勝したという記録があります。かつて20歳でベトナムに渡り、その後、鎖国のため、ふるさとにもどることができなかった近江商人、西村太郎右衛門が寄進した「安南渡海船額」があります。3月に左義長まつり、4月に八幡まつりがおこなわれる神社としてゆうめいです。

Powered by ADEAC ®

近江八幡のまちが発展した理由はいくつかありますが、八幡堀の役割を欠かすことはできません。堀は城を守るためにありますが、豊臣秀次は、この八幡堀を運河として利用することをかんがえ、琵琶湖を行き交う船をすべて八幡のまちに立ちよるようにさせました。また、八幡山城下はかつての安土と同じく、楽市楽座を取り入れたことから、商人のまちとしてにぎわいました。昭和30年ごろになると、ドブ川のようになり、うめ立ての計画も持ち上がりましたが、市民が立ち上がり、清掃活動に取り組み、次第にかつての姿をとりもどすようになりました。現在、多くの観光客がおとずれ、時代劇のロケ地としても使われています。

Powered by ADEAC ®

明治6年(1873)にたてられ、明治28年(1895)に現在の場所に移転しました。現在の建物はヴォーリズ建築事務所の設計によって大正10年(1921)にたてられたもので、昭和35年(1960)まで郵便局の建物として使われていました。その後玄関部分が取りこわされましたが、平成16年(2004)2月にもとのじょうたいにもどされました。スパニッシュと和風の町屋造りのよいところをとったデザインは、個性がありながら町並みにとけこんでいて、旧市街中心部のランドマーク的役割を果たしています。

Powered by ADEAC ®

新町通りと同じく、重要伝統的建造物群保存地区のひとつ。地下に流れる鈴鹿の山から地下を流れる水により、飲料にてきした水が豊富だったためか、造り酒屋・もしくは造り醤油屋などをおこなっていた家が多くあります。

Powered by ADEAC ®

野間家は、常陸国結城に出店したと伝えられる八幡商人のひとつです。野間清六氏は、東京国立博物館の学芸部長をつとめました。現在野間清六邸本宅は、社団福祉法人しみんふくし滋賀の事務局、分家宅はボーダレスアートミュージアムNO-MAとなっています。ボーダレス・アートミュージアムNO-MAは、「野間邸」を受け継ぐかたちで、2004年に開館した美術館です。NO-MAでは、障害のある人たちによる造形表現や現代アートなど、さまざまな表現を分け隔てなく紹介していくことで「人が持つ表現することの普遍的な力」を感じてもらうことをめざした美術館です。「人が表現することに障害のあるなしの境界はない」ということをコンセプトに、作品、建物、風土が豊かに調和する展覧会を、年間を通じて開催しています。

Powered by ADEAC ®

木造の外壁と赤い瓦屋根に白い煙突を持ったおしゃれな洋館は、ヴォーリズ夫婦が住んでいた家をそのまま記念資料館にしたものです。近江八幡市の名誉市民第一号となったウィリアム・メレル・ヴォーリズの功績を讃えた生涯の記録と思い出の品を展示していますが、見学は事前に連絡が必要です。

ヴォーリズは、アメリカから日本に来てからアメリカの国籍をはなれて、日本国民になりました。【日本名は一柳米来留】、キリスト教を伝える活動を通じて学校や病院をたてるなど近江八幡市の教育や病気やけがをなおす医療に大きく貢献しました。メンソレータム【現在はメンターム】で有名な近江兄弟社をつくり、会社を経営し、建築家としても活躍しました。

Powered by ADEAC ®

八幡町の町の境にある、行先や距離を示す道標と、ひと晩中明りをつけておく常夜燈です。道標は慈恩寺町の道標と同じで、西国三十三所札所である長命寺と観音正寺をしめし、常夜燈は伊勢参りをする人びとを案内するものです。

Powered by ADEAC ®

近江八幡の町なみは、天正13年(1585)に豊臣秀次が、八幡山に城を築いたことに始まります。今なお、碁盤目状の整った町なみは旧市街地にのこされ、かつての近江商人の家々が立ちならぶ歴史のある城下町として多くの人が訪れています。

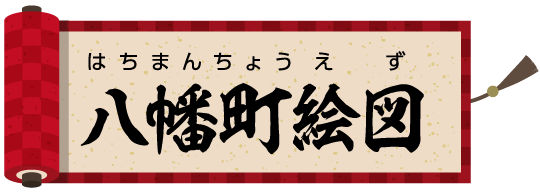

「朝鮮通信使」とは、朝鮮国王が、朝鮮の人々に役目を与えて、日本を訪問させた使節団のことです。秀吉による2回の朝鮮への出兵により、朝鮮と日本の国交はとだえました。その後、徳川家康が、関係を回復させることにつとめ、やく200年の間に、12回の通信使が日本を訪れます。その朝鮮からの使節、「朝鮮通信使」が江戸まで通った道が朝鮮人街道とよばれ、今もその名前がのこっています。現在、近江八幡市と韓国の密陽市は、姉妹都市を結んでいます。そのきっかけは、朝鮮通信使の復活に力を尽くした人物が、密陽市出身の四溟大師であったこともめぐりあわせになっています。

Powered by ADEAC ®

Powered by ADEAC ®