住友財閥の第2代総理事となった伊庭貞剛の生家があった場所です。伊庭貞剛は日本ではじめて環境問題に取り組んだ実業家でした。生家跡は現在公園として整備され、クスノキの大木が往時の面影をのこしています。

近江八幡市/近江八幡市歴史浪漫デジタルアーカイブ トップへ

中山道 名所一覧

住友財閥の第2代総理事となった伊庭貞剛の生家があった場所です。伊庭貞剛は日本ではじめて環境問題に取り組んだ実業家でした。生家跡は現在公園として整備され、クスノキの大木が往時の面影をのこしています。

Powered by ADEAC ®

近江鉄道万葉あかね線(近江八幡-八日市)にある駅です。大正2年(1913)湖南鉄道として開通した時から設置されています。中山道武佐宿の西の入口ちかくに位置し、駅舎は町なみにあわせ瓦葺にデザインされています。

Powered by ADEAC ®

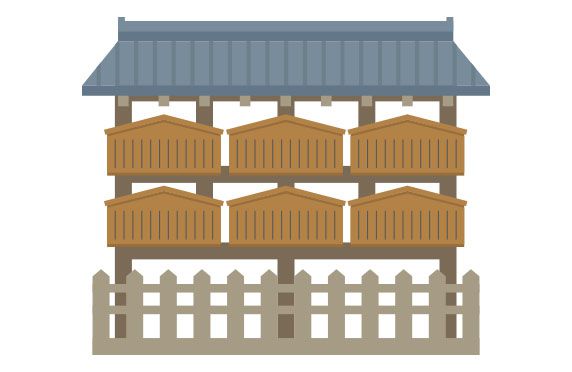

江戸時代、宿場におけるお触れや、取り決め事などを公示する場所として決められた所です。木の札に書いて掲示し、通行する者が誰でも見られるようになっています。武佐宿においては街道に面した、東西の出入り口2ケ所におかれていました。

Powered by ADEAC ®

応仁2年(1468)、六角政堯によって築かれました。元亀元年(1570)、柴田勝家が六角義賢に包囲された時、城内は食料や水が欠乏して、これ以上の戦いは不可能となりました。勝家は、城兵に水瓶の水を飲ませた後、その瓶を割って兵の士気を鼓舞して戦い、大勝したことに由来して、瓶割山城といわれています。

Powered by ADEAC ®

八風街道との交差点の琵琶湖側に建つ道標です。「安土浄厳院道」の銘文が刻まれています。浄厳院は、天正6年(1578)織田信長によって建てられたお寺です。

Powered by ADEAC ®

本陣は参勤交代の大名や幕府の役人、公家、皇族などの宿泊施設として使われたところです。武佐宿では、下川七左衛門家の邸宅がこれにあてられました。現在残っているのは、表門と土蔵、庭園のみとなっています。跡地に建つ武佐郵便局は、瓦葺で街道筋の町家風の造りです。

Powered by ADEAC ®

浄厳院道の道標の対面に建っています。「いせ道」とある他に、水口・日野・八日市と刻まれています。ここは中山道から八日市、伊勢方面への道、八風街道との分岐点でもありました。

Powered by ADEAC ®

明治19年建築の木造2階建ての建物です。側面と背面に平屋が連続している造りになっています。明治初期において、西洋建築を取り入れる必要があり、同舎も洋風な造りとなっています。現在は登録有形文化財となっています。

Powered by ADEAC ®

聖徳太子が建てたとされ、古くは「むさ寺」とよばれていました。南北朝内乱期には足利尊氏とともに後光厳天皇が避難した場所で、室町幕府12代将軍足利義晴も京の戦乱を避け居留しています。

Powered by ADEAC ®

長光寺境内にある天然記念物で、樹齢はおよそ500~600年。高さ約15メートル、周囲約3メートルの木で、同種の樹木としては日本最南端に生育し、聖徳太子が植えたともいわれる伝説の木です。

Powered by ADEAC ®

明和9年(1772)より武佐村の村社。中山道分間延絵図では、市の守り神である「市神」と記されています。入口ちかくには高札場が設けられていました。武佐宿の東の端に位置しており、1月7日前後に、集落へ邪悪なものが入らないように勧請縄を飾る行事が、現在も続けられています。

Powered by ADEAC ®

明治35年(1902)、西老蘇に生まれた、関西を代表する詩人です。出身校である老蘇小学校内には動植物とのコミュニケーションを通じて平和を訴えた多喜三郎の詩碑がたっています。

Powered by ADEAC ®

延喜式の神名帳に記され延長5年(927)より昔にさかのぼる歴史があります。天正9年(1581)に織田信長の命で再建されたとされる本殿は桧皮葺をもつ国指定の重要文化財で、そのほか多くの指定文化財があります。

Powered by ADEAC ®

近江の守護大名・佐々木六角氏の時代に発達した自治組織「惣村」のえいきょうは、現代のくらしの中にも強くのこっています。年のはじめには、集落内に邪悪なものが入りこまないようにと『勧請縄』がかかげられます。老蘇近隣に色濃くのこされた伝統・文化行事で、毎年1月8日の西老蘇の魔邪羅講が有名です。

Powered by ADEAC ®

織田信長がかつやくした時代に先行する天文18年(1549)、近江の守護大名・佐々木六角氏の奉行人が発行した文書に「紙商売の事、石寺新市の義、楽市たる条、是非に及ばず」とする史料がのこっており、この史料から現在の石寺の地にわが国最初の楽市があったとされています。

Powered by ADEAC ®

室町時代、近江守護大名佐々木六角氏が標高432mの繖山に築いた居城跡です。山の麓から山頂まで多くの郭が広がり、この時代の山城にはめずらしく石垣が多用されています。

Powered by ADEAC ®

西国三十三所観音霊場のひとつで、第三十二番札所。聖徳太子が人魚のねがいをきき、伽藍をたて、太子自らが千手観音像を刻み本尊として、菩提を弔ったのが始まりとされています。

Powered by ADEAC ®

聖徳太子により推古13年(605)に開かれたと伝わり、寺名の『教林』は太子が境内の林の中で教えをとかれたことに由来しています。書院に面する庭園は、小堀遠州作といわれる桃山時代を代表する池泉回遊式の名勝庭園です。

Powered by ADEAC ®

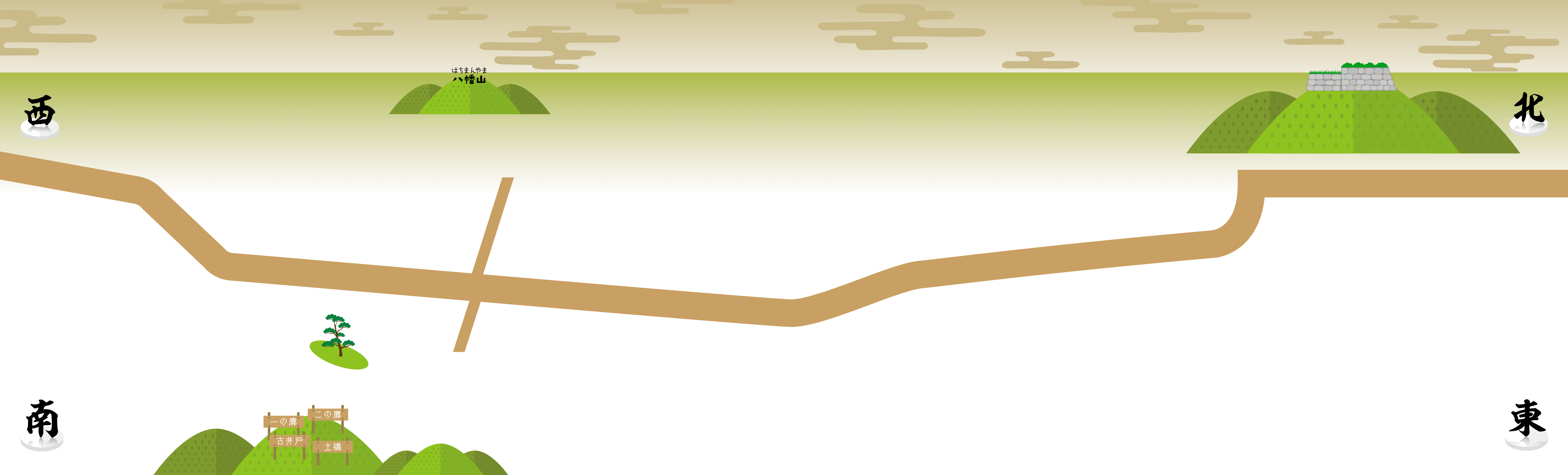

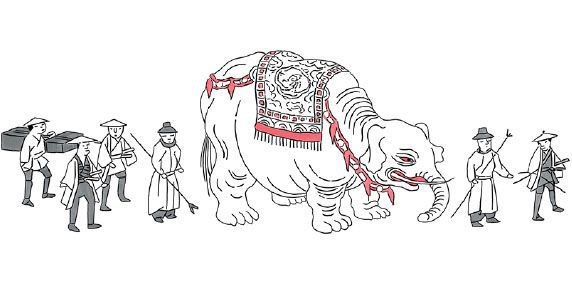

江戸時代の五街道の一つで、江戸、日本橋を出発点として京都までつづく街道です。将軍吉宗の時代には、享保14年(1729)6月にベトナムから来た象が通ったとの記録もあります。近江八幡市内では、老蘇、武佐、馬淵学区を通っており、古くからの街道として、今でも古い家並や石の道標がその名残をとどめています。

Powered by ADEAC ®

Powered by ADEAC ®

Powered by ADEAC ®