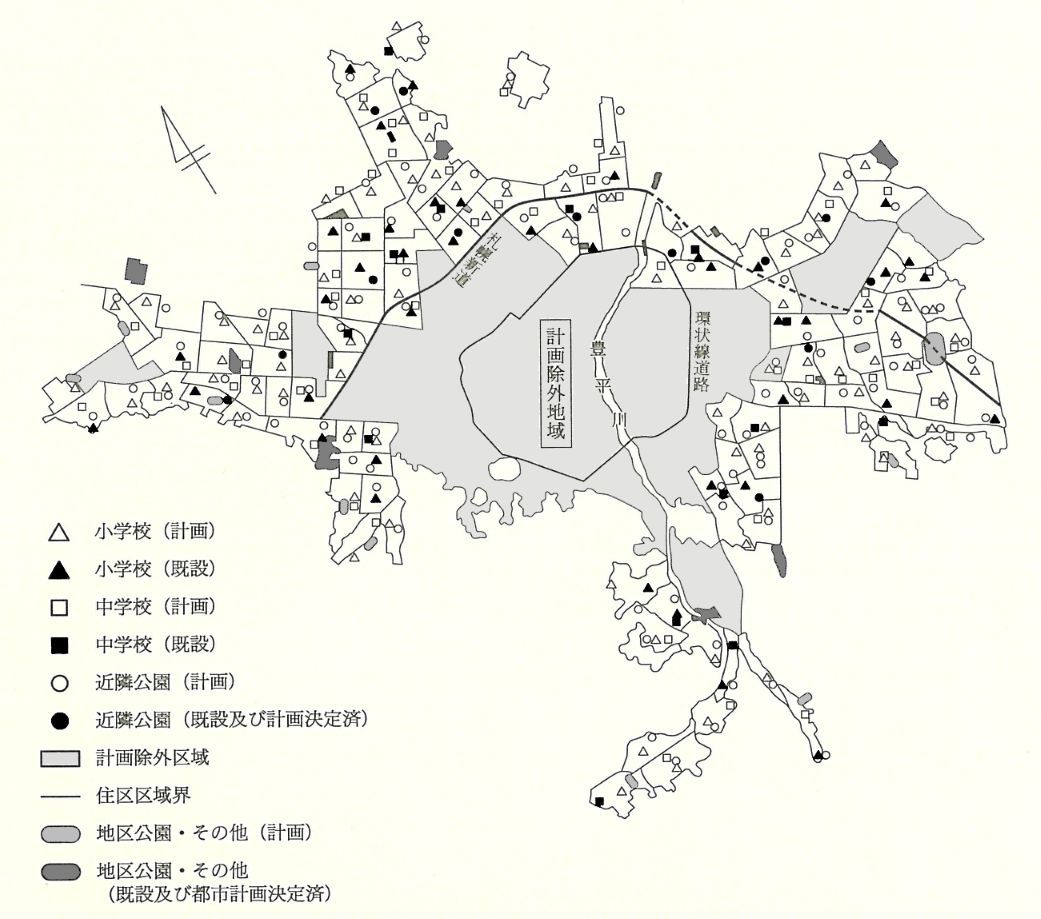

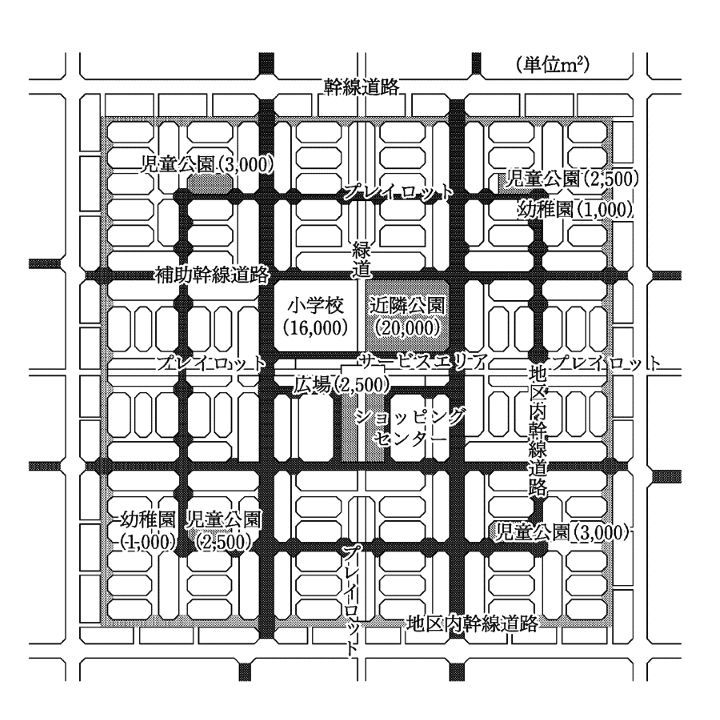

この住区整備基本計画によると対象区域は、市街化区域内の一ヘクタールに四〇人以上住んでいる既成市街地やすでに住区計画が進行しているもみじ台団地などを除き、現に市街地化しつつある地域と今後開発されるべき地域で、一万三〇〇〇ヘクタールを一一七の住区に分け(計画決定の時に一一六区に減少、図1参照)、面積約一〇〇ヘクタール、一住区約一万人を標準とした。それぞれの人口密度は、地形や用途地域を考慮して手稲、新琴似、西岡、白石などの平地は、一ヘクタールあたり八〇~一二〇人、界川、川沿など高台傾斜地では七〇~七五人、準工業地帯、工業地帯では四〇~六〇人を見込んだ。そのほか一住区に一小学校、二住区に一中学校、一住区に児童公園四カ所、近隣公園一カ所、四住区に地区公園一カ所、住区内の生活道路を重点的に整備し、通過交通を遮断するなどの計画であった(広報 昭48・8)。

図-1 札幌市住区整備基本計画図 札幌市『札幌の都市計画』(昭50)より

図-2 住区計画モデルパターン 札幌市『札幌の都市計画』(昭50)より

この計画の実施は、例えば四十九年から住区計画に基づいて、「将来とも学校用地として担保とするため小学校八校、中学校三校」について都市計画決定を行い、その後も五十年には小学校四校、中学校一校、五十一年には小学校四校、中学校二校などの都市計画決定を行っていった(事務 昭49、50、51)。

この後も学校、公園用地の先行取得や都市計画決定などにより計画的な施設整備をすすめるなど、開発行為や建築行為における指導調整により、道路などの整備促進に努めている。平成十四年度中の住区対象区域は、四十五年の人口集中地区を除いた市街地を対象とし、市街化区域内約一万五〇四〇ヘクタールで、一三二住区を設定している(概要 平15)。