札幌中心のグループ「メトロパリチェン」(ロシア語で「地下鉄」を意味する)は、一〇・二一ベトナム反戦デモの中で名乗りをあげ(昭45)、優生保護法改悪阻止を訴え、性と労働の問題を追究した。子育て中の仲間で、共同保育所「札幌こむうぬ」(昭47)、さらに「保育館ばく」を立ち上げ、共同保育を続けた(昭50~57)。同じ頃「ひらひら」が開設された(昭49~平5)。集会や印刷、ミニコミ誌を手に入れる「女のスペース」として喫茶も始め、多くの情報を提供した(資料日本ウーマン・リブ史)。

「あごら北海道」は、フェミニズム雑誌『あごら』(昭47創刊)の読書会として昭和五十年札幌に誕生し、三年後「あごら札幌」と改称した。「あごら」はギリシャ語で「広場」を意味する。札幌のグループは「女の生き方、人間解放について話し合う」月例会にメキシコの世界婦人会議参加者を招き、国際婦人年に関する街頭調査も行った(あごら 13号)。子育て中の主婦の目で「絵本の中の性差別」を点検し(道新 昭53・12・6)、五十五年には「労基法改悪に反対して私たちに有効な男女雇用平等法を作る」テーマに取り組み、中島通子講演会を主催した(あごらへのご招待)。中島は雇用平等法制定に向けて活躍した弁護士で、のち均等法案審議の衆議院社会労働委員会に参考人として出席した。

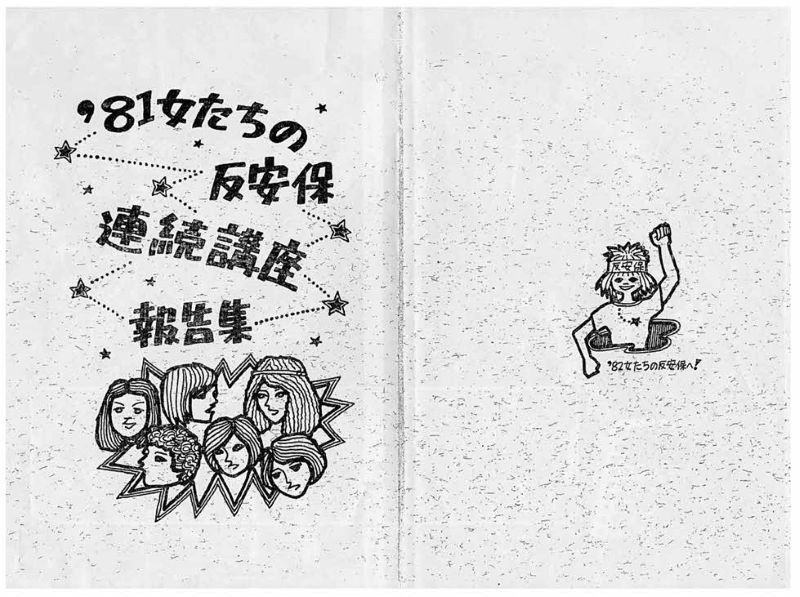

この講演会の後「労基法改悪を阻止する全道婦人集会」が開かれ、こうした中からいくつものグループが連携して「女たちの反安保連続講座」(昭56~59)が開催された。戦争体験、教科書問題、原発、アジアへの経済侵略、食糧問題などが、職場の性差別と絡めて追究された。「女たちの」とは、「女たちだけの」ではなく「女たちからの」を意味することが強調された(連続講座報告集、かた雪)。

写真-6 '81女たちの反安保連続講座報告集

こうした活動経験と理論の蓄積の上に、平成五年(一九九三)に女性の人権ネットワーク事務所、「女のスペース・おん」が旗あげした。「おんな」から「な」をとり、無名の女の連帯こそが世の中を変えるという志と、ON=いつも活動中という積極性を込めた命名という。殺到する電話相談の労働問題に多くセクシュアル・ハラスメント(性的な嫌がらせ、以下セクハラと略す)が関わるので、さっぽろウイメンズ・ユニオン(平成十三年には北海道ウイメンズ・ユニオン)を立ち上げ、フェミニズムの視点から労働運動に取り組んだ。山野美容室不当解雇事件(平7)、札幌北ロータリークラブ不当解雇事件(平12)では勝訴判決となった。

「おん」は北京の第四回世界女性会議に、「北海道における外国人女性への人権侵害実態調査」と題するワークショップを開いた。前年の道内とフィリッピン現地調査を基にした性暴力根絶の訴えは共感を呼び、この時の出会いから「駆け込みシェルター国際シンポジウム」(平8)、「全国女性シェルター第一回シンポジウム」(平10)の札幌開催が実現した。札幌のシェルター(緊急一時保護施設)開設に至る活動で、第一回加藤シヅエ賞(平9 この賞は、女性の性、健康、地位向上の活動を励ます目的で設けられた)を受賞した(暴力のない世界をめざして)。「女性への暴力」に関わる活動は、六節二項に詳述される。