| タクシー運転手女性第一号(43・4・2) 水道工事に女性進出 技術者試験一挙に10人合格(48・2・7) 大卒女子 道内銀行初採用(48・8・27) 道電通局 女プログラマー(49・5・4) ディスパッチャー(航空運航管理者)合格 女性では全国初(51・3・18) さわやか婦警さん 28年ぶりに道警に(51・5・22) ママさん「社会保険労務士」(52・11・15) デパートに女性店長22人 さっぽろ東急ミニショップ(54・6・9) 久びさ大卒女子パワー 来春9人が札幌市職員 11人が道上級職合格(55・11・2/10) 女性建築事務所の初仕事(57・5・28) 道産子女性 航空管制官 20倍 2人合格(58・2・23) OAいれてOLいれず(58・4・6) 女性消防官6人 道内初(60・4・1) |

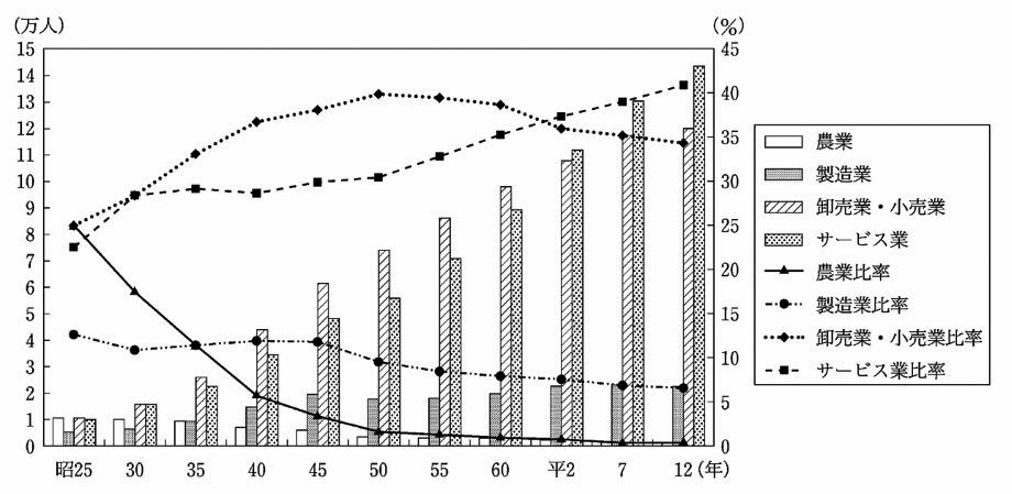

| 表-37 札幌の女性産業(大分類)別就業者数の推移<現市域組替> |

| 産業 | 昭25 | 昭30 | 昭35 | 昭40 | 昭45 | 昭50 | 昭55 | 昭60 | 平2 | 平7 | 平12 |

| 総数 | 41,760 | 55,112 | 77,111 | 119,835 | 161,120 | 184,616 | 216,610 | 251,922 | 300,124 | 334,415 | 349,761 |

| 第一次産業総数 | 10,696 | 9,931 | 9,067 | 7,071 | 5,741 | 3,297 | 2,861 | 2,518 | 1,944 | 1,688 | 1,418 |

| A農業 | 10,511 | 9,679 | 8,764 | 6,845 | 5,542 | 3,135 | 2,715 | 2,390 | 1,849 | 1,605 | 1,352 |

| B林業・狩猟業 | 139 | 208 | 268 | 190 | 151 | 121 | 95 | 73 | 66 | 51 | 43 |

| C漁業・水産養殖業 | 46 | 44 | 35 | 36 | 48 | 41 | 51 | 55 | 29 | 32 | 23 |

| 第二次産業総数 | 6,014 | 7,314 | 11,347 | 19,843 | 26,878 | 27,685 | 30,270 | 31,647 | 37,678 | 40,036 | 36,277 |

| D鉱業 | 192 | 309 | 315 | 277 | 214 | 178 | 152 | 126 | 95 | 120 | 77 |

| E建設業 | 536 | 971 | 2,135 | 5,228 | 7,671 | 10,045 | 11,918 | 11,619 | 15,055 | 16,668 | 13,736 |

| F製造業 | 5,286 | 6,034 | 8,897 | 14,338 | 18,993 | 17,462 | 18,200 | 19,902 | 22,528 | 23,248 | 22,464 |

| 第三次産業総数 | 25,022 | 37,864 | 56,667 | 92,883 | 128,397 | 152,468 | 183,095 | 216,568 | 257,433 | 287,739 | 303,411 |

| G卸売業・小売業 | 10,294 | 15,699 | 25,489 | 43,735 | 61,164 | 73,391 | 85,460 | 97,191 | 107,606 | 117,166 | 119,625 |

| H金融・保険業 | 1,192 | 2,091 | 3,466 | 7,423 | 7,391 | 9,487 | 11,676 | 13,841 | 17,450 | 17,461 | 15,324 |

| I不動産業 | ― | ― | ― | ― | 2,749 | 3,679 | 4,046 | 4,502 | 6,171 | 5,843 | 5,748 |

| J運輸・通信業 | 1,690 | 1,971 | 2,756 | 4,576 | 5,201 | 5,056 | 5,732 | 6,099 | 8,050 | 9,838 | 12,546 |

| K電気・ガス・水道・熱業 | ― | ― | 172 | 218 | 352 | 527 | 605 | 556 | 591 | 697 | 551 |

| Lサービス業 | 9,407 | 15,589 | 22,294 | 34,185 | 47,900 | 55,740 | 70,763 | 88,787 | 111,586 | 130,018 | 142,776 |

| M公務 | 2,439 | 2,514 | 2,490 | 2,746 | 3,640 | 4,588 | 4,813 | 5,592 | 5,979 | 6,716 | 6,841 |

| 分類不能の産業 | 28 | 3 | 30 | 38 | 104 | 1,166 | 384 | 1,189 | 3,069 | 4,952 | 8,655 |

| 各年次の『国勢調査報告』による。昭和40年までのH金融・保険業はI不動産業を、昭和30年までのJ運輸・通信業はK電気・ガス・水道・熱業を含む。 |

図-8 札幌の女性の代表的産業就業者数と比率

この背景としてまず高度成長期の労働力不足や技術変動、次に「国連婦人の十年」から、従来女性の受験を認めなかった国家公務員試験の一部職種など開放されたことを指摘できる。資格取得は女性の職場を広げる希望が持たれたが、予想を超える問題も生じた。

女性タクシー運転手についてみると、二年間に四六〇台も営業車が激増した札幌で六社一九人になったが(45・3・23)、即死事故から道労基局が女子の労働条件を集中調査するなど、過酷な状況がうかがわれた(46・3・7)。日勤専門がブレーキとなり、一〇年後も女性運転手は全体の一パーセント程度にとどまった(56・11・2)。

婦人警察官について道警は、本部の広報課や札幌など主要都市に配置して、団地の巡回連絡、女性容疑者の取り調べ、痴漢検挙など「婦人の柔らかさを生かそう」との期待を込めた(51・5・22)。五年後の昇任試験では、一〇倍の倍率を突破して初の女性巡査部長が二人誕生した(56・9・11)。

女性消防官は全国六番目の発足で、大学・短大・高校生ら九〇人の応募者から選ばれた(60・4・1)。ポンプ操作訓練もするが、本務は防火指導、査察、救急、広報活動などとされた(59・7・21)。

写真-7 女性消防士誕生(昭60.4)

一方合理化によっていわゆる「女性の職場」は変貌した。市営バスの車掌は最盛期の四十二年、路線部門に四五四人、観光部門に八三人いたが、地下鉄開通後のワンマンバス導入によって急速に減少し、路線一四人、観光五四人となり、路線ゼロも間近とされた(54・11・14)。

急激な機械化に伴い電話交換手も減少するが、労働密度の高まりから頚肩腕症候群の多発した時期がある。札幌市外局では四十七年に番号案内という単純反復作業の激増から、指・腕のしびれ、視力低下、頭痛等の訴えが増え、連続着席時間の短縮、背面パトロールの廃止、体操時間の確保等、対策に努めた(ブレストかけて)。

四十九年三月、「腰痛症は職業病」として札幌の保母二人に道内・全国でも初の労災が認定された(49・3・27)。これを支えたのが北海道職業病対策連絡協議会である。これは前年北洋相互銀行従業員組合を中心に結成され労災認定を支援した。認定を受けた一八五人の九割は女性で、症状は頚肩腕症候群一三六人、背腰痛三三人、職種は事務職五九人、保母四八人、チェッカー三六人が多かった(53・1・28)。

道婦人少年室の五十二、五十三年度実態調査で、道内に本社をもつ従業員一〇人以上の三六七社に男女差別が残っていた(一九社が若年定年制、四七社が結婚退職制)。指導によって一一三社が改善したものの全体の三〇パーセントで本州に比べスローテンポ、〝反応なし〟が一〇〇社を超すため、精力的な訪問指導が検討された(56・11・27)。

札幌地区労の調査でも男女の定年格差が見られた。市内や近郊の民間企業一六〇社の労働組合を対象とした五十六年度の実態調査で、定年制を実施する一四九社のうち三一社が男女の定年年齢に格差をつけていた(57・2・25)。

働く女性、特に既婚者の増加が著しく勤続年数が長期化するにもかかわらず、その職場における地位、待遇に改善が見られないことは問題とされ、その原因としてパートタイマーの増加が注目された。