一方民間では、四十四年に羊ヶ丘に児童クラブ、翌四十五年には中島風の子クラブといった、保護者自身の共同運営による学童保育所が創設され、その後留守家庭児童会のない地域などに急速に増設され始めた。中島風の子クラブを開設した小出真実(まみ)によると、共同学童保育所づくり運動は、放課後を「安全に過ごすことは必要最小条件」とし、「親を待つ消極的な時間ではなく、遊び、冒険、お手伝いなど、またテレビや本だけでなく実物の物に触れる機会を通して豊かな生活経験を保障してやりたい」、「昼間の兄弟」たちの関係と大人たちとでともに育ち合う関係をつくることだったという(はばたけ学童っ子)。また、働き過ぎで親子関係が希薄な父親たちがキャンプやスキー旅行、祭り、バザーなどで子どもと関われる、子育てする父親の場を提供することでもあったという。

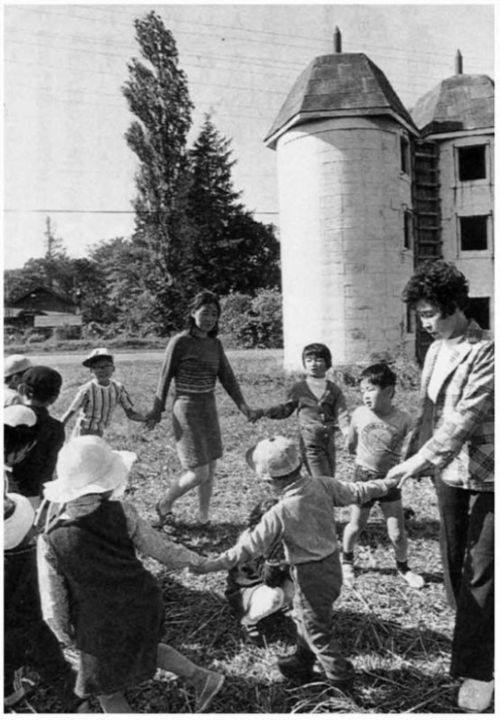

写真-5 最初の民間共同学童保育所「羊ヶ丘子どもクラブ」(昭44)

四十七年一月には、共同学童保育所の保護者や関係者による札幌市学童保育連絡協議会(「学保連」)が結成され、運動全体に責任を持つ組織とした。同協議会は、運営形態は異なるものの留守家庭児童会とともに、「豊かな放課後の保障」を目的に学童保育施策の拡充を求め、①留守家庭児童会の増設と内容の充実、②共同学童保育所への助成を市へ要望した。

しかし、五十一年、市が留守家庭児童会の事業縮小と同時に、放課後児童対策として児童会館利用型の「地域ぐるみ子供の健全育成促進事業」を開始し、この事業に留守家庭児童会を吸収させるとしたことから、反対運動が開始した。五十三年には留守家庭児童会父母の会連合会(「父母連」)や共同学童保育連絡協議会(「共保連」昭55)、「指導員の会」が結成され、①「地域ぐるみ子供健全育成事業」は各種行事や遊びを主体の場であり、留守家庭児童会や共同学童保育が行っている放課後の生活の場ではない。②市等の公的助成金が皆無の共同学童保育所への財政的補助による格差是正を要請した。これに対し市は、「校外時の児童の育成責任は第一義的に親にあり、そのための応分の負担は当然である(昭54・12・5 定例議会答弁)」との考えを示したことから、五十五年一月三十日、「学保連」は「留守家庭児童対策等の拡充に関する請願」を提出した。請願趣旨は、全小学校区に留守家庭児童のための専用室と指導員の配置、ならびに全児童の放課後生活実態調査の実施と、実態に即した明確な対応策を求めた。その後、留守家庭児童会の増設と共同学童保育所への助成の請願受理数は、五十五年一月から五十六年十一月までに一四件に達し、五十七年三月議会で議決された(十五期小史)。陳情・請願の第二のピークはこの時期である。

この間にも共同学童保育所は増設し、五十六年には二七カ所になり、留守家庭児童会は学校方式が二四カ所(十五期小史)となった。