筑豊は石炭開発の中で筑前国と豊前国の遠賀川流域に育まれました。その中で田川地域は古代の銅生産で奈良の大仏とも関わりのある採銅所や香春岳の新羅國神で有名です。近くには7世紀後半の新羅系軒丸瓦で著名な天台寺(上伊田廃寺)もあります。また、英彦山は古くから修験道で有名で、我が国を代表する山岳信仰の霊場です。

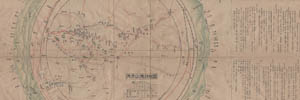

近世には伊能忠敬の二度にわたる測量が行われました。近代になると『鉱山借区図』が工部省によって作成され、九州だけは『伊能大図』が活用されています。

今回デジタル化したのは田川市に残された『鉱山借区図』などの資料です。これらの地図資料を使って近世・近代の田川の歴史を解説しています。近代には三井田川鉱業所などの炭鉱開発によって、田川の様子は大きく変わりました。その中で、道標やお遍路道、民話や山の神、明治・大正の町名も消えつつあります。

ふるさとの歴史にスポットライトをあて、文化的価値を再発見して行くのは地域の皆さんです。ぜひ、町に埋もれている宝ものを田川市立図書館にお届け下さい。いっしょに、ふるさと再発見の旅にでかけましょう。

『新・田川紀行』を読んでみましょう

『新・田川紀行』の活用にあたって

-小・中・高・大学生の「総合的な学習」「調べる学習」のためのガイド-

田川地域は古代から大陸や朝鮮半島とのつながりが深く、遠賀川流域はゆりかごのように歴史文化をはぐくんできました。近現代、田川地域の歴史文化は石炭産業の発展により、豊前・筑前が融合した筑豊という歴史の枠組みの中で、多様性や豊かさという文化的価値をはぐくんできました。

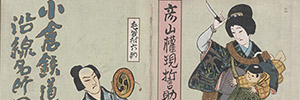

『新・田川紀行』の編集は、古代は近年の発掘調査や新しい知見に基づく展開、中世においては英彦山修験道や懐良親王、大内氏・大友氏、銅山開発、平家や宇都宮氏の盛衰、近世は伊能忠敬の測量、峠や街道とともに町の形成、近代では石炭技術者と筑豊炭田開発、慰霊・巡礼、豊州鉄道や彦山電気鐵道計画など物語や関連を追求しやすいように配置しています。さらに、昔話や民俗などの文化面もできるだけ取り上げ、観光にも利用できるようにし、マスツーリズムとは異なる物語性という観点も重視しています。

『新・田川紀行』は見開きで一つの内容を展開していますが、リンク頁を追っていくとテーマごとの物語が追っていけます。さらに、専門的な内容については、QRコードで各市町村や田川市立図書館の「筑豊・田川デジタルアーカイブ」を参照することができます。これによって、将来にわたって各市町村、図書館等の最新情報にアクセスできるようになっています。

学びたい小・中・高・大学生が、テーマを絞り込み必要な情報にたどり着けるように配慮しています。また、学習者や指導者の方は索引から「タイトル」「筆者」「項目(キーワード)」で、必要な頁にたどりつくことができます。主要な文化財は、資料として載せていますので利用してください。

大学の卒論などで活用される方は、田川郷土研究会と田川市立図書館、田川市石炭・歴史博物館で構築した『筑豊・田川デジタルアーカイブ』の『筑豊石炭礦業史年表』検索システムを効果的に利用できますし、『筑豊・田川デジタルアーカイブ』と『新・田川紀行』を連携させると、テーマ追求型の学びが可能となります。

田川郷土研究会では今後のデジタルアーカイブを計画中ですが、いくつかのテーマごとのラーニングガイドも準備中です。お問い合わせください。

(編集委員長 中野直毅「田川郷土研究会」)

古い地図などで町を調べましょう

参考文献をみてみましょう主な参考文献一覧表

※説明文のなかには、炭坑、炭鉱がでてきます。「たんこう」の表記は「◯◯炭坑」とし、固有名詞の場合はそのまま「◯◯炭鉱」としています。近代の炭鉱に関連する用語は、大手炭鉱、中小炭鉱、炭鉱開発、炭鉱経営、石炭鉱業などの用語で説明しています。

助成を受け実施しています。