畑木はもともと小樽の商人であったらしいが、樺太でも取引をおこなうようになり、それが契機で漁場経営にも進出したようである。

資料上、畑木の名が漁業権者として登記されるのは、大正六年、西海岸の「手井」(前頁の地図を参照)が最初である。しかし、前にもふれたように、漁業権者と経営者は必ずしも一致せず、実態がみえないことが多い。畑木仁三吉の場合も明治四十二年にはすでに「泊帆岸」[リュブリーノ]の鰊漁場を経営していたことが確認される(前出「樺太真岡支庁管内水産品評会報告書」明治四十三年)が、この時、漁場の名義は斎藤栄三郎となっている。

松田家の当主鶴吉によれば、作太郎(鶴吉の父親)は勤続二十七年目に褒美として畑木から手井漁場を譲り受け、以来、松田家が経営するようになったのだという。それは昭和十五(一九四〇)年頃のことであったというのが、鶴吉の記憶である。これが手井漁場の話であれば、作太郎は畑木の所有する大正六年以前から働いていたということになる。ちなみに、明治四十年から大正五年まで手井は相馬合名が所有している漁場であった。

起源をたどれば、もとはセミョーノフ商会のもので、日露戦争後に入札の対象となり、三井沢蔵という人が一万一五五〇円で落札したのであった(明治三十八年十月三十一日付「小樽新聞」)。競売になった漁場のうちでも十指に入る高額だが、それだけ有望な漁場として評価されていたのである。それが明治四十年に相馬哲平の手に移っている(「免許漁場新旧漁業料并累年収獲高」)。

相馬哲平は函館有数の資産家であるが、漁業家ではない。漁場は三井が転売したものか、あるいは三井に仕込をしていて焦げ付き、担保として獲得したのではないだろうか。どちらにしても相馬のこれまでの経歴から考えて、直接漁場経営はおこなわず、仕込をしたり漁場を賃貸したのが実情だったと思われる。

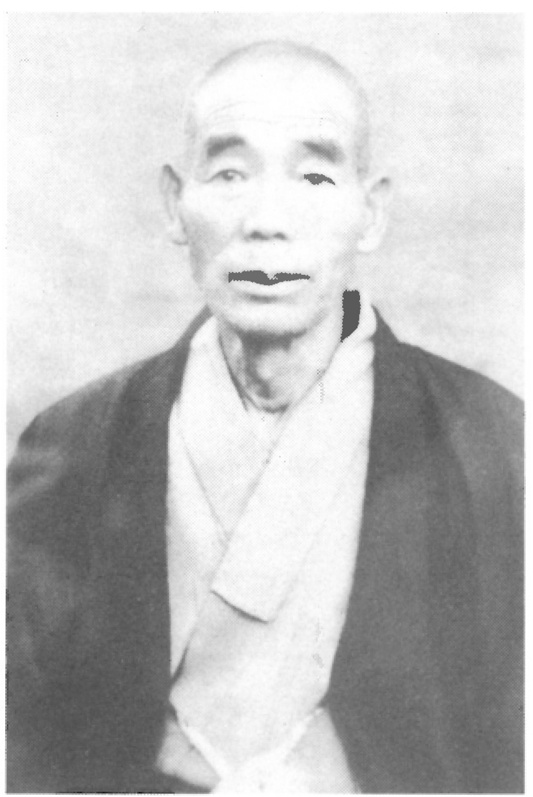

松田作太郎(松田鶴吉提供)

作太郎はそこに雇われていたが、大正六年、畑木に譲渡された時もそのまま残ったという可能性が大きい。通常、船頭が漁夫たちの雇用や労働管理を任されているのであり、漁業労働の采配は船頭が実権を握っているわけだから、これはきわめて自然ななりゆきなのである。

なお、畑木はそれからも漁場数を増やし、ほかにも商店や製材工場など手広く事業をおこなうようになった。「走っている汽車に手をふって止めさせる」という逸話が伝わるほどの有力者であり、まさに「植民地樺太」の成功者の典型となった。

松田家に話をもどせば、鶴吉自身も第二次世界大戦で召集されるまで、ここで働いた。この頃には、松田家は手井に土地と家屋を有し、銭亀沢村の本宅と、行き来する生活をおくっていたそうだ。本宅も大きな家であったが、手井の家はさらに立派なものであったという。

この漁場では地元の銭亀沢をはじめ道南の熊石や乙部、遠くは秋田県からも漁夫を雇っていたという。鰊建網三か統、鮪の大謀網、それに昆布漁もおこない、収穫物は漁業組合が集荷した。戦前の樺太を知る人びとは、誰しも水産物の豊かさを感嘆する。話の節々から、当時の羽振りのよさは、相当なものであったことがうかがいしれる。

工藤福松と同様、松田家も銭亀沢で鰯の地曳網をおこなっていた。明治四十一年に「亀鰮特第四七一号」漁場が松田作蔵名義で登録されている(「免許漁業原簿」)。大正八年には函館の前田雄之助に権利が渡っているので、自営したのはおよそ一〇年間ほどであった。鶴吉の話では父の作太郎は、同じ古川町の木村家の漁場で鰯漁の親方として毎年働いていたということである。船頭として樺太へ出かけ鰊漁に携わり、銭亀沢に帰って来ると鰯漁の親方をしていたわけである。話をうかがって、作蔵にしろ作太郎にしろ、非常に有能な船頭であったことが伝わってきた。こうした生活も敗戦により一変し、樺太から引き揚げた昭和二十年代初頭には、銭亀沢の前浜から鰯はすでに消えて久しかった。鶴吉は大手の漁業会社の船に乗り込んだり、自分で船を仕立てたりして漁業に携わったものの、もはや経営がなりたつものではなかったという。