しかしながら、海岸線を走る下海岸道路(道道函館-戸井-尾札部線)は、路線の一部変更をしながら本格的な改良工事が合併以前から実施されている(昭和四十年三月六日付「道新」)。これと同時に、下海岸線の国道昇格問題も函館市と渡島東部八町村で構成する函館-椴法華-森港線国道昇格期成会が北海道議会に強く運動するようになり(昭和四十年十月二十九日付「道新」)、昭和四十五年四月に国道に昇格している(昭和四十五年四月二十六日付「道新」)。

また、合併する際の条件のひとつであった農免道路は、「銭亀沢地区振興策の決定版として、市は下海岸道路から一・五キロほど山寄りを東西に縦断する“銭亀沢新幹線”道路を国、道の補助で開削する構想を進め」(昭和四十二年十月三十一日付「道新」)、昭和四十三年の八月頃に着工された(昭和四十三年五月二十三日付「道新」)。この新幹線によって、同地区の農家が海岸寄りの国道まで出ないで、直接市街に農産物を持ち込めるようになった。

次に、銭亀沢の水道事情は、銭亀沢簡易水道が昭和二十八年度に、志海苔簡易水道が翌年に設置されている(昭和三十一年度『村勢一班』)以外、沢水の使用や共同井戸が利用されていた。しかし、これらの設備の衛生状況への不安から、昭和三十七年七月五日付けで石崎漁業協同組合の組合長理事・倉部勇太郎名で「石崎村上水道設置方陳情書」が村議会に提出されている(「銭亀沢村議会書類」)。また、昭和三十九年度からは根崎と高松の一部に函館市の水道が給水を始めている(昭和三十八年十二月十八日付「道新」)。完全に水道が銭亀沢に供給されるのは、昭和四十二年十一月以降である(昭和四十二年十月二十九日付「道新」)。

このような生活環境の変化とともに、合併後の生活格差は是正されたのか参考資料として表1・7・9と図1・7・13を示した。また、合併が社会的にどのような変化をもたらしたかについて一年後を検証してみると、「小中学生が作品のコンテストに市民の一人として参加できるようになり、市街地の友だちに負けないでやろう-という気迫が出てきた」という銭亀小学校長の評価や、「村長室にジカ談判という、まがりなりにもあった村の政治がなくなった。これは住民の自治意識の後退につながる」とする某市議の評価などが知見できる。さらに、道路整備の進展とともに、高松町など市街地周辺で急激な都市化現象を起こしていたことも事実であろう(昭和四十二年十二月六日付「道新」)。

また、市村合併によって銭亀沢地区は、飛行場の拡張工事などの公共補助事業の拡大とともに、消費者としての需要の拡大を都市部に提供することになった。

表1・7・9 世帯の1か月平均収入

注)昭和43年10月現在、1000世帯抽出調査

函館市『市民消費生活実態調査書』より作成

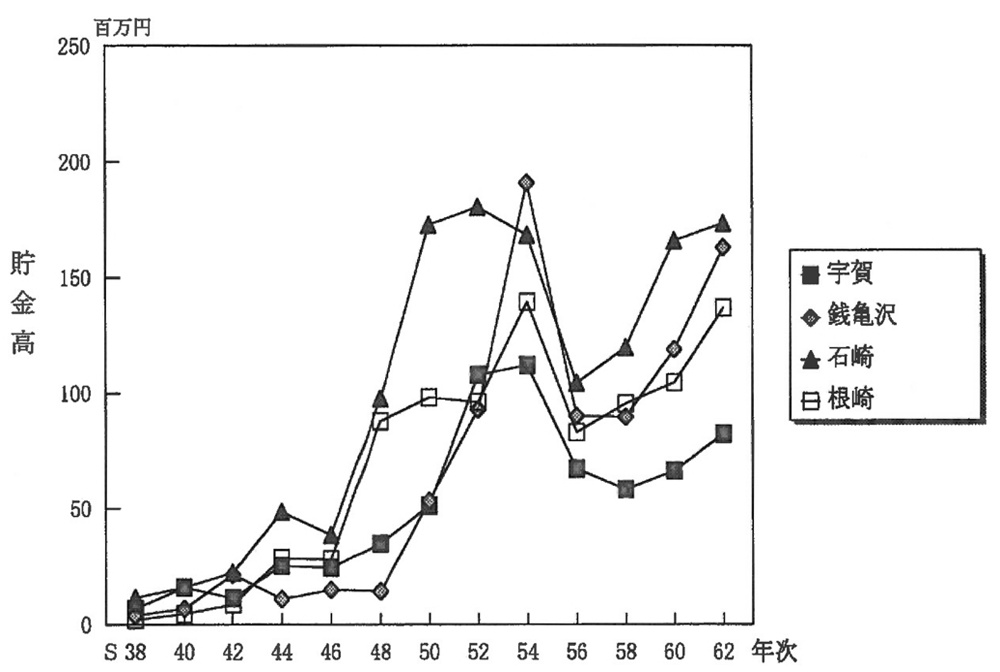

図1・7・13 銭亀沢地区漁業協同組合別貯金高の推移

各『漁業協同組合業務報告書』より作成