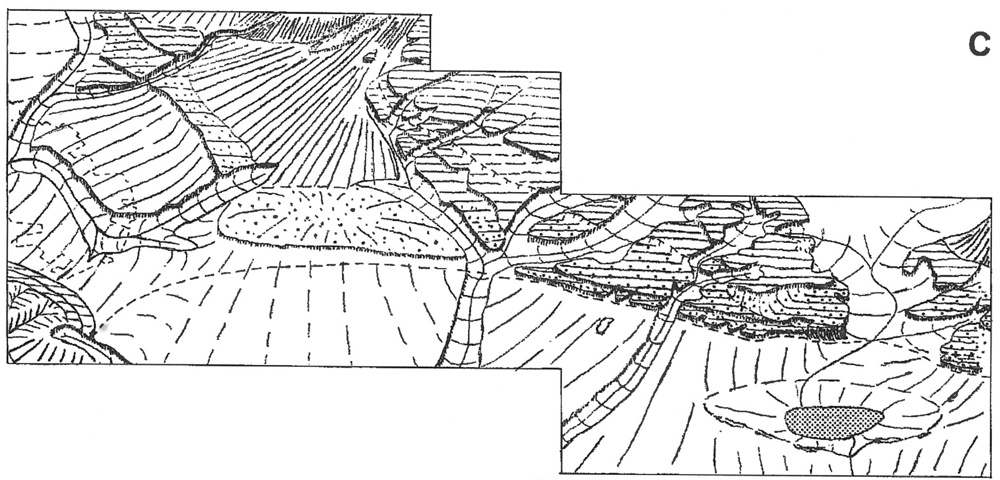

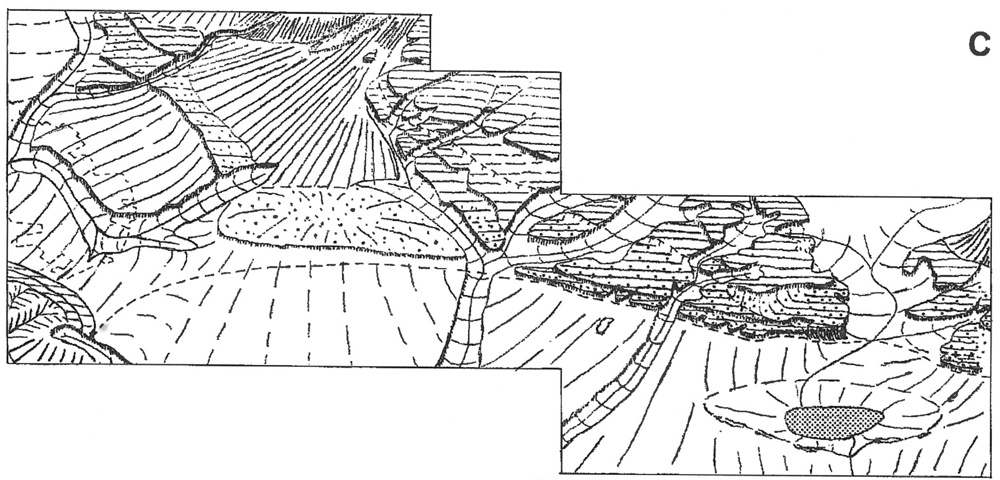

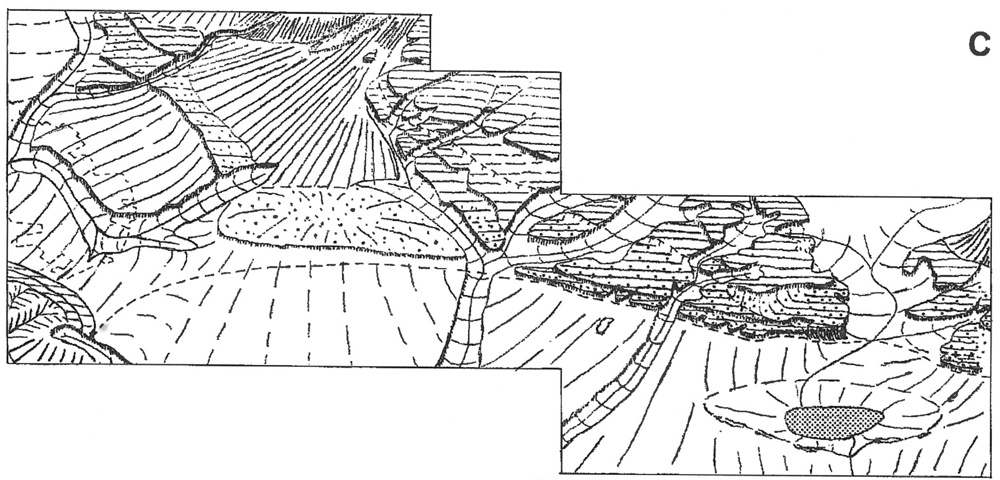

海面はその後も下降を続け、約二万年前に現在より一二〇メートル前後も下がったところで、ようやく底を打った。地球的な規模の寒冷期で、最終氷期(ヴュルム氷期)の最盛期にあたる。この時期の津軽海峡は、下北半島の北に太平洋から入り込んでいた入り江と日本海を幅五キロメートル程の水道が繋いでいた程度であった。海は

函館山の南方約八キロメートルに退き、函館や銭亀沢は、内陸深くにあった。周囲に海のない景観がほんの二万年前の函館の姿であった。海面の大低下に呼応して、

亀田川や松倉川、汐

泊川など諸河川は支流も含めてかなり深い谷を刻み、狭い谷の中を南に流れ下っていた。ただし、河川は一方で上流から多くの砂礫を流し出し、扇状地を広げていた。横津岳という一〇〇〇メートル以上の山に発する

亀田川において扇状地の張り出しは顕著であり、この時期に昭和、富岡、中道、鍛冶あたりに扇端が及んだ。氷期の最盛期にあった横津岳では植被に乏しく、周氷河作用(氷や霜の凍結、融解作用による地形形成)が激しく働いていた。そのため、斜面から多くの土石が生産され、それらが時折の降水で河川に流し出されるので、下流に大きな扇状地が出来やすかったのである。こうした条件は、背後に山地を持つ銭亀沢東半でも同様で、この時期の岩屑供給によって、沖積錐(扇状地の小規模なもの)が拡大し、海岸段丘を広く覆った。

前面に海のない当時の銭亀沢にあって、特筆すべきはすぐ目の前に直径二キロメートルを越える

大火口が口を開けていたことである。前項で触れたように、約四万年前に陸上噴火したこの銭亀沢火山は、周辺地域に膨大な量の火砕流を流し出し、また火山灰を吹き飛ばして、環境を大きく変えた。おそらくは、海水による侵食、堆積を受ける前には小カルデラとも言ってよい整った形の火口を見ることができたであろう。

図2・1・13 約2万年前(最終氷期最寒冷期)の函館周辺の地形環境(太い点々は、銭亀沢火砕流が覆った部分)