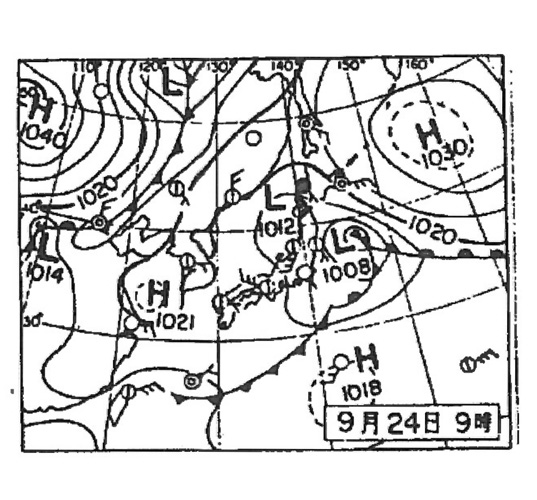

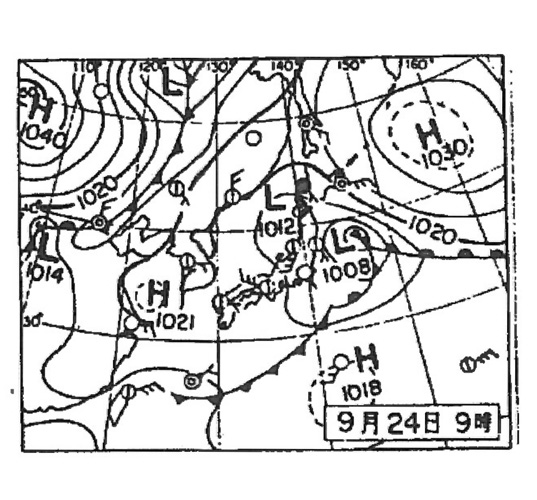

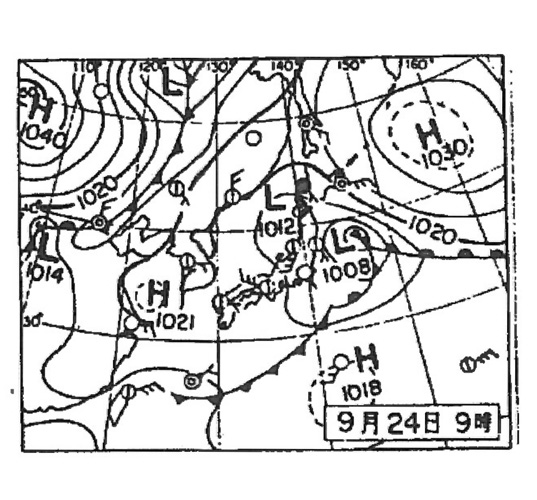

本州の南にある秋雨前線上を低気圧が北東へ進み、日本海側にも低気圧が発生して東北地方北部から津軽海峡へと進んだ(図2・2・21)。雨は二十三日昼頃から降り始めたが、翌二十四日未明には一時間に二〇ミリ前後の強い雨となり、

渡島半島の南部を中心に記録的な豪雨となった。二十三日午前九時から二十五日午前九時までの総雨量は、

戸井町汐首三〇六ミリ、知内町小谷石一九一ミリ(いずれも気象庁の雨量計)に達し、北海道電力の磯谷観測所(南

茅部町)では三九二ミリ、国鉄江差線湯の里駅(

上ノ国町)では三六五ミリを記録した。最も雨の激しかった時は、汐首で正午までの一時間に五五ミリ、小谷石では午後二時までの一時間に六七ミリの豪雨であった。

渡島半島の南部一帯で浸水などに見舞われたが、土砂崩れ・崖崩れの被害が集中した南

茅部・戸井・知内の三町で死者・行方不明合わせて一七名という惨事となった。特に知内町小谷石地区を襲った鉄砲水は地区の七割にあたる住宅を倒壊させ、八名が犠牲となった。銭亀沢地区での雨量も二五〇から三〇〇ミリと推定されるが、浸水以外の大きな被害は伝えられていない。

図2・2・21 昭和48年9月24日09時の天気図