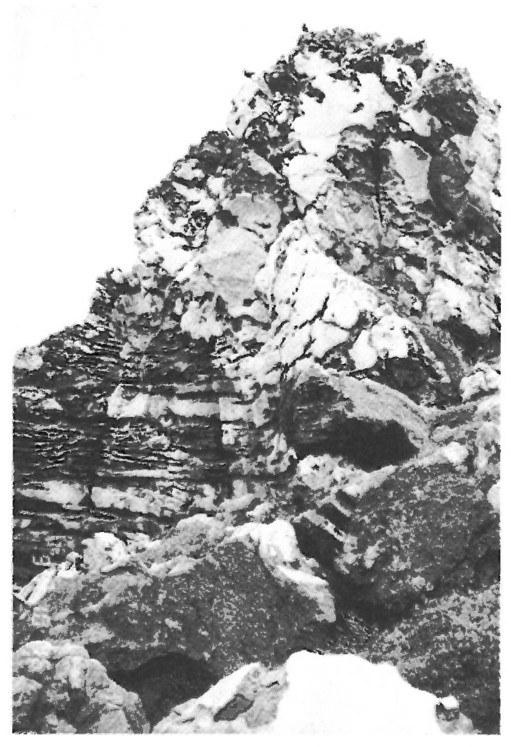

海向山(かいこうざん)溶岩ドーム(570峰)(写真1.3)

北西部に位置し、最も堆積の大きなドームである。北斜面は標高450メートル〜150メートル付近で開析が進んでおり、南東斜面は後述するドームに覆われている。また、海向山の西麓には海向山西部から北西部に伸びる舌状の溶岩流が確認できる。しかし、山体斜面上に、その溶岩流につながる凸地形が確認できないことや西麓を広く覆う崖錐堆積物のために、この溶岩流の噴出が570メートルのピークをもつ溶岩ドームの噴出と同時期の産物かどうかは判断できない。なお、北東部にも標高400メートル〜300メートル付近にそれより上位の地形面とは不連続な斜面が認められ、一部には先海向山噴出物を想像させる地形の起伏が見られる。しかし、いずれも上位に堆積している火砕流堆積物や崖錐堆積物のために更なる議論を妨げている。

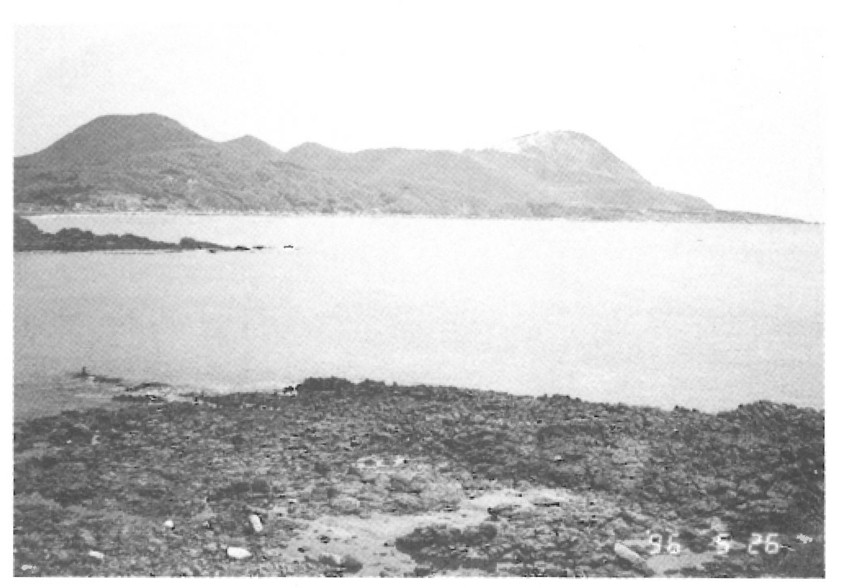

写真1.3 日浦岬からみた南外輪山と海向山溶岩ドーム(近堂撮影)

椴山(とどやま)溶岩ドーム(428メートル)

椴山は海向山の南方に位置する開析の進んだ溶岩ドームである。椴山は428メートル地点をピークとして南西方向に複雑な地形を残している。ピークの南東部には小規模な崩壊地形が確認できる。また、その延長方向である南東麓には馬蹄型地形と流れ山地形が確認できる。開口部付近から東光中学校西側へ向けて火砕流堆積面が認められる。更に西麓にも椴山付近を起点とする流山地形と、粘性の低い溶岩流の側端崖地形が複雑に存在する。いずれもその上下関係と山体との関係は不明である。

外輪山(がいりんざん)溶岩ドーム群(456メートル峰、410メートル峰、372メートル峰、461メートル峰、390メートル峰)

御殿山とも呼ばれる柏野から海向山570メートル峰および410メートル峰および456メートル峰と、八幡川を境に東方に位置する461メートル峰、390メートル峰をまとめて外輪山溶岩ドームと呼ぶ。今田(1951)によって、これらは同時期の噴出で、外側への急傾斜する地形及び円弧状の配列から外輪山と命名され、現在、スカイ沢山や恵山溶岩ドームが位置する南側にも同様の山体があったと考えられる。しかし、実際には内側が後発の火砕流などによって埋められて標高が高くなっているだけで、外側が特に急傾であるという積極的な印象はない。安藤(1974)も独立した複数の溶岩ドームが半円状に配列したものであると考えている。372メートル峰と白浜川の間にも溶岩ドーム様の地形起伏が見られるが、後発の噴出物によって明瞭なピークは被覆されている。456メートル峰と410メートル峰はいずれもNE−SW方向に伸長している。461メートル峰は開析が進んでいるほか、いくつかの溶岩ドームが複合していることから複雑な地形を呈している。南側には馬蹄型の地形が確認できる。北麓の火山麓扇状地中には流れ山地形あるいは崖錐による不連続な凸地形が見える。390メートル峰は特に際立ったピークは持たず、山頂部分は平坦である。390メートル峰付近は火口原から東麓にかけての強風の通り道である事が表層の植生状況から判る。よって、この平坦な表面は溶岩ドームが形成された後、火砕物の流路となっていたために侵食されて形成された地形であると推測した。

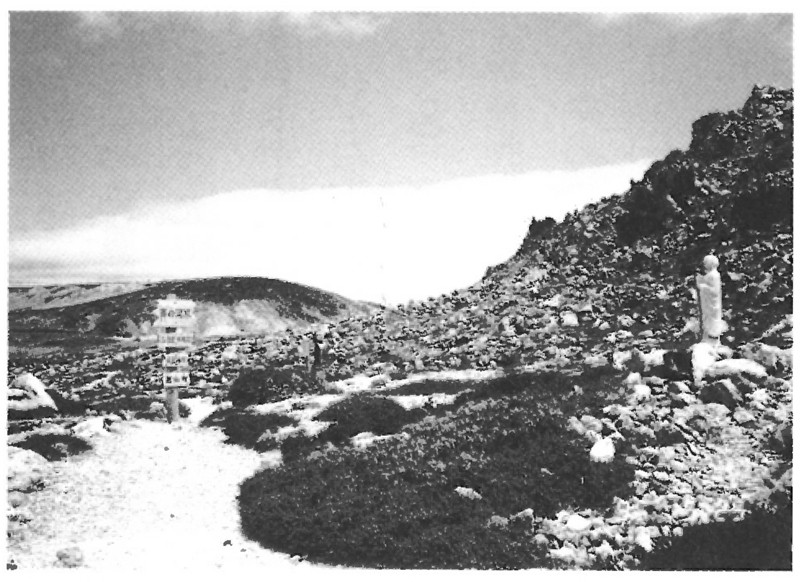

スカイ沢山(ざわやま)溶岩ドーム(449メートル峰)(写真1.4)

南側に向かって大きく馬蹄型の崩壊地形を示している。南斜面から208メートル峰の間には流れ山地形が認められるほか、これまで外輪山溶岩ドームとされてきた208メートル峰もスカイ沢山の山体崩壊によって移動した山体の一部であると考えられる。崩壊原の欠落体積と208メートル峰の体積もそれほど違いはなく、岩石的にも類似している。

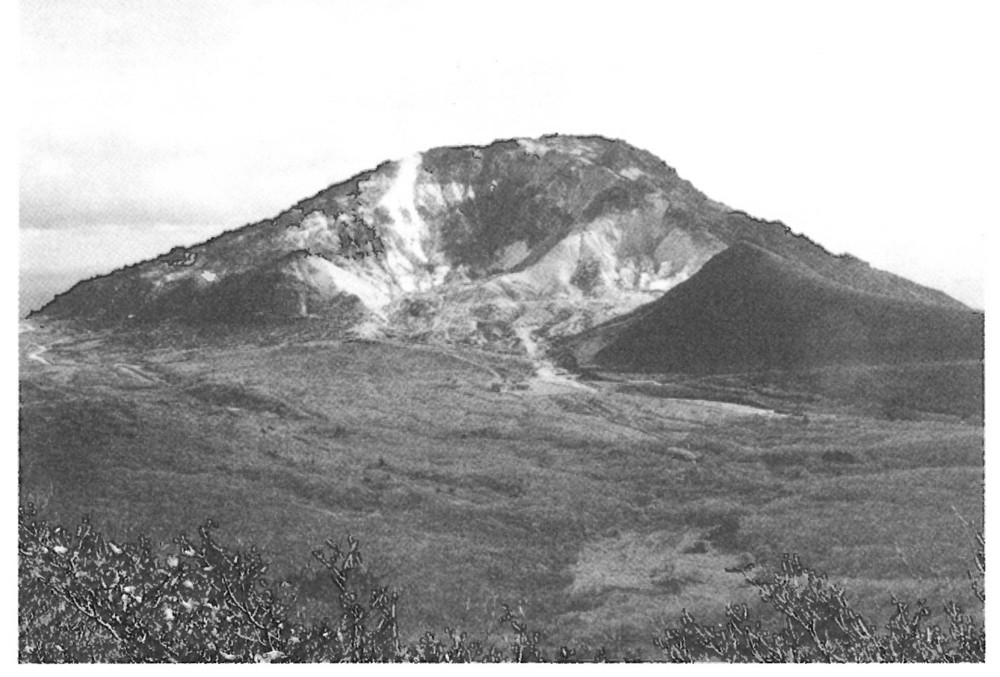

写真1.4 海向山から見た恵山溶岩ドームとスカイ沢山溶岩ドーム(荒井撮影)

右側の黒い小山がスカイ沢山溶岩ドーム(449m峰)

御崎(みさき)溶岩ドーム(写真1.5)

恵山の東部に円状の凸地形がある。南斜面および東斜面は急崖を形成している。

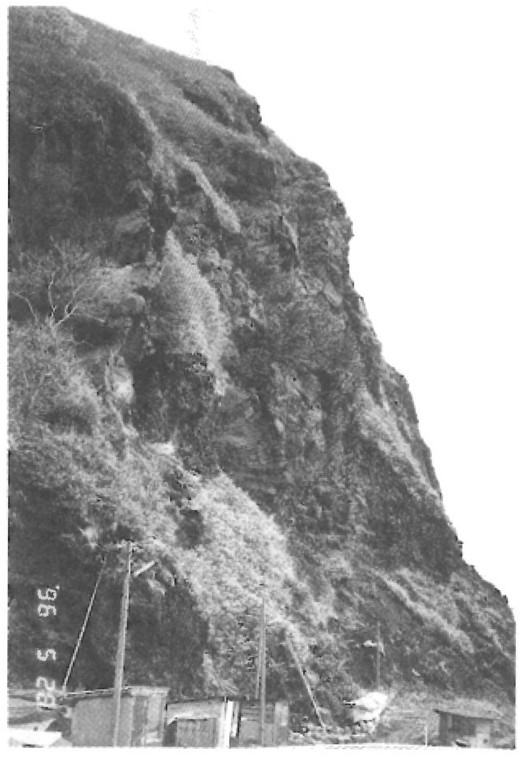

写真1.5 御崎溶岩ドーム(近堂撮影)

水無(みずなし)溶岩ドーム(270メートル峰および184メートル峰)

御崎溶岩ドームの西部から北部にかけて御崎溶岩ドームを被覆する形で溶岩流の側端崖および溶岩じわが認められる。この184メートル峰をもつ溶岩流の下位には北側に厚く平坦な台地が形成されている。

恵山溶岩ドーム(618メートル峰)(写真1.6、7、8)

西側に大小2か所の崩壊地形があり、白色に変質した火砕物とともに噴気も認められる最も新しい溶岩ドームである。崩壊地形が開口している方向はスカイ沢山北東斜面にぶつかり、山体崩壊堆積物もスカイ沢山の地形によって流路が北向きに曲げられたことが推測できる。東斜面には1846年(弘化3)の水蒸気噴火の起源である火口地形と崩壊地形があり(水無沢上流部、水無沢火口)、北側には火口原東部から東麓に向けて開口している小さな火口地形がいくつか確認できる。南斜面には地すべりの地形がいくつか認められる。

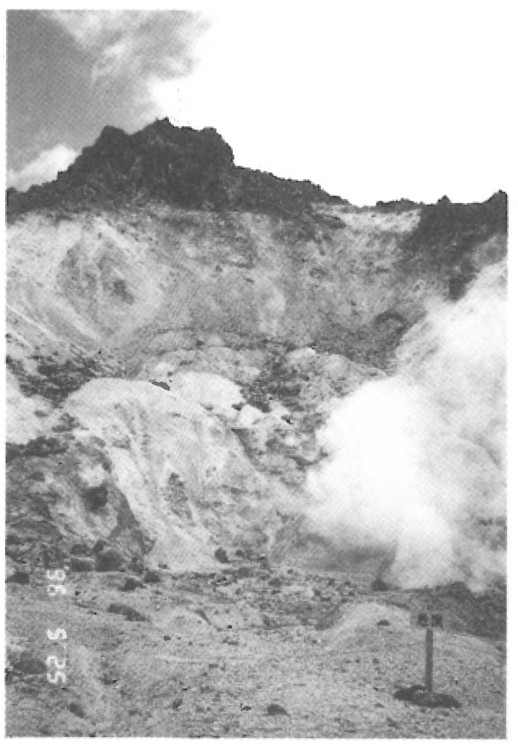

写真1.6 恵山溶岩ドーム(近堂撮影)

写真1.7 爆裂火口の噴気孔

写真1.7-2 恵山円頂丘溶岩の流理構造(円頂丘北西麓) 写真右手が噴出の中心(1997年10月近堂撮影)

写真1.8 恵山火口原の「賽の河原」と岩屑なだれ堆積物

火砕流台地

恵山地域の南麓および東麓には火砕流台地が確認できる。また、西麓にも火砕流堆積物が広く分布しているが、侵食あるいは断層に切られており、火砕流台地の形態は見られない(勝井ほか、1983)。

南麓(恵山町柏野−恵山地区)

外輪山とスカイ沢山の南麓に拡がる台地は主にスカイ沢火砕流堆積物からなり、それに先行する火砕流堆積物と、スカイ沢火砕流堆積物を薄く覆う元村火砕流堆積物などから構成されている(勝井ほか、1983)。台地の西方にあたる古武井−山背泊港の北側には、火砕流の流走方向を示す地形があり、主に椴山を起源とする火砕流堆積物で構成されていることが窺える。また、台地の東方にあたる七ツ岩北側では、恵山溶岩ドームの方向から南西に向かって流れる地形が見える。これは、恵山溶岩ドーム付近を起源とする火砕流堆積物によって作られた地形である。

東麓(椴法華村元村地区)

東麓の水無溶岩ドームと外輪山溶岩ドーム(390メートル峰)に挟まれる地形は南西から北東に向かって緩やかな斜面を形成している。いくつかの岬を形成しているこの台地は、恵山溶岩ドームの東斜面崩壊地形(水無沢上流)付近を起点に扇状に拡がる火砕流堆積物であり、南麓の恵山溶岩ドーム付近を起源とする火砕流堆積物と同じ噴火によって作られた地形である。この元村地区および南麓の柏野−御崎地区では、現在海になっている場所にも火砕流堆積物があることが海底地形図から予想される(海上保安庁水路部、1981)。