荒井(1998)による堆積物・岩石記載はつぎのとおりである。

a、Es-P1火砕流堆積物(Es-P1 pfl)

勝井ほか(1983)の火砕流Ⅰ堆積物に相当する。記載は勝井ほか(1983)に基づく。タカノス沢から御崎海岸の背後に、絵紙山層を直接覆って、厚さ20〜30メートルの火砕流堆積物が分布している。4枚のflow unit からなり、灰色の軽石および発泡した本質岩片と暗灰色の緻密な安山岩を含む火山灰からなる。軽石および本質岩片は石英含有普通輝石紫蘇輝石安山岩質で、一般に発泡不良である。

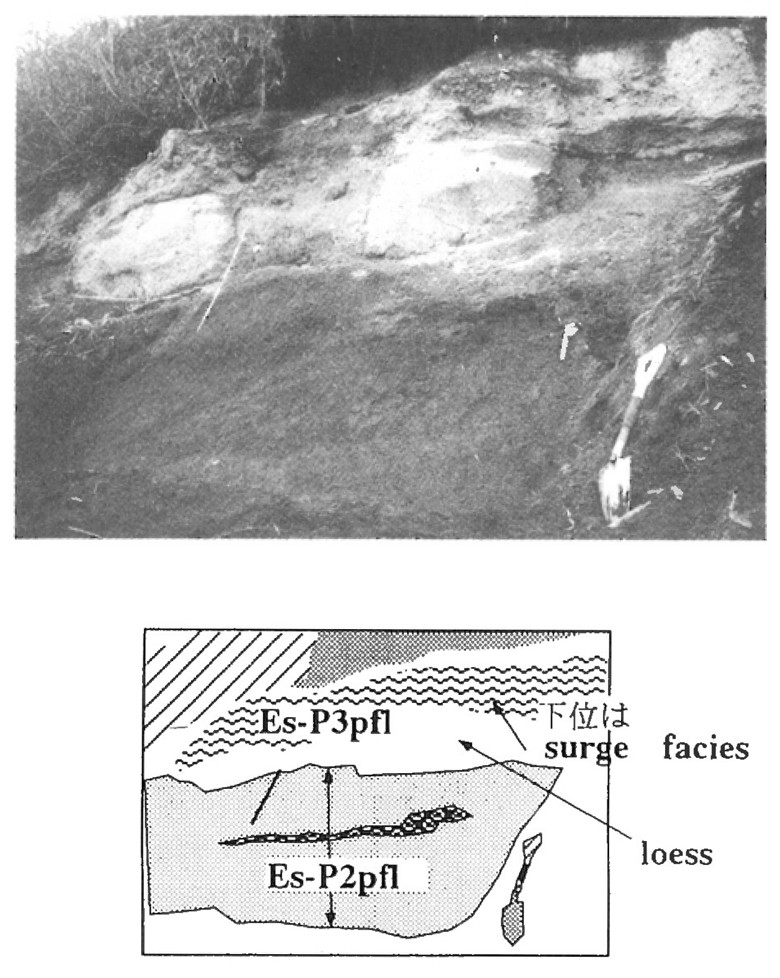

b、Es-P2火砕流堆積物(Es-P2 pfl)(写真1.9)

この火砕流堆積物は勝井ほか(1983)の“火砕流Ⅱ堆積物”に相当する。火山地形の項で述べたように、火砕流の流走方向を示す地形が椴山付近から南東方向に向かって確認できる。後述するEs-P3 火砕流堆積物の下位に明褐色レスを挟んで存在し、上位より黄白色、赤色、白色ゴマシオ状を呈する細粒火山灰の薄い互層、暗褐色〜灰白色の火山灰を基質として白色軽石および灰色軽石と緻密な灰色岩片(MP、ML=15センチメートル、岩片は普通輝石紫蘇輝石安山岩質)を含む厚い層、構成物は上位の厚い層と同じだが基質を含め砕屑物表面が赤色を呈する層、濃青色の緻密岩片(ML=15センチメートル)を含む暗灰色〜焦茶色の細粒軽石または火山灰からなる層、この層の下位は全体に赤色を呈するようになる。さらに構成物は同じで粒径の小さなものだけからなる層へ続く。この下位は崖錐堆積物に覆われており、確認できなかった。このEs-P2火砕流堆積物は、恵山林道沿いの露頭(loc.063)など椴山南麓に厚く(層厚4メートル以上)堆積しており、上述のように構成する岩片や軽石の表面が赤色を呈している。これはこの堆積物が高温状態で堆積していたことを示しており、給源が現在椴山付近に近いことを推測させる。勝井ほか(1983)は、山背泊港背後において、段丘堆積物および泥流堆積物を被覆することを確認している。

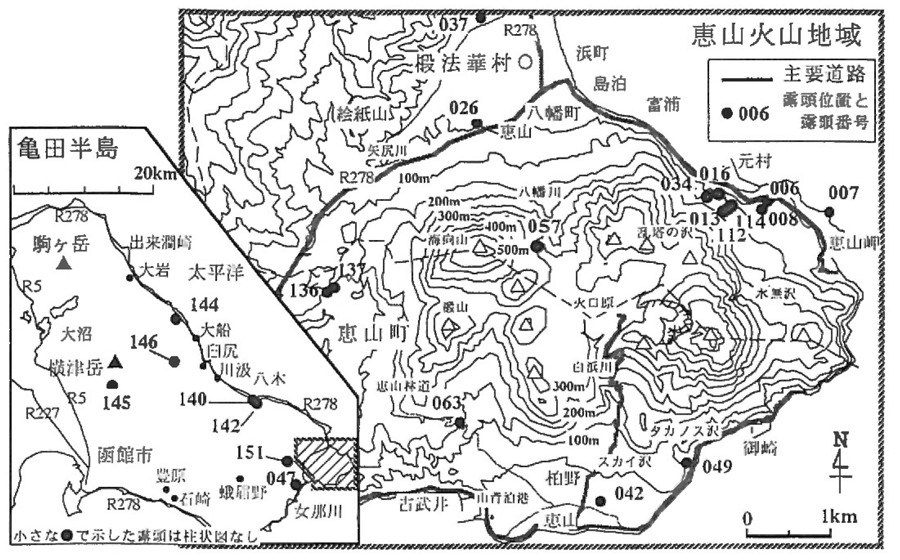

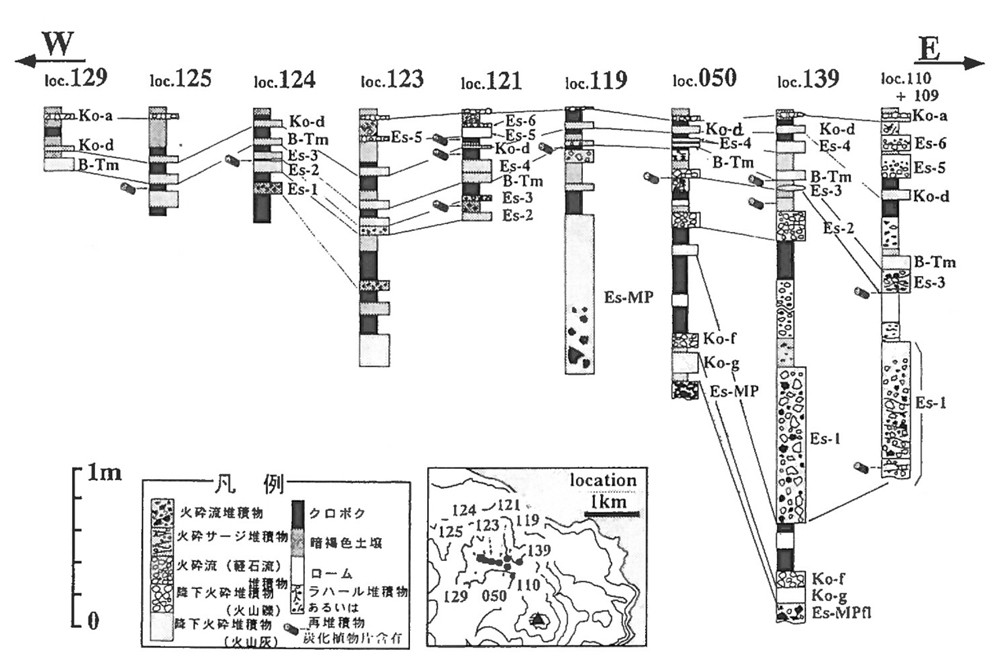

図1.12 露頭位置図(亀田半島および恵山周辺)(荒井,1998)

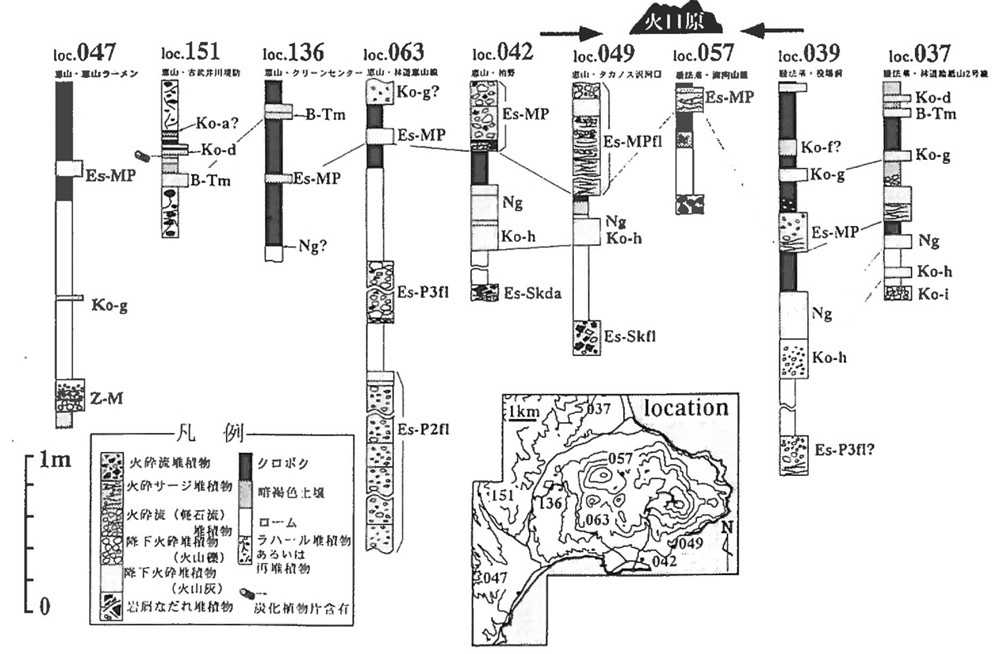

図1.13 露頭位置図(恵山火口原)(荒井,1998)

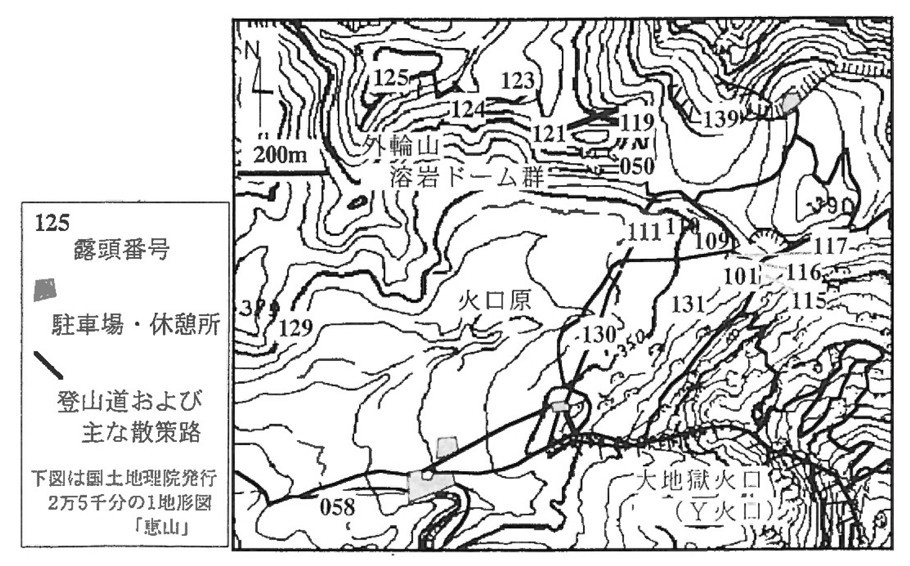

図1.14 火山地質柱状図①(北海道駒ヶ岳から恵山周辺にかけて)(荒井,1998)

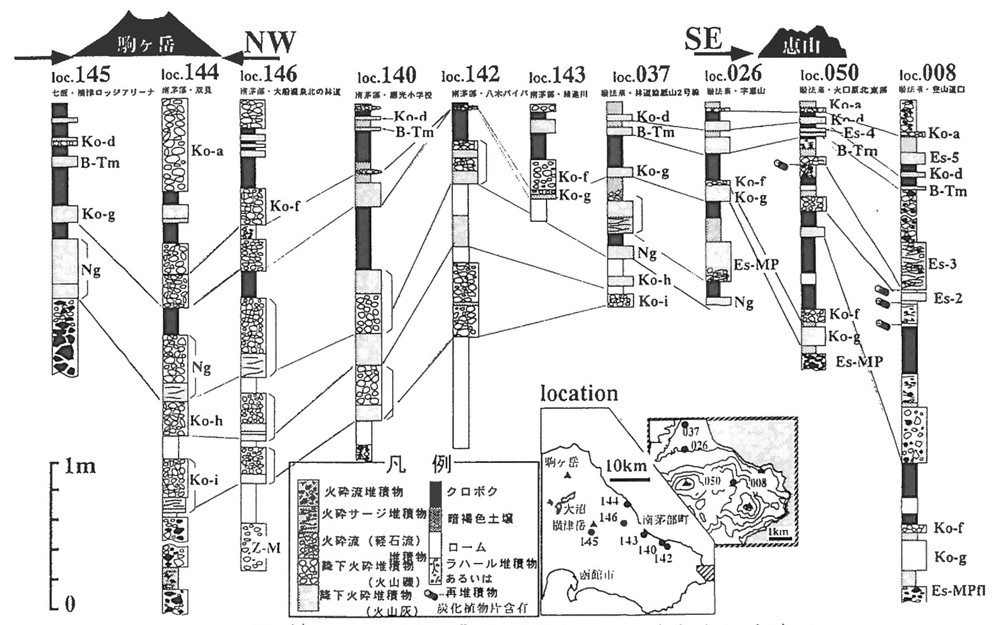

図1.15 火山地質柱状図②(恵山火口原)(荒井,1998)

図1.16 火山地質柱状図③(北外輪山〜火口原東部)(荒井,1998)

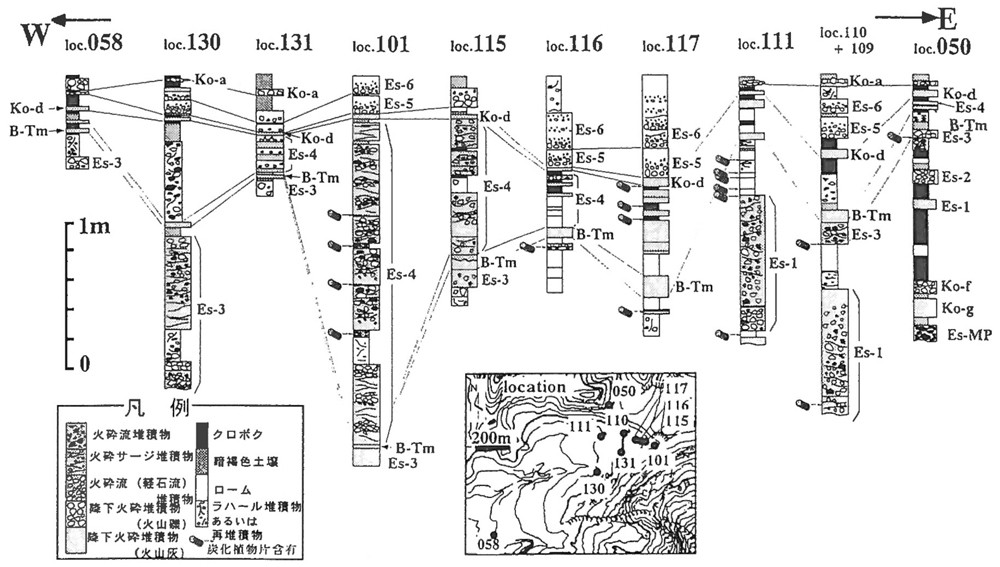

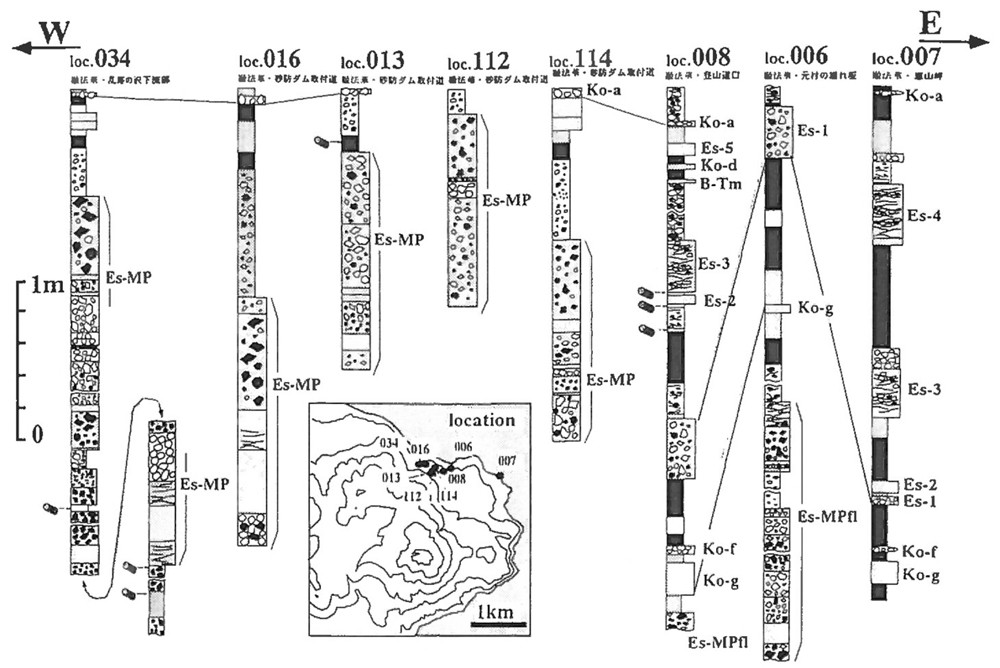

図1.17 火山地質柱状図④(恵山周辺−1)(荒井,1998)

図1.18 火山地質柱状図⑤(恵山周辺−2)(荒井,1998)

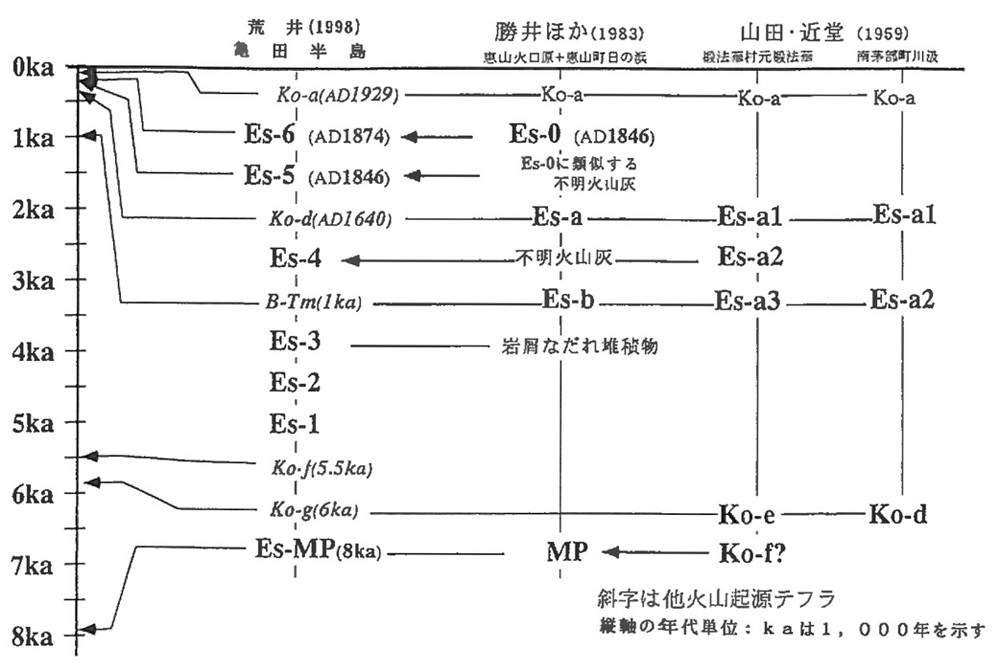

図1.19 過去の研究とのテフラ層序対比(元村火砕流以降)(荒井,1998)

写真1.9 林道恵山線(loc.063)のEs-P2pfl, -P3pflの露頭(荒井撮影)

Es-P2pfl(下位スコップの位置)とレスを挟んで Es -P3pfl(灰白色)が見える

c、椴山溶岩ドーム(To)

椴山と、後述する海向山の被覆関係すなわち形成時期は不明である。しかし、火山地形の判読結果で椴山の方が開析が進んでいるように見えることから、ここでは椴山を先に記載する。岩石は普通輝石紫蘇輝石安山岩質で(安藤、1974)、基底面積0.7平方キロメートル、H/L値は0.19である。

d、海向山溶岩ドーム(Kl)

恵山西部に位置し、推定堆積は0.36立方キロメートル と、恵山火山に存在する複数の溶岩ドームの中では規模の大きな山体である。岩石は赤紫色を呈する普通輝石紫蘇輝石安山岩質である。

e、恵山西部岩屑なだれ堆積物(Es-Wda、新称)

恵山火山の西部、特に海向山の西方一帯には流れ山の形状を示す地形がいくつか見られる。恵山林道沿いにその断面の露出があり、岩屑なだれ堆積物であることを確認した。また、ジグソークラック構造を示す岩塊も各所で確認できる。岩屑なだれ岩塊として海向山溶岩ドームの岩片に類似した溶岩塊および銭亀−女那川火山灰層(Z−M)を含む。この堆積物の形成時期はZ−Mの形成年代35〜45kaより新しく、岩屑なだれ岩塊の上に、mantle beddingして堆積している濁川テフラの年代12kaより古い(濁川テフラの下位にKo-hおよびKo-iらしきテフラも存在するが、それらテフラの同定に確証はない)。また、地形図判読により後述の、Es-P3火砕流堆積物が流れ山地形を被覆しているように読みとれるため、層序的には海向山より後で、Es-P3火砕流堆積物より前であるとする。山体崩壊の発生原因は不明である。

f、Es-P3火砕流堆積物(Es-P3 pfl)

勝井ほか(1983)の“火砕流Ⅲ堆積物”に相当する。最下位にラミネーション構造を示す火砕サージ堆積物を敷く。全体に青灰色〜暗灰色で、角張った発泡の悪い軽石および緻密な岩片からなる。細粒物および緻密な岩片が少なく、白色の発泡の悪い軽石からなる堆積物で、clast supported しており淘汰が悪い。本質物質である軽石はML=15センチメートルである。標高のある場所での露出がないため、H/L値は0.09と低い値を示している。堆積は10

g、外輪山溶岩ドーム群(So)

火山地形の項で述べたように、“外輪山”という名称が付けられているが、実際は独立した溶岩ドームがほぼ同時期に噴出し、半円状に配列したものである。しかし、後述のものを除いて、ここの溶岩ドームに岩石学的な特徴の差が見られないことから、ここでは外輪山溶岩ドーム群と呼び、一括して扱う。東部の390メートルピークをもつ溶岩ドームでは、南西部および南東部そして北斜面に、現在でも微弱な噴気が見られ、北斜面は表面を覆う植生が少なく、噴気作用によって赤色または黄色に変質した土壌が顔を出している。また、ここに露出する溶岩は他の外輪山溶岩ドーム群の溶岩に比べてガラス質であるが、いずれも普通輝石紫蘇輝石安山岩である。

h、スカイ沢火砕流堆積物(Es-Skpfl)およびスカイ沢山溶岩ドーム(Sk)

外輪山溶岩ドーム群噴出後、現在の恵山山体のほぼ中央部から南麓の七ツ岩およびタカノス沢などに向かって、スカイ沢火砕流が発生した。スカイ沢山の形成および成長を繰り返した一連の噴火活動時に形成された火砕流堆積物で、柏野地区の台地地形もこの噴火によって形成されたものと考えられる。タカノス沢ではKo-hの下位に露出する暗赤褐色で淘汰の悪いblock and ash flow堆積物が確認できる。スカイ沢山溶岩ドームの岩石はグレーの石英含有普通輝石紫蘇輝石安山岩である。

i、スカイ沢山体崩壊堆積物(Es-Skdc、新称)

南麓・柏野でEs-MP、Ng、Ko-hなどのテフラの下位に山体崩壊時の堆積物が見える。地形の項でも述べたように航空写真判読や地形図判読などから、これまで外輪山の一部とされてきたスカイ沢山の南に位置する280メートル山も、この山体崩壊堆積物であると考える。このほか、火口原に通じる観光道路沿いの露頭には、ジグソークラック構造の発達した岩塊がしばしば確認される。中川(1961)がスカイ沢において古武井段丘構造層としたものは、このスカイ沢山体崩壊堆積物あるいはスカイ沢火砕流堆積物に対比される。

j、御崎溶岩ドーム(Ml)

恵山溶岩ドームの東方には明らかに複数の舌状溶岩地形が存在する。しかし、露出が少ないことや岩石学的特徴が類似しているために、勝井ほか(1983)を初めとする過去の研究においても、これらを同一の噴出物とするかどうかという問題がある。本論では、円状地形を見せている南側の御崎溶岩ドーム(安藤、1974)と、水無温泉の背後の舌状地形や御崎溶岩を被覆して明瞭な側端崖を表している安藤(1974)の、水無溶岩および恵山岬溶岩を合わせた水無溶岩ドームの2つに分けて記載した。御崎溶岩ドームの岩石は水無溶岩、および後述の恵山溶岩ドームの岩石よりも緻密なグレーの石英普通輝石紫蘇輝石デイサイトである。なお、スカイ沢山の一連の噴火と東部の御崎溶岩および水無溶岩の形成の時間的関係は不明である。

k、水無溶岩ドーム(Mz)

東麓の水無温泉の背後に急崖を成している溶岩ドーム。岩石は石英普通輝石紫蘇輝石デイサイトで、噴出堆積は10

l、元村噴火堆積物(Es-MP、噴出形態によってそれぞれEs-MPfl、Es-MPsr、Es-MPfa)(写真1.10)

従来、元村火砕流堆積物と呼ばれた堆積物は、火砕流堆積物のほかにも火砕サージ堆積物や降下軽石堆積物も含む(図1.11、1.16、17、18)。これらの堆積物を形成した噴火を元村噴火と呼び、火砕流堆積物相、火砕サージ堆積物相、降下火砕物相を全て含めて元村噴火堆積物(Es-MP)と呼ぶことにする。この一連の噴火堆積物の目印となるのは下位に存在するオレンジ色〜赤褐色の円磨された変質岩片と細粒の火山灰からなる火砕サージ堆積物である。岩石は主に緻密な暗青色の石英普通輝石紫蘇輝石デイサイトと、やや発泡がよく石英斑晶を多く含む白色軽石で構成される。

南麓・柏野(Loc.042)では、全層厚50センチメートルで下位よりオレンジ色細粒火山灰(サージ相)、緑色とオレンジ色粗粒火砕物(降下層)、オレンジ色〜黄白色細粒火山灰、火砕流堆積物からなる。北麓・椴法華(Loc.037)では、全層厚20センチメートルで最下位に硬くしまったオレンジ色細粒火山灰(サージ相)を敷き、その上に軽石(MP=3センチメートル、風化しており、もろい)を含む降下火砕物相がのる。恵山岬下の海岸では、層厚30センチメートル以上のblock and ash flow堆積物が確認できる。この地域では、細粒火砕物からなる弱溶結相と火砕物の量比が高い非溶結相が互層しており、それぞれの互層を組とした噴火unit境界が認識できる。標高20メートル付近には、酸化赤変したunitが存在し、ガス抜けパイプおよびインブリケーション構造が確認できる。これらのblock and ash flow堆積物の上位相およびクロボクやKo-gなどEs-MPを覆う堆積物までの連続は道道元村恵山線沿いのLoc.006において確認できる。これによって安藤(1974)の元村火砕流堆積物と御崎火砕流堆積物の間に、時間間隙を示す証拠がないことが示される。

元村噴火の噴火年代は、奥野ほか(1998、学会演旨)により報告され、最下位の火砕サージ相直下の炭化木片(Loc.034)およびEs-MP直下の腐植土壌(Loc.049)の

写真1.10 乱塔の沢下流部(loc.034)のEs-MPの元村模式露頭(荒井撮影)

最下位の変質物質からなる火砕サージ堆積物から、溶岩岩塊・火山灰流・軽石流堆積物など、Es-MPのほとんどのユニットが確認できる

m、恵山溶岩ドーム(ED)(写真1.6、1.7、口絵写真参照)

現在も噴気をあげている恵山溶岩ドームは、元村噴火によって形成された。岩石は石英普通輝石紫蘇輝石デイサイトで、火口原では縞状の流理構造が確認され、ガス抜け構造が見える。体積は10

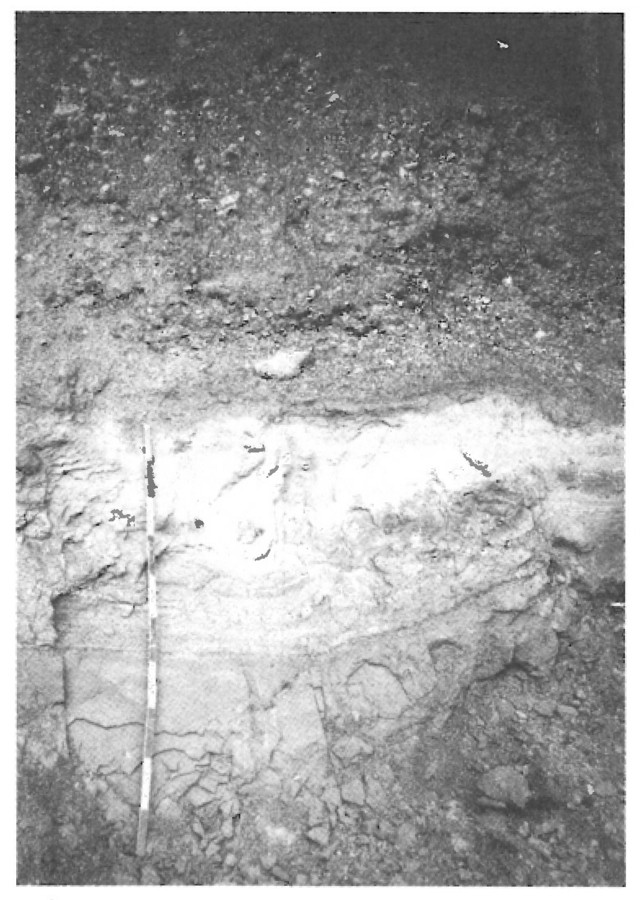

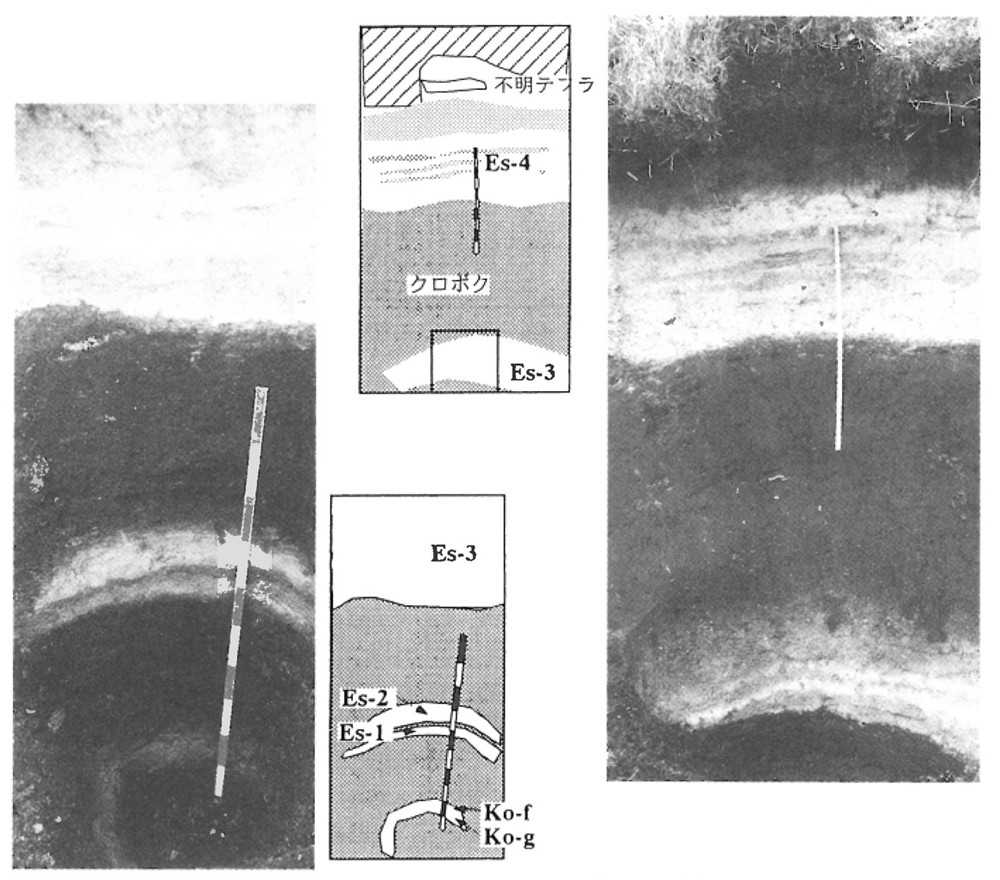

n、Es-1噴火堆積物(Es-1Pfl、Es-1Pfa、新称)(写真1.11)

火口原東部から山麓元村地域にかけて細粒物の多い火砕流堆積物が確認できる。これは緑色〜濃青色の〜火砕物の基質と発泡の良い白色軽石からなる。火口原東部〜北東部の沢沿いの露頭では(Loc.109など)、沢底から80〜100センチメートルの高さ間で存在し、沢底を少し掘ると下位にKo-gおよびEs-MPが見える。乱塔の沢上流部(Loc.139)および東麓の一部では、このテフラの直上に沢など低所にしか存在しないラハール堆積物が存在する。軽石は石英普通輝石紫蘇輝石デイサイト質である。

火口原でも地形的に高い地点では、クロボク中に暗褐色の下降火山灰層として確認される。火山灰中に白色の軽石あるいは岩片が混在するが、上下のクロボク中にも同じように点在することからEs-1の軽石かどうか疑わしい。

o、Es-2噴火堆積物(Es-2、新称)(写真1.11)

Es-1の上位にクロボクを挟んで白〜黄白色の細粒軽石層が存在する。類質岩片や火山ガラスなど構成物質は円磨されており、粘土鉱物化した鉱物も鏡下で確認できる。これは先行して堆積しているEs-MPおよびEs-1などが一部風化作用などを受けて水蒸気噴火によって噴出したものである。層厚は火口原および外輪山の尾根部でもほとんど一定で5〜7センチメートルである。

写真1.11・12 恵山岬(loc.007)のEs-1,2,3,4噴火堆積物の露頭(荒井撮影)

黒ボク土の発達が良く、テフラ間の時間間隙が明瞭である。地表近くに薄いテフラがあり(Ko-dまたはEs-5?)、下位にはEs-4,3,2,1およびKo-f,gが見える

p、Es-3噴火堆積物(Es-3、新称)(写真1.11、12)

勝井ほか(1983)は、恵山溶岩ドームの山体崩壊に伴う堆積物としてEs-b(佐々木ほか、1970)の下位に岩屑流堆積物を記載した。これは火口原の中央部から西部にかけてB-Tmの下位に存在する岩屑なだれ堆積物に対比できる。地形図や航空写真によると、山体が崩壊して開口した方向に、山体が移動してできたと考えられる地形起伏が確認できる。しかし、現地では後発のラハールによって被覆されており、岩屑なだれ堆積物は火口の中にわずかに確認できるのみである。周辺域で見られる岩相は上位から粗粒火砕物層(これが岩屑なだれ堆積物相?)、細粒火山灰と粗粒火砕物の互層(層厚の側方変化が激しい火砕サージ相)となっており、上位の粗粒火砕物層には肌色〜黄白色の軽石(MP=1センチメートル)が大量に含まれているが新鮮な軽石は見当たらない。互層部分は灰白色〜白色のもろい軽石あるいは火山灰からなり、円磨された岩片を含む。火砕サージ相の分布範囲は限られているが、東麓の恵山岬(Loc.007)において厚いクロボクの下に粗粒相と細粒相の互層として確認した。山体の開口方向から考えると、南麓にも分布している可能性がある。今回の調査では確認できなかった。

q、Es-4噴火堆積物(Es-4、新称)(写真1.12)

火口原東部(Loc.101)で、確認できるこの層位の堆積物を下位から記す。B-Tmの上位に明褐色〜黄白色の細粒火山灰相と粗粒火砕物相の互層、白色および黄色シルト〜細粒火山灰相、粗粒火砕物を含む淘汰の悪い堆積物相、層厚2センチメートルの炭化細片密集相(この層の下位には頻繁に水和作用と考えられる酸化マンガン相が見られる)、肌色〜明褐色粗粒軽石および火山灰相と細粒火山灰相からなる互層、厚さ2〜3ミリメートルの炭化細片が横たわっている相、肌色〜明褐色細粒火砕物相、円磨岩片を含む明褐色の淘汰の悪い粗粒火砕物堆相、厚さ3〜5ミリメートルで炭化細片が横たわる相、層厚5ミリメートル程度の紫白〜肌色シルト相、厚さ3〜5ミリメートルで炭化細片が横たわる相、細粒火砕物相、厚さ3〜5ミリメートルで炭化細片が横たわる相、肌色〜明褐色粗粒軽石および火山灰相と細粒火山灰相からなる互層、土壌化(?)した暗褐色堆積物相、肌色〜明褐色火砕物相、土壌化(?)した暗褐色堆積物相となっている。

以上の記載から判るように時間間隙があった可能性を示す相を6層挟んでいる。しかし、これらの炭化物相などはLoc.101においてのみ確認され、複数回噴火が行われた確証はない。また、厚さや産状から考えて、時間間隙があったとしても数十年オーダーの間隙であることが予測される。さらにこの露頭付近では、植生が破壊されたとしても、火口原内の他の場所では植物が生き残って種子を飛ばしたことが考えられる。ここでは、この炭化相に関しては、噴火初期の火砕サージによって生産された炭化物が数か月〜数年におよぶ噴火期間中の噴火のない日に、降雨に伴う水流あるいは小規模なラハールによって周辺から運ばれてきたものである、という考えをもって、これらは同じEs-4噴火の産物とする。

Loc.101において、これだけの層相の垂直変化を見せたEs-4も、火口原内でも西側へ行くとラハール堆積物に置き換わったり(例えば、Loc.130)、非常に層厚の小さな層になったりする。また、東麓(Loc.007)では厚いクロボクの上位に厚さ30〜40センチメートルで存在し、下位より白色の細粒火山灰相(厚さ1センチメートル)、肌色火山灰相(インボリューションを受けており無層理に見える)、粗粒火砕物相、緑白色シルト相、粗粒、細粒、粗粒、細粒の火砕物互層として確認される。今後、Es-4.3、Es-4.5の複雑噴火があったことを明らかにするためには、同様の堆積物が確認できる露頭の発見、あるいは炭化した植物の解析などを基にした証拠が必要である。

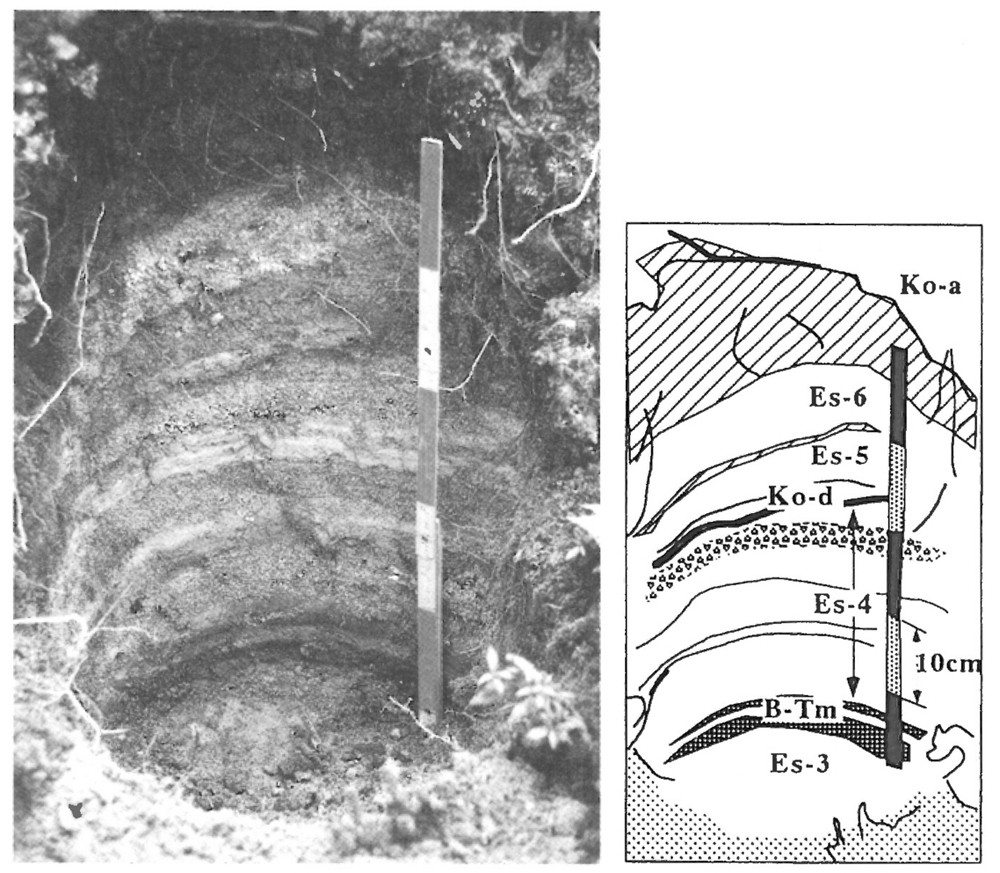

r、Es-5噴火堆積物(Es-5、新称)(写真1.13)

勝井ほか(1983)がEs-Oとして命名した堆積物に対比する。勝井ほか(1983)は、水無地区で弘化泥流堆積物に挟まれる形で存在する軽石を確認し、歴史記録と照合している。本調査では、同じ水無地区で地表面付近にラハール堆積物を確認した(地すべり堆積物?)が、挟在するテフラの存在は認められなかった。しかし、水無沢以外の東麓および火口原において地表付近のKo-aとKo-dに挟まれる層位に2枚のテフラを確認した。いずれのテフラも白色〜肌色を呈する火山灰および軽石からなり、2枚のテフラの間にわずかであるが(数ミリメートル〜1ミリメートル程度の)腐植層が認められる。このことから、植生が回復する程度の時間をおいて発生した、別々の噴火の堆積物であると認定できる。下位のテフラをEs-5、上位のテフラをEs-6と呼び、Es-5は黄白色の円磨されたもろい軽石(MP=1センチメートル)を含む黄土色の火山灰からなり級化構造を示す。最下位には紫白色の細粒シルト(この上位は水和変質が見られる)を薄く敷く。

写真1.13 火口原中央部(loc.131)のEs-3,4,5,6噴火堆積物の露頭(荒井撮影)

地表面にはKo-aがのり、腐植層を挟んで白色軽石からなるEs-6、薄い腐植層を挟んで黄土色のEs-5、グレーを呈するシルト質のKo-dが認められる。さらに粗粒層と細粒層の互層をなしているのはEs-4で、その下位の緑色のシルトはB-Tm、最下位はEs-3である。

s、Es-6噴火堆積物(Es-6、新称)(写真1.13)

Es-6は1874年(明治7)の噴火記録に照合する。歴史記録の内容から、現在の大地獄火口付近を噴出口であることが推測される。堆積物は下位よりオレンジ色〜肌色の細粒シルト、級化構造を示す黄土色の火山灰層。この層はEs-5に比べ白味の強い円磨されたもろい軽石(MP=1センチメートル)を含む、淘汰の悪い黄土色の火山灰層となっている。最上位の火山灰層は下位の級化構造を示す火山灰層と同じ再堆積物である可能性がある。