尻岸内村第1回村会議員選挙が2級町村制施行を繰りあげ明治39年3月中に実施されたのも、行政の執行上、村規則・規程の制定が急がれたからだと推測する。

なお、尻岸内村の規則・規程の制定に当たっては、北海道2級町村制、第3章町村会 第2款職務権限及處務規定に基づいて定められた。項目のみ、以下に記す。

『北海道二級町村制、第三章 町村会 第二款 職務権限及處務規定 第三十条 町村会の議決を経べき左のごとし』とあり、項目が次のように示されている。

(一)町村規則を設定する事 (二)歳入出予算を定むる事 (三)法律命令に定むるものを除くの外使用料加入金手数料町村税又は夫役現品の賦課徴収の法を定むる事 (四)町村有不動産に関して権利の得喪を目的とする行為を為す事 (五)基本財産の処分を為す事 (六)歳入出予算を以て定むるものを除くの外新たに義務の負担を為し又は権利の棄却を為す事 (七)町村有財産の管理方法を定むる事(八)町村吏員の身元保証を徴(あか)し及其の額を定むる事 (九)町村に係わる訴訟又は和解に関する事 (一〇)其の他、法律命令に依り町村会の職権に属せられたる事項 以上

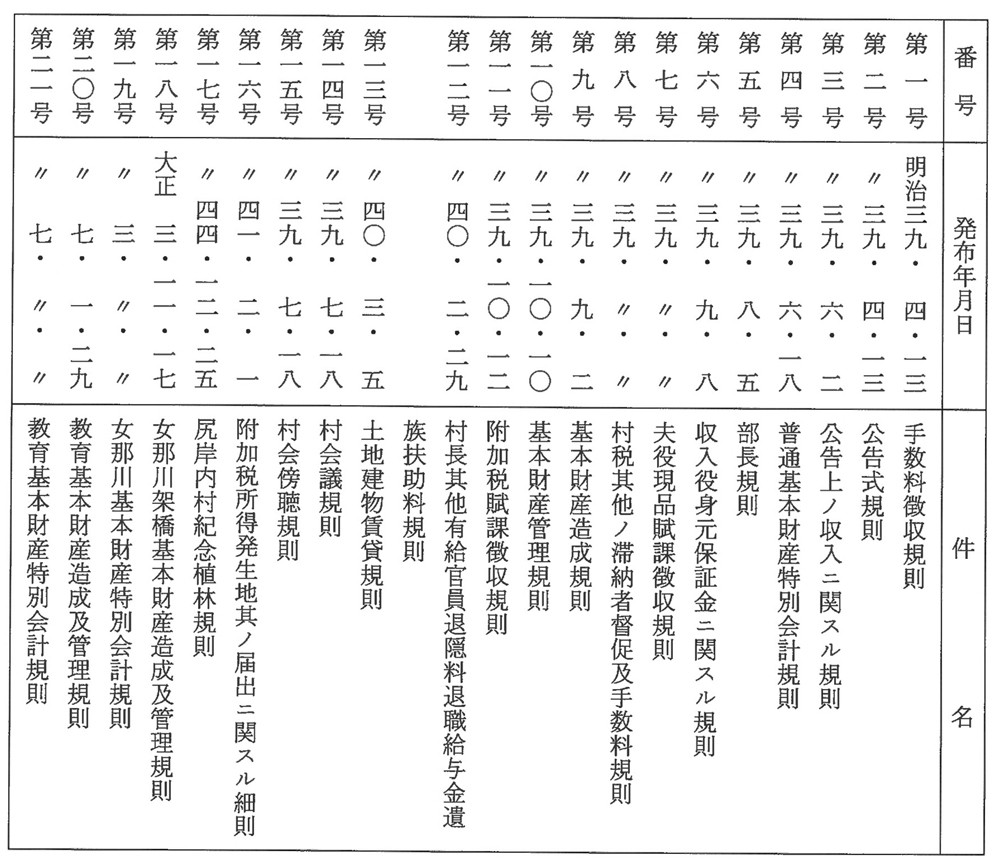

『尻岸内村規則・明治39年~大正7年』

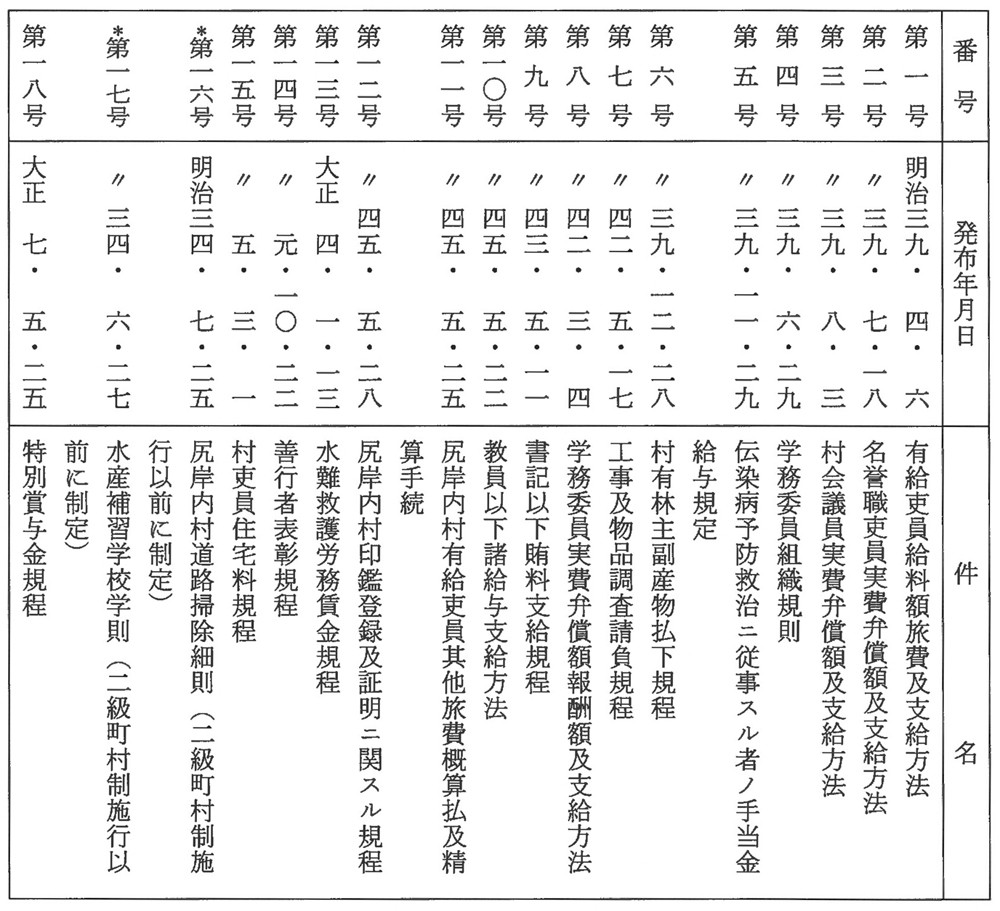

『尻岸内村規程・明治34年~大正7年』

これらの規則・規程の内、<規則>については、第1号の手数料徴収、第2号の公告式、第4号の普通・基本財産特別会計、第8号の税その他の滞納者督促及手数料、第9・10号の基本財産の造成・管理、第13号土地建物の賃貸、第14・15号の村会議・傍聴などの規則、第20・21号の教育基本財産造成及管理規則・特別会計規則。<規程>については、第1・3号の有給吏員給料額旅費及支給・村会議員実費弁償額及支給の方法、第4・8号の学務委員組織・学務委員(現教育委員)実費弁償額報酬額及支給方法、第7号の工事及物品調査請負規程、第12号の尻岸内村印鑑登録及証明ニ関スル規程、第14号の善行者表彰規程などは、時代の変遷の中で何度かの改正はあったものの現存し機能している。

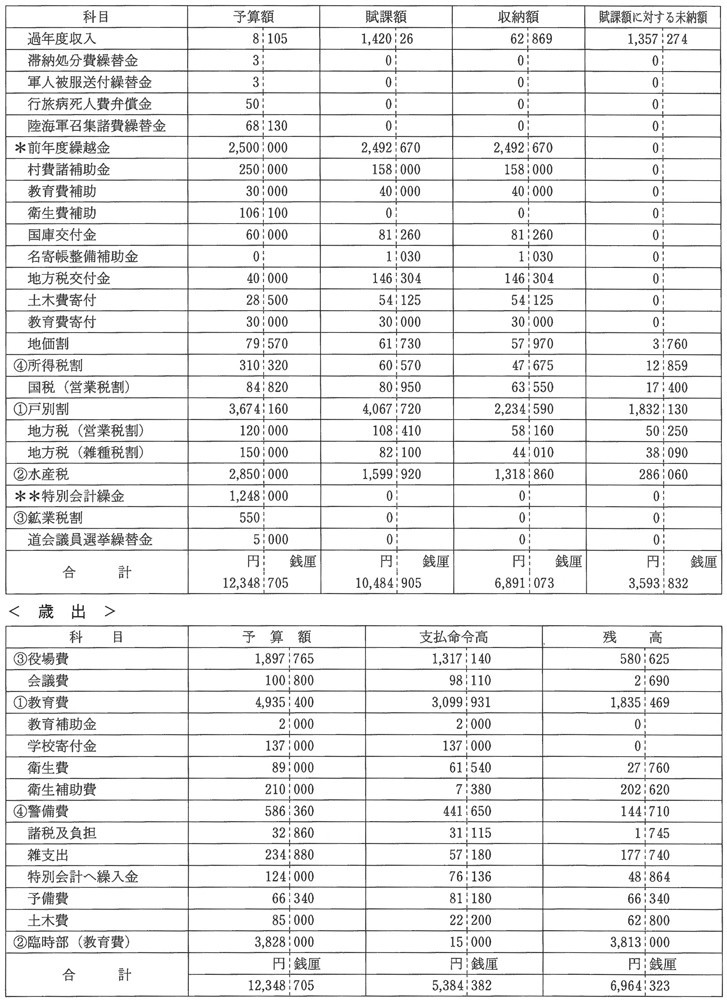

<歳入><歳出> 『明治43年度尻岸内村費仕分書』・明治43年12月21日現在

<歳 入>

歳入の主たるものは、①の戸別割税、3,674円がまず突出している。明治43年の戸数1,022戸、単純計算で1戸平均3円60銭の納税額となる。これに次ぐのが②の水産税2,850円で、当時の専業漁家が500から600戸位と推定されるので、平均すると約5~6円の納税額となろう。この戸別割と水産税で歳入(予算額)の53%を占め、尻岸内村全戸数の80%以上がこの①と②の納税対象になると推測される。④の所得税割310円は、実業家「山十」赤井など数軒の高額所得者と思われる。③の鉱業税割550円は古武井硫黄鉱山(押野・山縣両鉱山)のものであり、全体に占める割合は4%程度だが、役場費の30%を補う金額であり貴重な財源であろう。

なお、前年度繰越金、2,500円と特別会計繰金、1,248円の全体に占める割合30%が目に付くが、漁業が生業であるがため税収の見通しが定まらず、不漁などに備え備蓄という性格を持った予算書と考える。

<歳 出>

歳出について、①の教育費、4,935円と②の臨時部・教育費、3,828円、その合計が8,763円で歳出全体の71%を占めている。この内①については明治41年より小学校の修業年限が6年間に延長されたため教員増による人件費の増額、あるいは同39年に開設した古武井小学校の元山・中小屋分教場の児童が急増したため予算増になったものと推測される。また、②の臨時部費の支出は、明治12年11月に日浦小学校の校舎52坪を改築しているのでその費用と思われる。この教育費はあくまでも単年度支出であろう。いずれにしても教育は今も昔も費用のかかるものであり、地方自治体の果たさなければならない最も大きな事業なのである。その他、③の役場費1,897円については役場諸経費・人件費、④の警備費586円については巡査駐在所・消防関係の施設設備でこの2つで歳出全体の約20%を占めている。

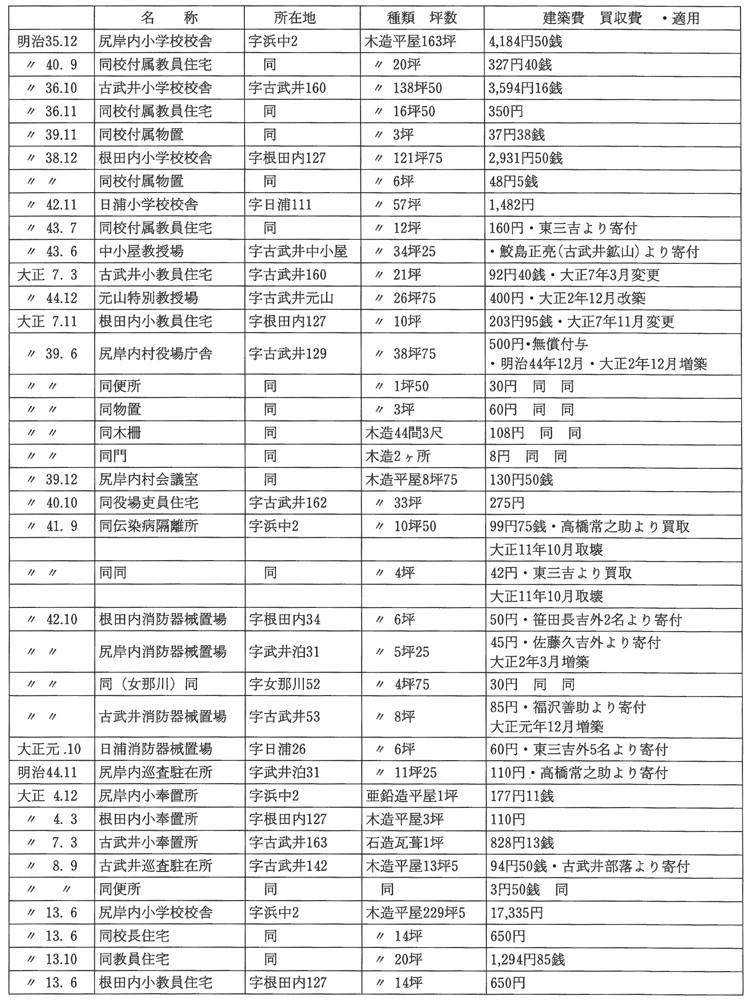

なお、明治36年~大正13年の「尻岸内村財産目録・建物の部」が残されているので、2級町村制施行当時、先出の明治43年尻岸内村仕訳書・歳出の実態を考察する上で参考になるので記載することとする。

『尻岸内村財産目録』<建物の部> ・明治36年~大正13年 町有文書

この財産目録の建築の部では、先にも述べたが、まず、教育関係の校舎及び付属・教員住宅・奉置所の件数・規模や費用が群を抜く。この時期、義務年限が4年から6年に延長され児童数の増加・教員も増員となり、校舎の改築・教室の増築、教員住宅の新築などが相次いだと推測する。なお、この中で特異な建物として奉置所がある。1~3坪の建物の価格が110円から828円で、その規格も亜鉛造平屋、石造瓦葺など他に類を見ない建物である。これは天皇の御真影(写真)と教育勅語謄本を奉置するもので、建物自体が明治憲法下の国家体制の精神的な支柱(これは昭和20年の終戦まで続く)であった。したがって、それぞれの学校では、篤志家などの寄付も仰ぎながら競って立派なものを建てた。古武井小学校の奉置所(石造瓦葺1坪828円13銭)は、大正13年建築の尻岸内小校長住宅(木造平屋14坪650円)よりはるかに高価な建物である。記録にはないが鉱山経営者からの寄付金があったのではないかと想像する。なお、教育勅語は明治23年に発布され、これにより国民道徳の基本を示し日本の教育理念の根源となし、小学校・師範学校の教育課程はこれに基づき改定された。いわゆる修身の時間編集の基底となった。

次に役場庁舎(木造平屋38.75坪、500円)・附属建物(便所・物置・木柵・門、計206円)の一式合計706円である。これらは明治39年6月無償貸与となっているが事実上寄贈されたものと考えられる。役場庁舎は名主事務所、戸長役場時代を通して字武井泊(現在の字豊浦)に所在していた。この戸長役場庁舎が「尻岸内村財産目録」建物の部にある字古武井(現在の字日ノ浜150番地、建物は工藤勘次郎氏の所有で現存している)に移転したのは、明治36年(1903)第11代戸長太田留治の時代である。移転に関わる事項について、当時の尻岸内部落協議会議事録、明治35年11月13日の項に「カネ大、ヤマ十の兄様、役場移転用務を帯びて出函す」とあり、出納簿に「同月十六日、浜田栄助、竹内金太郎の両人“戸長役場移転請願”のため道庁へ陳情す、その旅費として一〇円也を支給する」とある。さらに、町有古文書に「役場移転に付き願書捺印方を村内重立(有志)に求める為め使丁を達し」とあり(役場移転の)署名活動に役場職員を使っている。そうまでして役場を移転した理由は、当時、古武井川上流の豊富な硫黄鉱に(明治34年)山縣勇三郎と(同35年)押野常松が莫大な資本を投入し硫黄鉱山を開き、経営を軌道に乗せていた。古武井川上流・古武井地区への鉱山関係者の流入は全村人口にも匹敵する程に膨れ上がり、鉱山まで馬鉄道が敷かれ新たな商店街も生れ、函館からの定期船も寄港し、この地区が尻岸内村の産業の中心地としての面目を備えるようになった。このような実態から村役場の移転を、という議が起ったのも当然なことであろうが、先に記した明治43年度尻岸内村費仕分書の歳入にみるよう高額納税者の鉱山の要望が強かったように思われる。条件として、役場庁舎の寄付があったと推測する。なお、「戸長役場位置変更に関する請願」は、北海道長官の認めるところとなる。ただ、明治39年の2級町村施行時の財産届出に関して、役場庁舎が私企業からの寄付では不都合があり、無償貸与としたのではないかと推測する。

その他、警備関係、巡査駐在所・消防器械置場などの設備については、部落あるいは篤志家らの寄付が目立つ。これは部落の要請やあるいは次に記す、地区の自治制・組織や活動と関わるように思われる。