第1次世界大戦(1914年6月~1918年11月・大正3~7年)は、明治の末頃から不況に落ち入っていた政府の財政難を一挙に解決した。ヨーロッパの列強が戦争下にあり、アジア市場への支配力が衰えたのに乗じ、戦禍をほとんど受けることのなかった日本の産業界は、アジア市場への進出を果たし莫大な利益を得た。輸出は大戦期間中に、それまでの3倍に伸び、貿易は大幅な輸出超過(大正3年11億円の債務国であったが、同9年には27億円超の債権国)となったのである。

この期間、世界的な船舶不足による海運業・造船業は空前の好況に恵まれ、いわゆる多くの船成金を生み、鉄鋼業では八幡製鉄所の拡張、製鉄所は鉄鉱石の豊富な中国北東部(満洲)へも進出し、化学工業も先進国ドイツからの輸入が途絶えたため、薬品・肥料・染料などの国内生産が活発化、民間会社の設立が相次ぎ、さらには、電力事業も著しい発達を遂げるなど、工業生産額は農業生産額を凌ぐまでになった。

しかし、この大戦景気も底が浅く、空前の好況も資本家を潤し成金を生んだ一方では、物価の高騰(大正3年の物価指数を100とすると、同7年には230となった)で多くの民衆は苦しみ、大正6年、富山県から北海道へ出稼ぎに出ている、漁民の妻たちが起こした哀願運動がきっかけとなり、米騒動が自然発生的に全国に広がる。政府も効果的な対策をとることができず、景気は低迷し、大正8年頃から、生産過剰と輸出不振に陥り倒産する企業が続出、同9年には遂に戦争恐慌が発生する。追討ちを掛けるように、大正12年(1923)に起こった関東大震災は首都圏を焦土と化し日本経済は大打撃を被むり、不況の状況はますます深刻化していく。このような国内の産業・経済状況の中で、郷土はどのような実態にあったろうか。大正4~5年度の資料では、昆布(こんぶ)、烏賊(いか)、鰮(いわし)、鰈(かれい)、鱈(たら)、目抜(めぬき)魚など主要水産物の収獲高も多く、特に大正5年の鰮粕(かす)・鯣(するめ)の生産額は31万円余り、昆布の凡そ4倍、この年の漁業総生産額は556,459円で、漁家(687戸)平均800円余りの水揚げとなっている。ただ、このように当たれば収入の大きい鰮などの網漁は、設備投資もリスクも大きく、資金の乏しい漁家は仕込金融(貸付金と生産物から利子をとる金融システム)に頼らざるを得ない実態にあった。

また、収獲する魚種も多く、鮃(ひらめ)や鰤(ぶり)などの高級魚も相当量水揚げされたが、冷凍施設や加工施設を持つ、函館などの企業に買いたたかれ、利潤を吸収されてしまうのが現状であった。結局は、豊富な魚田を前に控えながら、沿岸漁業の動力化は遅々として進まず、冷凍貯蔵施設や加工場の建設もままならず、やむなく、年間の生活の安定のため出稼ぎをしなければならなかったのが実状である。以下、『大正元年・5年・12年の尻岸内村歳入歳出決算書』から、当時の郷土尻岸内村の財政状況を窺うこととする。

まず、大正1年から12年までの戸数と人口(道立図書館・北海道戸口表)を記す。( )内は*戸数

1年(957) 5,521人 2年(1000) 5,355人

3年(975) 5,409人 4年(948) 5,340人

5年(928) 5,817人 6年(853) 5,500人

7年(844) 5,116人 8年(769) 4,537人

9年(787) 4,728人 10年(769) 5,234人

11年(905) 6,291人 12年(902) 5,541人

大正7年からの人口の減は古武井鉱山の閉山によるもので、同10年からは再び増に転じている。漁家戸数については大正3年で557、5年571、7年611戸である。

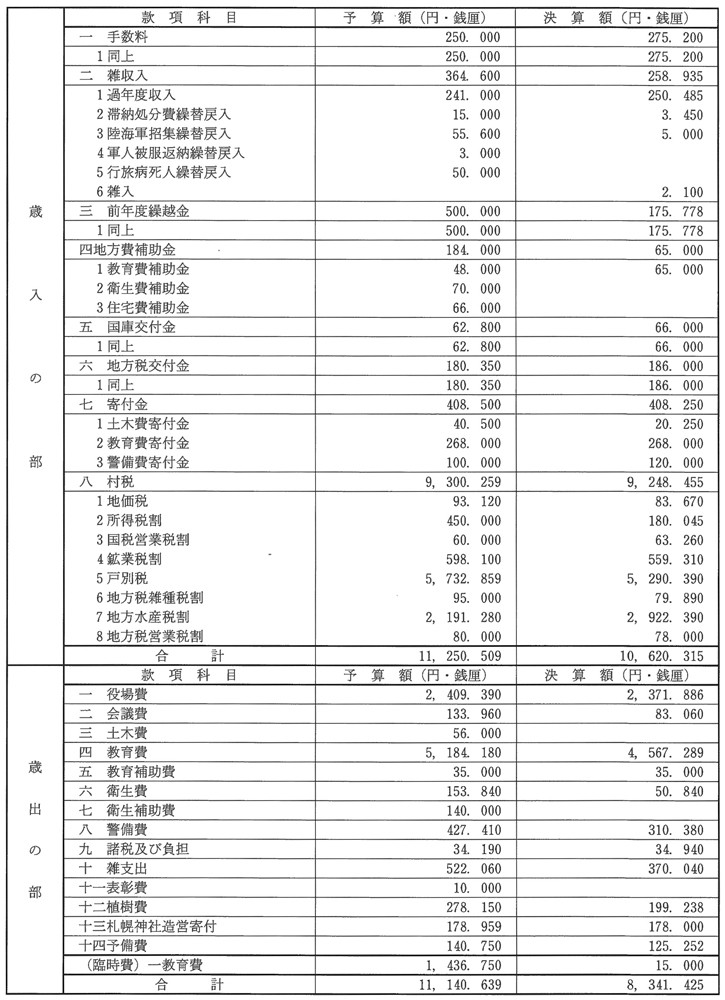

大正1年度・大正5年度 歳入歳出決算表

大正元年度と同5年度を比較してみる。元年の歳入は10,620円余、これに対し5年の歳入は7,739円で前年比2,881円、37%の減である。これは歳入の87%を占める村税、特に戸別税(元年5,290円・5年4,079円)と地方水産税(元年2,922円・5年1,540円)の大幅減によるものであり、大正4年の鰯漁の極端な不漁が主な原因と考えられる。又、鉱山税の235円減も大きい。したがって歳出も元年の8,341円余に対して5年は7,163円、差引き1,178円の歳出削減を余儀なくされているが、教育費には4,889円と元年を上回る予算を付け、役場費の大幅な予算減(元年2,371円・5年1,631円、差引740円)などで凌いでいる。当時の役場は税収が漁模様に左右されたため、予算構成に相当苦慮したものと推察される。

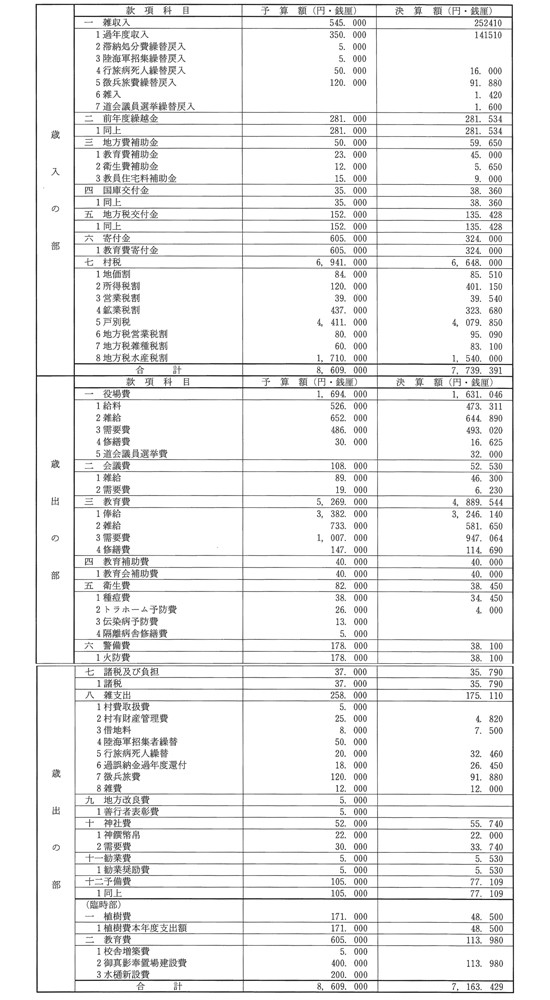

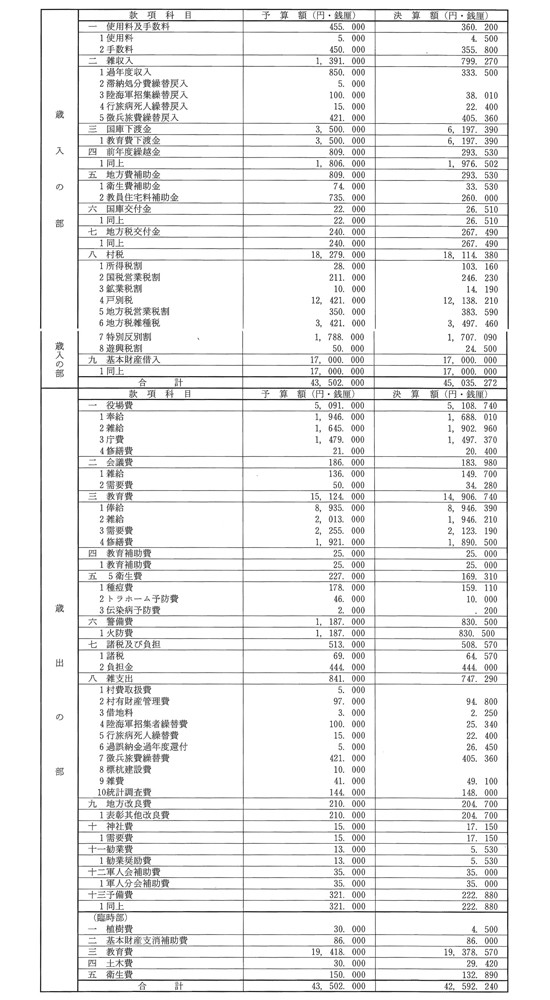

大正12年度 歳入歳出決算表

大正12年の人口は5,541人(戸数902戸)で、元年、5年と殆ど変わらないが、予算規模は大幅に膨れ上がっている。歳入45,035円は元年と比べ4.2倍余、5年との比では何と5.8倍にもなっている。その第1は基本財産の借入17,000円である。これはあくまでも、村の貯金を食いつぶすことであり、純然たる歳入の増は、国庫下渡金(教育費下渡金)6,197円で、最も予算が必要でありながら地方任せの教育費にようやく国の補助がついたのである。また、村税の大きな財源となっている戸別税では、元年5,290円・12年12,138円、2.3倍となり、地方水産税で元年2,191円・12年5,204円(地方雑種と特別反別に税名変更)2.4倍となっている。これは、豊漁に恵まれたことと、古武井鉱山閉山による漁業へUターンがあったことも一因と考えられる。大正6~8年の村沿革誌に拠れば、6年には漁業549戸・日雇(鉱山関係の日雇いが殆どであった)186戸が、鉱山閉山後の8年には、漁業687戸・日雇は0となっており、漁業に戻ったと推察される。

12年の歳入は、基本財産の借入金17,000円を差引きした28,035円が「実質的な歳入」で、大正元年の凡そ2.6倍である。物価の高騰からみれば妥当な数であろう。

歳出をみてみる。42,592円、これは元年の約5倍、5年の5.9倍余りである。最も大きい支出は教育費で、3の教育費と教育補助費14,931円と臨時部の教育費19,378円、合計は34,309円、歳出の80%を占めている。国庫下渡金(教育費補助)6,197円と基本財産借入金(貯金)17,000円を差引いても、尚かつ11,112円、歳出の26%である。この内、臨時部の教育費19,378円は校舎・教員住宅・奉置所(天皇の御写真・勅語を安置)の建設費である。

次に支出の大きなものは役場費5,108円で、元年の約2.2倍、5年の3倍強である。この役場費と教育費の大幅増に共通しているのが人件費(俸給)のアップである。役場費俸給1,688円、教育費俸給8,946円は、5年の473円、3,246円のそれぞれ約3.6倍、約2.8倍ととなっている。因みに、5年と12年の役場吏員(有給)は7名で変わらず、教員は5年16名で12年は2名減の14名である。これは役場吏員や教員の待遇改善と、先にも述べたように、米価が2、3倍に高騰するなど物価高(インフレ)に俸給をスライドさせた結果と考えられる。

村財政が漁業収獲に左右される現実を踏まえ、また、このような経済状況を想定しつつ村の「基本財産」を蓄え、財源不足を補った当時の役場・為政者の努力は評価されよう。

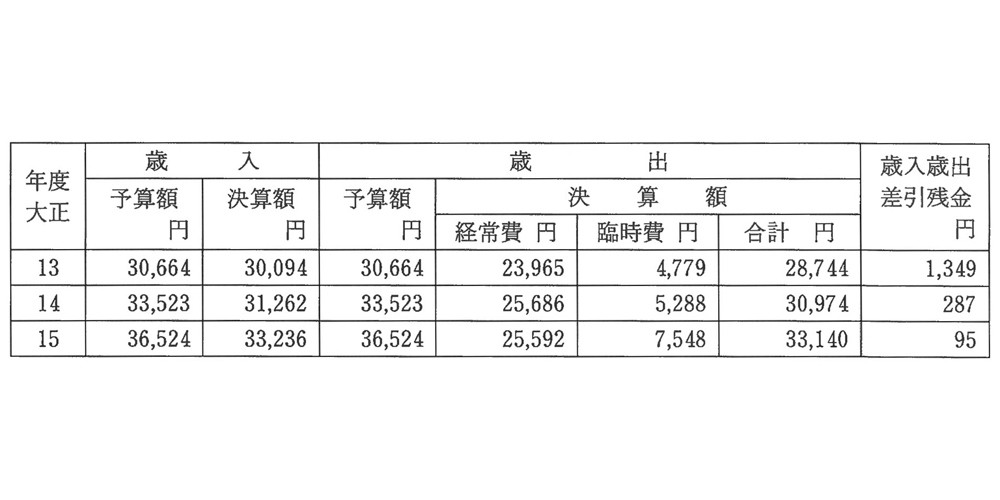

以下13~15年度の歳入・歳出のみであるが、この差引残高から財政の厳しさが窺える。

大正1年度(1912年度)歳入歳出決算表

大正5年度(1916年度)歳入歳出決算表

大正12年度(1923年度)歳入歳出決算表

歳入歳出決算状況(大正13・14・15年度)

税別負担額(大正1~10年度)

以下、大正元年度から10年度までの国・道・村の3税の資料であるが、突出した大正元年を除き2から6年度までは横ばいの額を示している。8年度以降については物価高騰によるものと推察する。なお、1戸平均15~32円の税額が現在に比べて、高いのか安いのか単純には比較はできないが、参考までに、当時の辞令簿にある村吏員・教員の俸給と対比してみる。

大正 3年 尻岸内小学校長 兼訓導 溝江 留吉 16円

〃 古武井小学校 准訓導 尾張 政一 10円

7年 尻岸内村 書記 福成 由蔵 23円

〃 古武井小学校 代用教員 岩佐 政俊 23円

9年 根田内小学校長 兼訓導 丹野 利吉 57円

〃 尻岸内村 収入役 小田桐喜三郎 38円

11年 尻岸内村 村長 武石 胤介 85円

〃 尻岸内村 書記 前田時太郎 32円

当時の平均的給与所得者である小学校教師、役場職員の1月分の給料を税金として納めるということは、漁家にとって、相当な負担であったと思われる。