「尻岸内町史」には、『学校設立前の尻岸内には寺子屋があって、当村初代の戸長吉岡正己が師弟を集めて「読み書き」を教え、また根田内の地蔵庵に児童を集めて谷内嘉門が「読み書き算盤」を教授していた。字豊浦松本由松翁の先代が寺子屋時代に使用したという教本「万家通用文章大全」「和玉五巻」「延寿商売往来大成」「国づくし」などが同家に今なお所蔵されている。』と、「学制発布と子弟教育」の項には書かれている。

また「各小学校の創立とその沿革」の根田内小学校の項には『安政の頃には根田内地蔵庵(豊国寺の前身)の主、堅定和尚が付近の子等を集めて文字を教え、習字の手習いを導いたと伝えられ、また、学制発布となって間もない明治の初期の頃には谷内嘉門がこの地蔵庵で「読み書き算盤」を教授したという。』と、いずれも伝聞に基づく記述がある。

寺子屋の文字通り、僧侶や戸長は村民の中でも最も学識があり、師弟の教育はもちろん村人の相談事まで引き受けていたに相違ない。

指導者として記録されている堅定和尚、吉岡正己戸長、谷内嘉門はいずれも村内に実在した人物ではあるが、ただ谷内嘉門については疑問が残る。

「尻岸内町史」の随所に谷内嘉門の名が記録されている。残されている町有文書の戸籍簿には、「榮太郎改名、嘉門、明治3年(1870年)11月18日生」とあり、尻岸内村に学校が創設された1880年(明治13年)には、10才の子どもである。しかも、長男の嘉肅は1914年に尻岸内村役場職員に任用されており、その履歴書には1890年(明治23年)石川県で出生したことになっている。したがって、嘉門は1890年以降に尻岸内に移住したと思われる。その後、嘉門は1906年(明治39年)の第1回・第2回・第6回の村会議員の選挙に当選し、同時に古武井郵便局長をも兼ねている。

また、1901年(明治34年)に創設された「恵山汽船共同組合」の役員としても名を連ねている。谷内嘉門という名は、他の古い文書や記録にこの人物以外に嘉門という名を見いだす事ができない。職歴等から考察して、相当な学識を備えた人物とは想像されるが、寺子屋の指導に関わったとは考えにくい。

初代戸長である吉岡正己は、1878年(明治11年)から1882年(明治15年)まで在職していたと記録にはある。岩手県の士族の出で残されている文書等から推察するに、当時村勢を十分に把握し、その報告内容や村のあるべき姿を的確にとらえており、自筆の署名も達筆である。それらから相当の学識を備えた人物と推測することができる。

当時、戸長は数ヶ村を併せて兼任しており、吉岡戸長も日浦、古武井、根田内の各村を管轄するなど職務内容や在職期間から、師弟を集めて継続的に指導に当たったとは考えにくいが、余暇に村民に請われて教授にあたったことは間違いなかろう。

また、堅定和尚は1811年(文化8年)に根田内に創建された豊国寺の前身である地蔵庵の第5世「恵譽堅定和尚」であろう。現在、豊国寺に残されている最も古い過去帳の記録主で、達筆な楷書で書かれている。在位の年代は不明であるが、豊国寺の第16世となる蔦龍源和尚の調査による世代録では、第6世「順教和尚」の項の添え書きには、「元治元年(1864年)4月再建成功(文化8年より54年)」とあるので、安政年間には堅定和尚が寺子屋を開いた可能性は十分に考えられる。

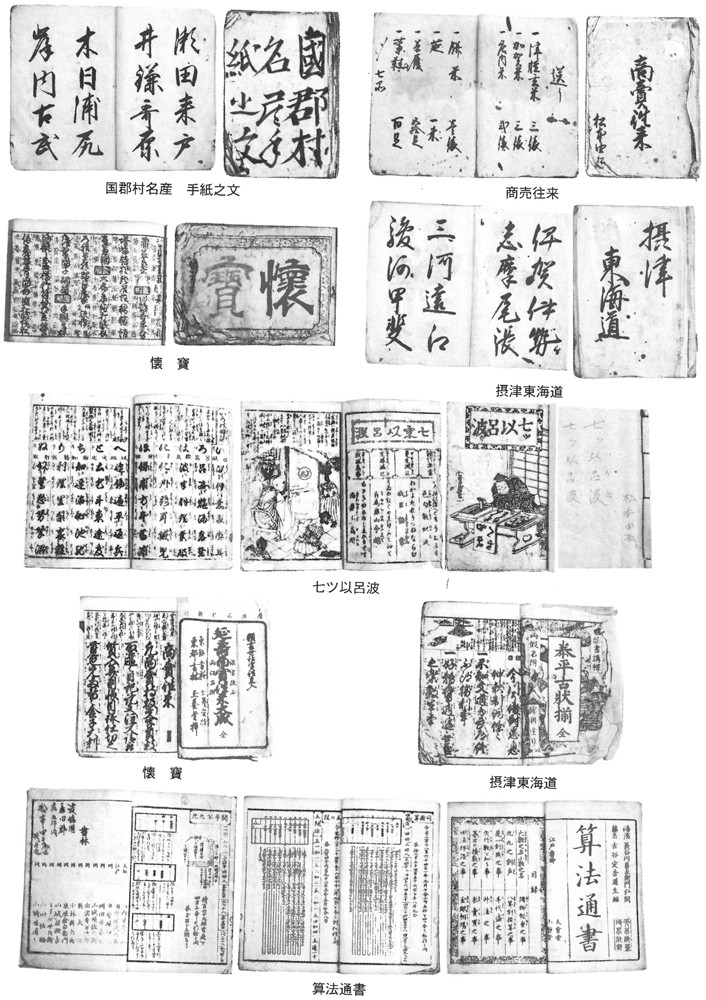

寺子屋で学んだとされる松本由松については、「商売往来」「國郡村名産手紙之文」「摂津東海道」「國尽し」など和綴じの写本や、教科書とも言うべき「頭書講釋 泰平古状揃 全」、手持ちの小型実用辞典である「懷寶」、1866年(慶応2年)発刊の「延壽商賣往来」などが残されている。教本「七ッ以呂波」の裏表紙に「豊浦三十二番地久〆一松本由松」と署名がある。このうち「七ッ以呂波」は「いろは」の文字、すなわち書き方を勉強する読本で、それを手本に手習いをした写本も残されている。寺子屋は手習所とも呼ばれていたように、教育の中心は習字であった。「いろは」や数字などをまず習い覚え次に手本を習うのである。

手本のひとつの「國尽し」は、日本各地を紹介する内容で調子の良い文章で書かれており、読みながら土地の地理や産物を知るのである。「國郡村名産手紙之文」も同様に各地の産物を手紙文で知らせる実用的なものである。

つまり手本を習う事によって文字が上達する事はもちろん、国語から社会科までを自然に学習できるように工夫されている。

前記の教本類はいずれも寺子屋で一般的に使用されたものである。

特に「商売往来」などの往来物は、平安時代より明治初期にかけて広く使用された初歩の教科書というべきものである。「往来」とは、もともと進状・返状といったように、往復一双の手紙をいくつも収録してまとめた教科書である。江戸時代には、「農業往来」「百姓往来」「問屋往来」「呉服往来」など、おびただしい種類の往来物が作られている。

同じ松本家に残されていた教本の中に「唐宋八家讀本」がある。中国の唐・宋時代の8人の著名な古文家の文章を収録した名文集で漢文の読本にもなっており、1878年(明治11年)に川上廣樹によって註點されたものであるが、その奥付に「下伊那郡喬木村冨田 持主 福沢儀衛」と署名がある。下伊那郡は信州長野県であり、この持ち主からどういう経路で松本家に伝わってきたのかは定かでない。

それらの残された資料から松本由松は尻岸内村で1903年(明治36年)頃村総代であった松本福松の四男で、1865年(慶応元年)生まれであろうと思われる。

いずれにせよ同家に残されているこれら数多くの教本類から学校が創建される以前に学ぶ意欲を持った人物が存在していたのは明確であろう。ひたむきに学ぶ意志を持った人物の所には、おのずからこれらの資料や情報が集まるのも事実であるし、それによって知識を得、自己が成長する楽しさや喜びを味わうことができたであろう。それ故に現在まで大事に保存されて来たのだろうと想像できる。

ただ、残されている記録や手がかり等からは、私たちの郷土に学校が開設される以前に存在していたであろう、これら多くの学ぶ意志を持った子どもたちへ、誰がどこでどのように、どの位の規模で学校教育に代わるべき教育活動・機能が行なわれていたのかは、今となっては不明である。

[図]