ここで、明治期の教育制度の変遷について、整理してみることにする。

○明治5年(1872)8月『学制』の制定

この学制以来、全国で学校の設立が始まったことについては先にも述べたが、北海道は特例としてこの学制によらなくてもよいとされた。

したがって開拓使は国の教育令を重視しつつも、北海道の実情を考慮し独自の法令を出し、教育機関を少しずつ整備していった。まず、明治6年(1873)9月、開拓使は各郡に「教育所」の設置を奨励した。これにより各地に正規によらない教育所が設立した。しかし、明治10年、この教育所の名称を「学校」と改称するようになって、正規(公立)の学校と区別がつかなくなった。このようなことから、開拓使は公立の簡易小学校開設のための教則を考慮するにいたる。

・明治11年(1878)1月『村落小学教則』

函館支庁は、明治11年1月『学制』のなかの条文に「村落小学ハ僻遠ノ村落農民ノミアリテ、教化素(もと)ヨリ開ケザルノ地ニ於イテ、其教則ヲ少シク省略シテ教エルモノナリ」とある。開拓使はこれをうけ、明治11年(1878)1月、『村落小学教則』を公布した。この簡易な教則により函館支庁管内の各村に小学校教育が実施されるにいたった。

近隣では森町の森小学校・尾白内小学校などがこの教則により開校されたとある。

○明治12年(1879年)『学制』廃止、新たに『教育令』を制定

「小学校は普通の教育を児童にさずくる所」とした。この教育令は、以下に述べるように度々改正されたが、小学校の性格そのものは以後ほとんど変わらなかった。

・明治13年(1880)1月『変則小学教則』

明治13年1月、函館支庁は前年(明治12年)の教育令により、村落小学教則を廃止『変則小学教則』を公布、3月より実施した。尻岸内・古武井・根田内の3学校はこの教則により創立された。なお、この教則も簡易な課程であった。

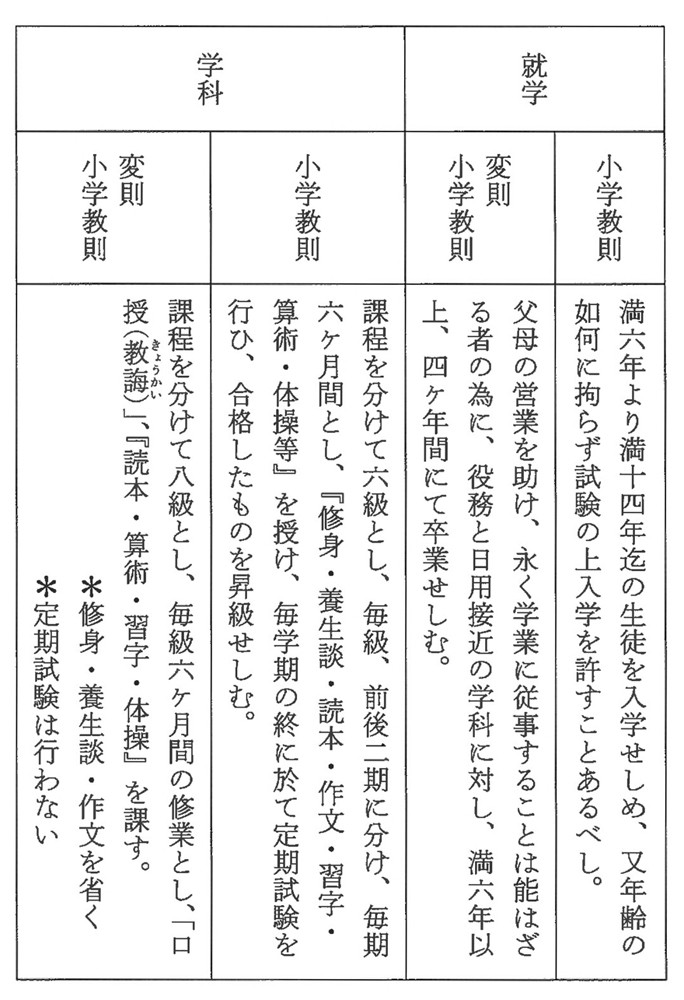

以下に、変則小学校教則と、その基になる「小学教則」の概略を併記することとする。

[表]

『教員心得書』

この改正に併せて次のような教員心得書が出されている。

教員タルモノ常ニ身ヲ以ッテ之ニ率先シ深ク流弊ノ在所ヲ察シ、日用卑近ノ事ヲ忽ニセズ、懇篤指導シテ其高尚ニ馳ルノ弊ヲ抑ヘ、其衣服飲食ノ末ニ至ル迄努メテ華美ニ流ルヲ戒メ、平素筋骨ノ労働ヲ厭ハザラシメ、以テ実用有益ノ材ヲ養成シ、今般改定ノ趣旨ヲ拡充シテ、将来ノ好結果ヲ得ン事ヲ切ニ教育ニ希望スル所ナリ

これは、変則小学校教則を適用し開校する学校の教育水準の低下を懸念し、この学校に勤務する教員へ、教育と職務の重要性を認識させる国の強いメッセージであると理解する。

10月の『変則小学教則』修正布達

小学教則及び変則小学教則履行の儀本年三月第三十四号相達候処、自今函館、福山江差市街公立学校を除くの外は総て変則小学教則実施可致更に相達候事

明治十三年十月十四日

函館支庁 開拓大書記官 時 任 為 基

これにより、函館・福山(松前)・江差の公立学校以外、函館支庁管内(渡島・檜山・後志の一部)の小学校はすべて変則小学校教則施行となったのである。つまり公立小学校に教育水準の差が生じたわけである。

・明治16年(1883)3月 『函館県小学校教則』

明治13年12月、教育令が改正され(改正教育令という)、同14年5月、『小学校教則綱領』が布達された。北海道は開拓使から3県に移行する時期であったので、札幌・函館・根室の3県は、この綱領にもとづいて規程をつくることになり、函館県は明治16年3月に『函館県小学校教則』を定めた。この教則により、明治13年の『変則小学教則』は廃止となった。新しい小学校教則『函館県小学教則』は『初等科・中等科・高等科』の3つに分かれ初等・中等科は各6級で毎級6カ月の「3カ年」修業(計6カ年修業)、高等科は4級で毎級6カ月の「2カ年」修業となった。また、授業時間は「1日5時間」で、初等科の科目は「修身・読書・習字・算術・体操」の5科目であった。函館県管内はすべてこの教則によって実施されることになったが、殆どの学校は初等科のみで、中等科さらに高等科まで併置する学校は極めて少なかった。なお、この教則施行から公立○○小学校と改称され、はじめて「小学校」の名称が付けられるようになった。

・明治20年(1887)4月 『小学簡易科教則』

明治19年4月10日の『小学校令(勅令第14号)』が公布された。この条文に「小学校を尋常小学校四年・高等小学校四年の二段階として、内、尋常小学校四年を義務化とする」とある(先に述べたが日浦小学校の創立はこの小学校令によるもの)。

この年の1月、3県から北海道庁に移行、道庁はこの小学校令にもとづき、明治20年4月『小学簡易科教則』を公布した。この教則によって『小学簡易科は修業年限三カ年、一日の授業三時間、科目は読書・作文・習字・算術、ほかに実業演習』となり、また、卒業後に『温習科』の設置が認められた。これは既習学習の復習と補修を目的として、6カ月以上12カ月以内の期限というものであった。この教則は、全国的にみれば相当水準の低い教育課程だったにもかかわらず、全道の10校以外すべての小学校が簡易科課程を取り入れるという徹底したものであった。しかし、地方によっては教育の水準に不満を訴えたため、明治22年8月には、教則を改定して、1日の授業時間を3時間から5時間まで延長でき、科目も『修身・体操』を加えることができるようになった。

・明治28年(1895)3月 『小学校教則』の改正「尋常小学校に」

明治23年10月小学校令が改正された。この法令は北海道は適用外であったが、北海道庁は明治28年3月『小学校教則』を公布して、従来の『小学簡易科教則』を廃止した。

この教則によって、従来の小学校は『尋常小学校』と改称、第1類・第2類に分けられ「第一類は修業年限三ケ年または四ケ年」「第二類は修業年限二ケ年または三ケ年」となり、高等科も2カ年、3カ年、4カ年のいずれかとなったのである。

尻岸内村の日浦・尻岸内・根田内各小学校はいずれも「日浦・尻岸内・根田内尋常小学校」(修業年限3カ年)と改称された。

・明治33年(1900)8月 『小学校教則』2回目の改正「義務教育四カ年に」

明治23年10月に改正された「小学校令」では、尋常科の修業年限は3カ年または4カ年であったが、33年8月再び改正された「小学校令」では『義務教育四カ年が確立』された。しかし、尻岸内村では、日浦尋常小学校が明治29年5月1日より、尻岸内尋常小学校では同32年11月より、それぞれ修業年限4カ年を実施している。根田内については不明である。なお、明治31,2年、管内の多くの学校で尋常科4カ年が実施されている。これが、北海道のどのような法令によるものなのかは確認できていない。

・明治42年(1909)3月20日 『小学科教則』3回目の改正「義務教育完全6カ年に」

明治40年3月「小学校令」が三たび改正され『義務教育年限六カ年』に延長、高等科は2カ年または3カ年となった。この法令は翌41年4月1日全国一斉(北海道も)施行41年度5年生・42年度になって6年生が誕生、ここで完全な6年制が実施された。

明治41年4月1日、尻岸内村の日浦・尻岸内・古武井(明治23年12月根田内小に併合、同36年11月14日分離独立)・根田内の4校も義務教育年限6カ年を施行する。なお、古武井小学校の沿革誌には「四カ年の修業年限が六カ年に延長され、水産補修学校(後述)の児童を尋常五年に収容」と記されている。また、同校沿革誌の43年4月の項には「児童が次第に増えたため(二一五名)一・二年を二部授業として四学級編成とした」と記されており、6年制実施に伴う教室不足等、学校経営上の問題が生じてきたことが窺える。

この義務教育6年制によって必修教科も増えた。

尋常科は『修身・国語・算術・日本歴史・地理・理科・図画・唱歌・体操』の9教科に選択として「裁縫」「手工」をおくことができた。高等科は『修身・国語・算術・日本歴史・地理・理科・図画・唱歌・体操』で、女子には「裁縫」をおくことができ、このほか「英語・手工・農業・商業」を加えることもできた。

明治5年の学制から35年以上にわたり、教育令は、その骨子を列記したように、朝令暮改ともいえる改正に次ぐ改正の繰り返しであった。欧米の教育制度を志向しての試行錯誤の結果であろう。そして、この明治40年の「小学校令」の改正、義務教育の6年制実施で制度上、わが国の義務教育の基礎づくりが、ようやくできあがったといえよう。

以降、この骨格は昭和16年3月の『国民学校令』まで34年間踏襲される。

『国民学校令』の内容については第7節の戦時下の学校の項で述べることとする。