氏 子 旧日浦村・字日浦全域を主に120戸

祭 神 稲荷神社の主神は倉稲魂神(ウカノミタマノカミ)。稲荷は「稲生り」の意味で、五穀、すなわちすべての穀物・食物と桑の葉を司る神といわれている。その起源は弘法大師(資料2 仏教諸宗派・真言宗参照)が東寺の鎮守として稲荷明神を安置したことにあるとされ、総本山は京都の伏見稲荷神社である。京都では平安時代以降、朝廷と民間の尊崇を受け盛んに信仰された。一方、地方では田の神(農業の守護神)として勧請され、近世以降は一家の繁栄を祈って、家業の守り神として祀ることが流行した。

この田の神信仰から狐を神の使者という俗信が生まれ、野狐信仰と結び付いたものも古くからある。この狐信仰は明治政府の神仏分離令により統制された。日浦の稲荷社においても、明治5年の菊池重賢の調査(第1節、5、(2)壬申八月巡回御用神社調参照)で「木像・男躰白狐ニ乗曖昧物可廃」とあり、キツネの木像は廃棄されている。

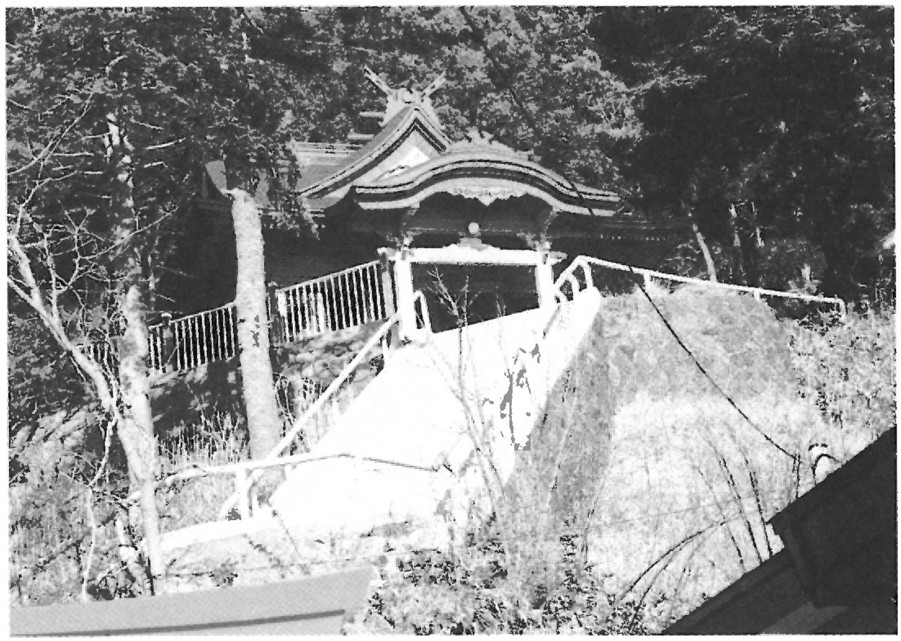

沿革 稲荷神社の社記によれば、創立年代は第116代桃園天皇の御世、宝暦3年 (1753)3月。前出の借用証文から本格的な拝殿の造営は文政9(1826)年の頃。明治9年(1876)神社規則の改正により無格社となる。昭和2年(1927)改築出願、同3年落成する。昭和8年(1933)岩船峰次郎氏の寄贈により修営、現在に至る。

昭和21年(1946)宗教法人令による手続きを経て、同26年(1951)法人格となり現在に至る。

本論、第1節の3(借用証文に記されている日浦神社の建立)に記したが、この稲荷神社は文政9年(1826)の頃、村人4名(全戸数)の連名で箱館の豪商〓高田屋(嘉兵衛)より3両の借金をして、当時としては本格的な拝殿を造営したと推察される。当時の祭神は「弁天様・稲荷様」と、その証文に記されている。借金をしてまで本格的な神社造営にこだわった、当時の漁師たちの信仰心は現在に続く。現存の稲荷神社は、氏子戸数の少ない小さな村(字)の鎮守ににもかかわらず風格があり、神社建築としての美しさはひときわ目を引く。社殿の改築に日浦出身の函館の呉服商〓岩船峰次郎氏が金1万円を寄贈したと、昭和8年(1933)11月4日の新聞に報道されている(尻岸内町史)。村人の神社信仰・強い郷土愛の話として後世に伝えられている。

主な事業 例祭7月10日、祈年祭2月20日、新嘗祭11月26日、元旦祭1月1日、月並祭(命日祭)毎月10日。

<歴代宮司>

荒木房雄 昭和21年7月16日~平成16年

現在 日浦稲荷神社 宮司

安田義一 昭和14年11月30日~昭和21年7月16日

現在 日浦稲荷神社 社掌 7ケ年

渡邉幸雄 昭和13年9月10日~昭和14年11月30日

現在 日浦稲荷神社 社掌 1ケ年

荒木誠三 大正4年10月12日~昭和13年9月10日

現在 日浦稲荷神社 社掌 24ケ年

荒木祐七 明治41年6月27日~大正4年10月12日

現在 日浦稲荷神社 社掌 8ケ年

渡邉房松 明治31年5月4日~明治42年9月15日

現在 日浦稲荷神社 社掌 11ケ年

稲荷神社(日浦)