場所によっては一メートル以上の砂丘が形成されており、砂丘の上面では確実に近世(一六世紀末から一七世紀初頭)の遺構や遺物が認められ、さらに十三湖側から前潟付近までの広い範囲で、砂丘の下面に中世の遺構面が確認できる。これらの成果から、砂丘の形成時期が一五世紀末から一六世紀であることがわかってきた。

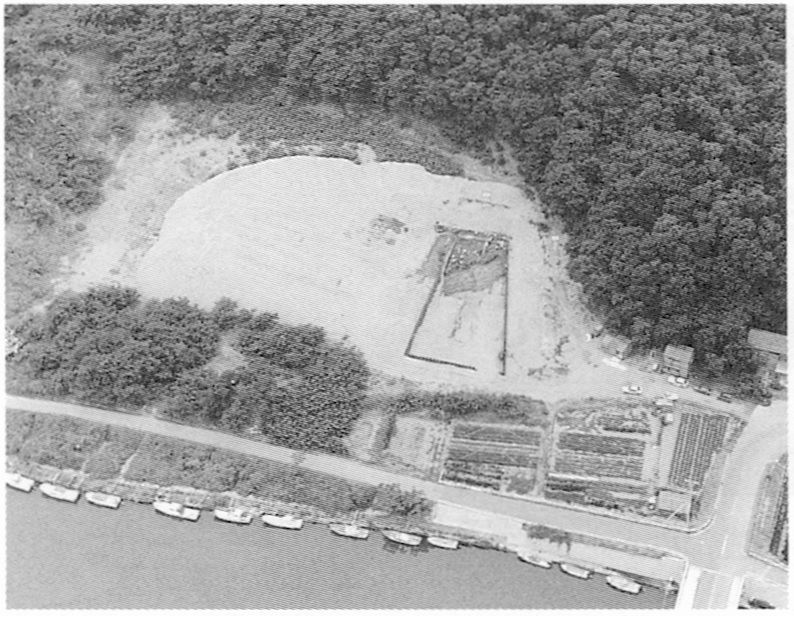

つまり、中世における湊機能の消滅の原因は政治的・社会的な要因だけでなく、砂丘地の形成という自然的要因によってその機能や集落の維持ができなくなったのではないかと想定される。類似した現象は、日本海沿岸の湊機能をもった遺跡にも認められ、普正寺(ふしょうじ)遺跡(金沢市・写真169)後城(うしろじょう)遺跡(秋田市)なども一五世紀末から一六世紀の遺物がほとんど見られず、砂丘によって遺跡が覆われている。

写真169 普正寺遺跡

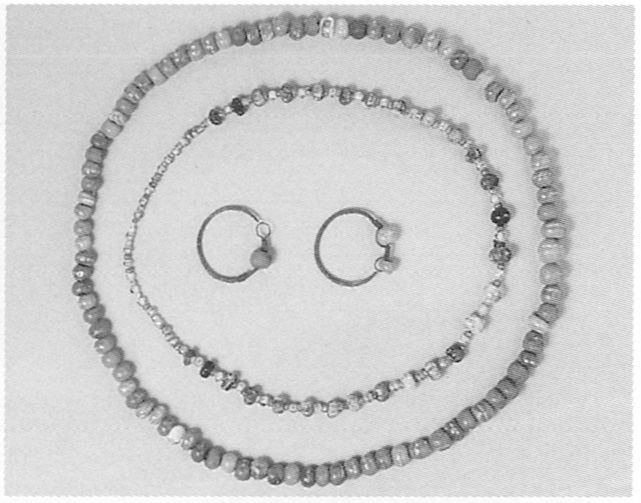

とくに、近年の調査で十三湊と関係が深いとされる北海道余市(よいち)町の大川(おおかわ)遺跡(写真170)に関しても一五世紀までの遺物が存在するのに一六世紀の指標は極端に少なくなる。このような発掘調査の事例を参考にすると、日本海沿岸部は一五世紀末から一六世紀代という時期には、寒冷化等による自然現象の変化によって湊機能が一時的に不適合となったことも考えておかなければならないだろう。いずれにしても、今後の発掘調査によって具体的な十三湊盛衰の姿を発見できるものと思われる。

写真170 大川遺跡出土の耳飾り・首飾り