【所在】大谷派

本願寺別院は櫛屋町東四丁三番地にあつて

羅漢院とも稱した。

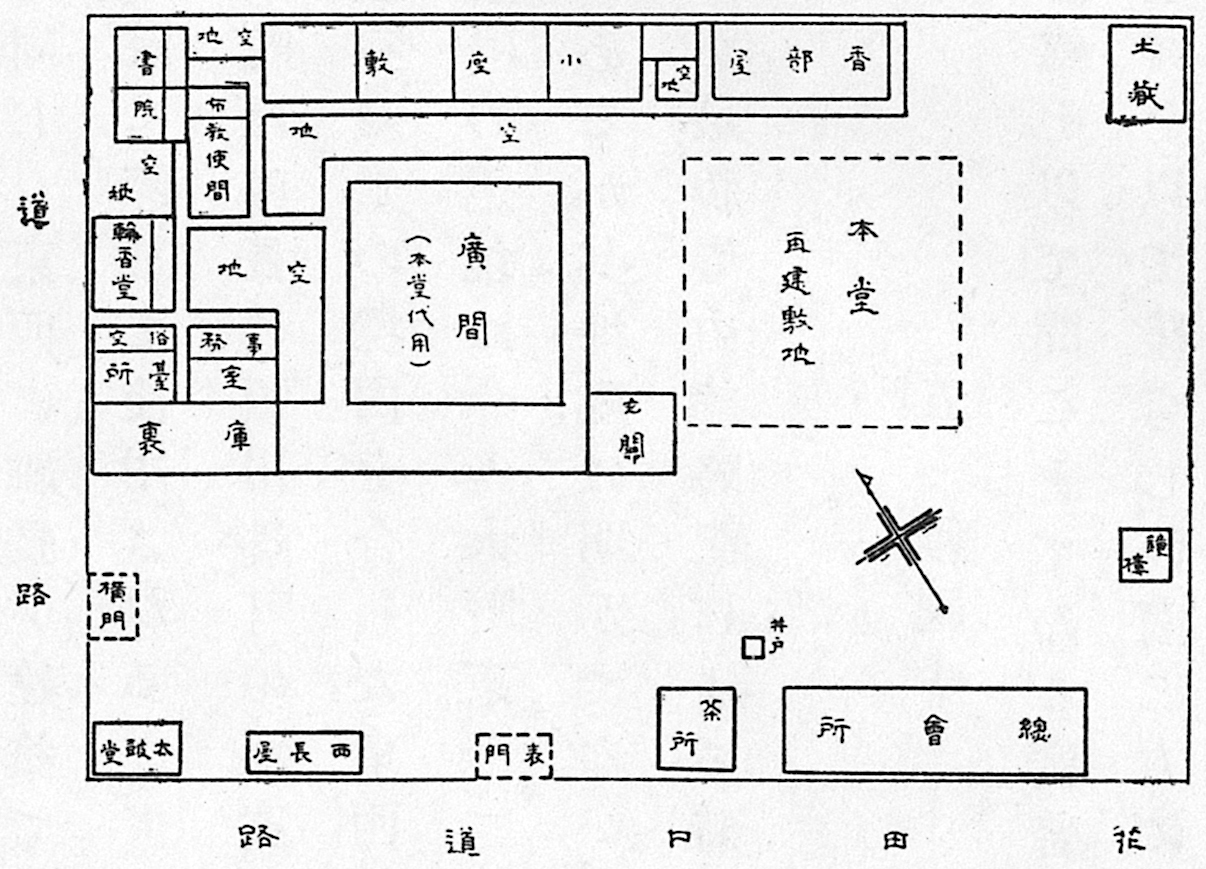

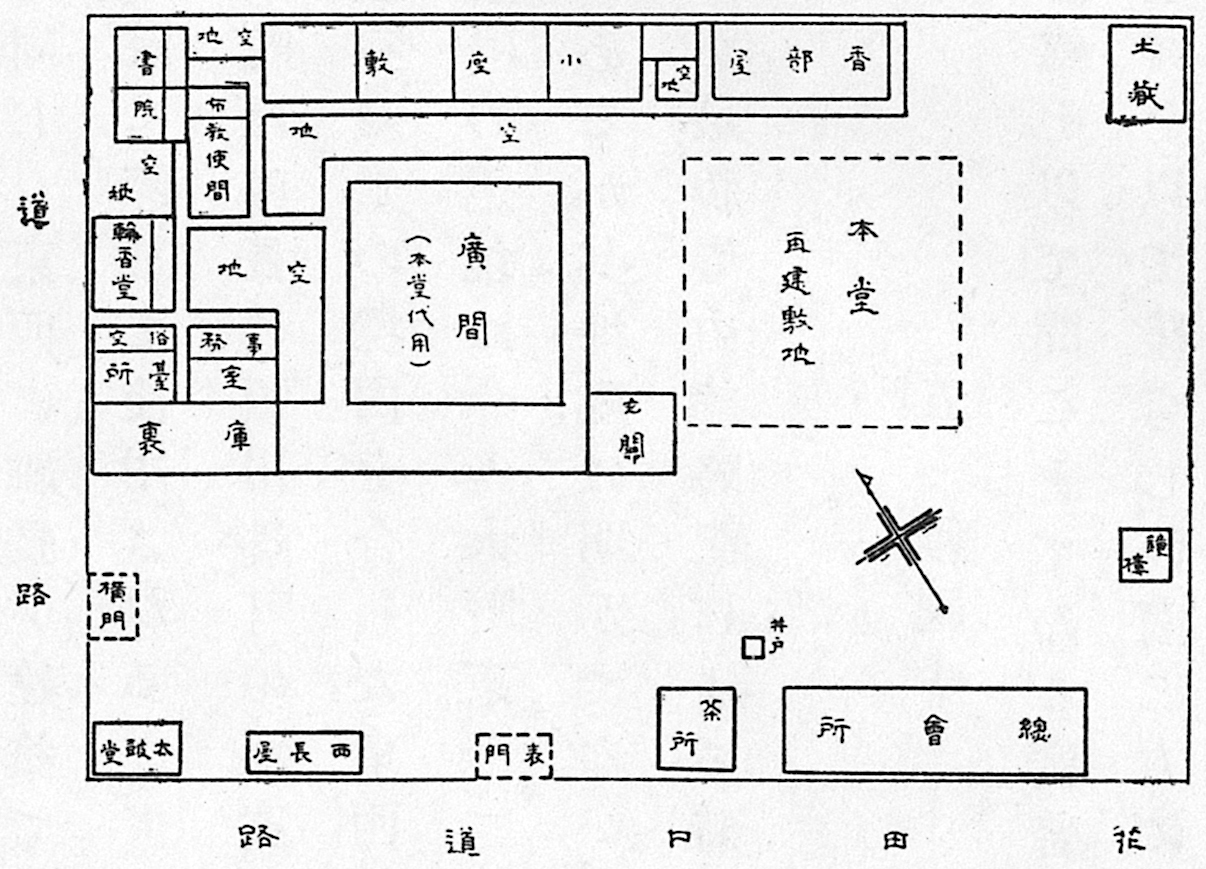

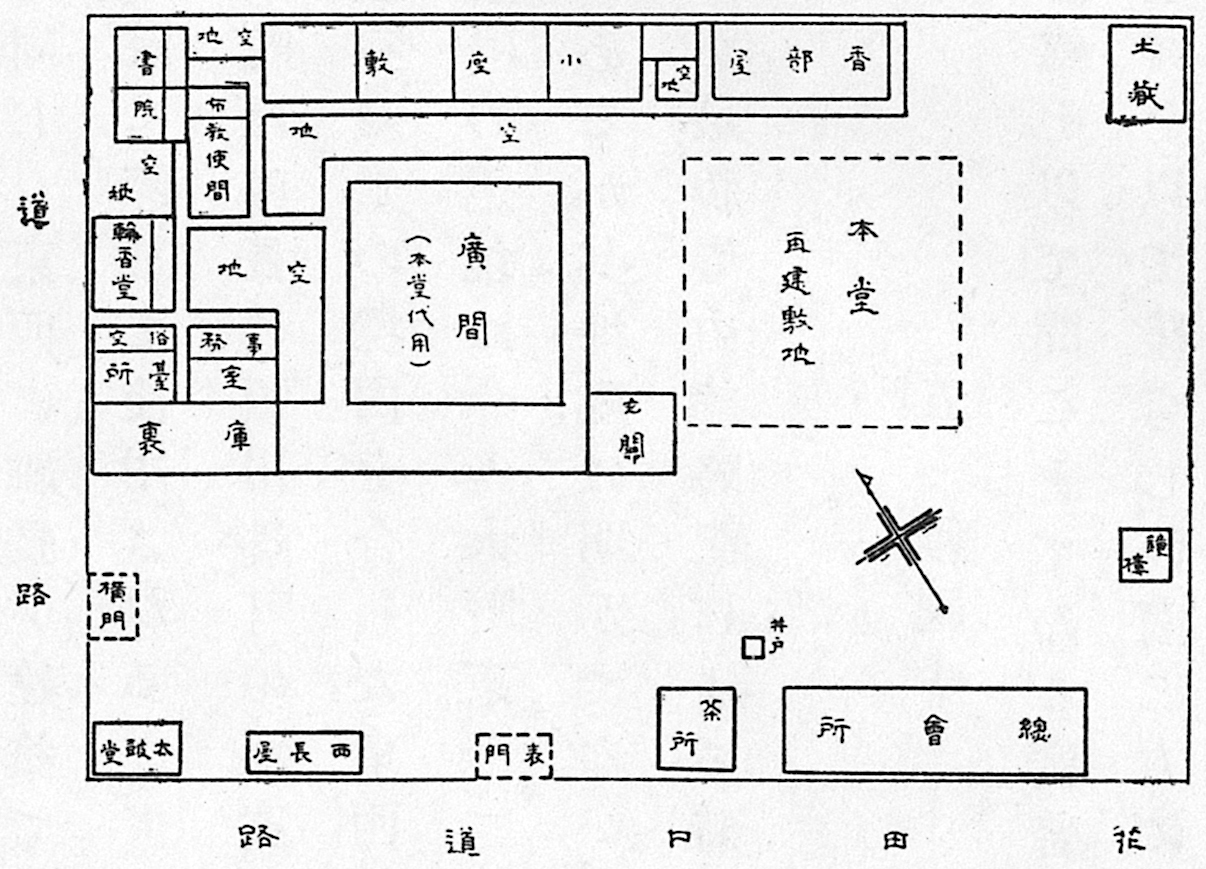

南御坊として知られてゐる。周圍に土塀を繞らし、【境域】西南二方に門を附し南を表とし、東西四十三間、南北三十三間、總坪數千四百二十七坪の境域である。【表門】表門(南門)は桁行五間二

尺六寸二分、梁行二間一

尺二寸、優雅な彫刻を施した檜皮葺唐門である。門内正面には廣座敷(一名大座敷)があり、左右に茶所、二十八日講中集所(西長屋)がある。茶所は表門の右卽ち東側にあつて參詣者に便し、【

總會所】東隣に

總會所がある。其東北に二間四方の鐘樓があり、傍ら一帶に矢來を廻してゐるのは大正五年に燒失した本堂の再建敷地である。【廣間】西隣は廣間で、其南東の端に檜皮葺唐破風の表玄關がある。廣間は廣座敷とも云ひ、瓦葺南面の桁行十三間、梁行十六間三

尺九寸を有し、表門正面に當る所に楷段がある。廣座敷の西方は庫裏で、西南に門番所及び橫門がある。橫門は瓦葺四足門、【太鼓堂】其東南に太鼓堂がある。時太鼓を置き、北面して建ち桁行四間二

尺一寸、梁行四間四

尺八寸を有する層樓建築である。堂の東は前記二十八日講中集所で其北方は前記庫裏の入口となり、諸堂内部へは之より入るのである。庫裏に上つて東すれば廣間となる。【廣間の内部】廣間内部は本堂代りに使用せられ、本尊阿彌陀如來を安置してゐる。【小座敷】廣間西側の緣傳ひに北へ進めば坪の内を中にして廣間に對して小座敷があり、【香部屋】更に東にある香部屋は僧衆の溜場所で、小座敷と同じく東西に細長い建築である。【書院】又小座敷西方の御殿は書院と云ひ、法主來院に際して使用される。

第百十七圖版 大谷派本願寺堺別院見取圖

別院は慶長の頃川端町の深廣寺にあつたが、後間もなく北庄

極樂寺境内及び虛空藏堂の境内を合した東西十間南北十五間の地を購入して經營された。【創建地】川端町の遺址は今の大町東一、二丁卽ち字山之口筋より

開口神社南門筋迄の間であるが、其地點は明かでない。又北庄に建てられた別院の位置も不明であるが、

最勝寺由緖略記による時は略々現在の寺域附近であつたと解すべきである。