札幌市内では、壮年男子の多くが出征し、女性と老人と子どもばかりが残されていた。この年三月に道庁立札幌第一中学校を卒業して北海道帝国大学予科工類に入学した河崎和夫(昭2生まれ)の場合は、援農に行って札幌に帰ってすぐに終戦を迎えた。入学したものの勉強そっちのけで江部乙村(現滝川市)に行かされ、八月十一日札幌に帰ったところ、実家は疎開準備の真っ只中であった。十四日もその準備に追われ、翌十五日正午重大な放送がある旨を知った。八月十五日の日記には、「朝七時、正午から天皇陛下が大詔を読ませ給う旨告ぐ。真に重大な事態に立ち至れり。正午白石の祖母さんも来たり。耳を澄まして聴取すれば玉音ろうろうと三国宣言に応ずる旨告ぐ。無念!無条件降伏。疎開中止。阿南陸相自刃(十四日)。鈴木内閣総辞職」(昭和20年の記録 さっぽろ文庫14 昭55)の記述が見られる。

敗戦の日についての証言や個人の日記などに記されたように、札幌市民もこの日を境に、敗戦を「無念」と感じ、「戦争が終わった」喜びをかみしめた。やがて、張りつめた緊張がゆるむと同時に一時虚脱状態に陥った。だが、何がなんでも生きていかねばならず、不安が交錯するなかで戦後が始まったのである。

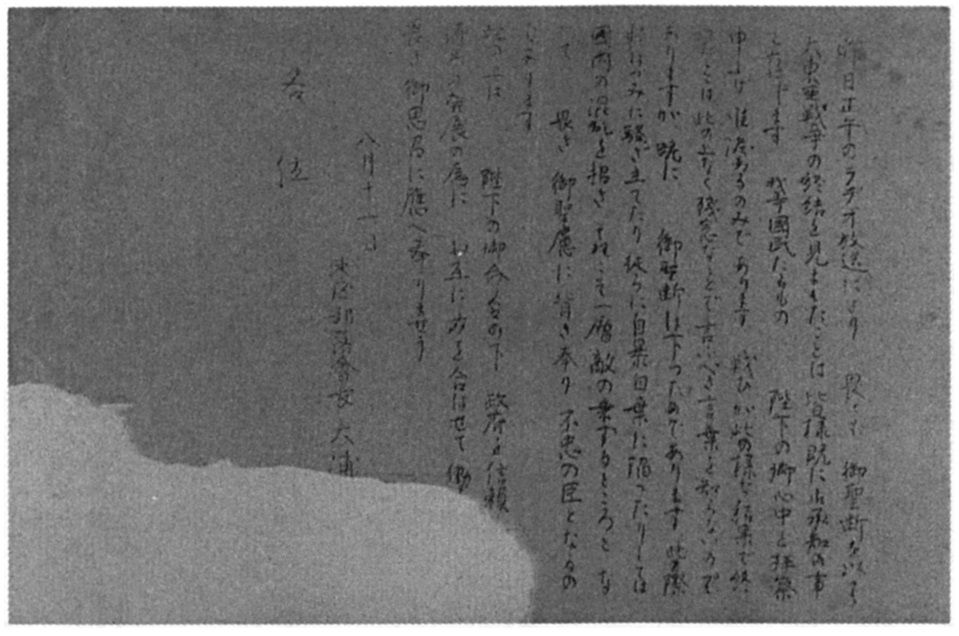

しかし、戦争が終わっても戦時下の非常体制がすぐに解けたわけではなかった。白石村東区部落会では敗戦の翌日、部落会長が「戦ひが此の様な結果で終わったことは此の上なく残念なことで言うべき言葉を知らないのでありますが(中略)此の際軽はづみに騒ぎ立てたり徒らに自暴自棄に陥ったりしては国内の混乱を招き(中略)御聖慮に背き奉り不忠の臣となるのであります(後略)」(写真1)(白石村厚別東区部落会回覧 文資蔵)と、秩序維持と混乱を避けるための文書を各家庭に配布して自重を呼びかけた。

写真-1 白石村厚別東区部落会回覧

八月二十一日の『北海道新聞』(以下『道新』と略)では、国民義勇隊の解体について、水島久子(ヒサ)義勇隊女子幕僚が「最下部の隣組だけでも結構です。敗戦の事実からみな妙に淋しく心細がつてをりますのでそんな時にも互ひに慰め助け合ふ隣組はこれからもつともつと強くならなければならないでせう」と述べ、女性の使命が重要となることを説いている。北大名誉教授の高岡熊雄も同日の同新聞で、食の安定のためにも、隣保組織の強化の必要性を説いた。市民は、「生きるために」拠り所を隣組に求めるしかなかったのである。