冒険の時代 ~天文学と航海の歴史~

天文学は人類の歴史とともに発達した最も古い学問のひとつです。

夜空に輝く星たちは、まだ地図や磁気コンパスが存在しなかった古い時代から、旅の道標として、とりわけ目標物のない大海原で船の位置を知るために大切な役割を担ってきました。

15世紀大航海時代になると、天文観測技術のめざましい進歩によって、ヨーロッパの人々は世界各地へと活動の舞台を広げ、多くの航海記・紀行・探検記を記しました。

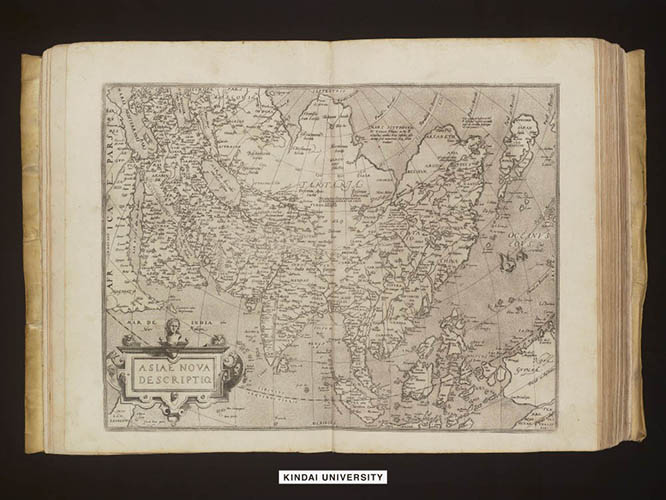

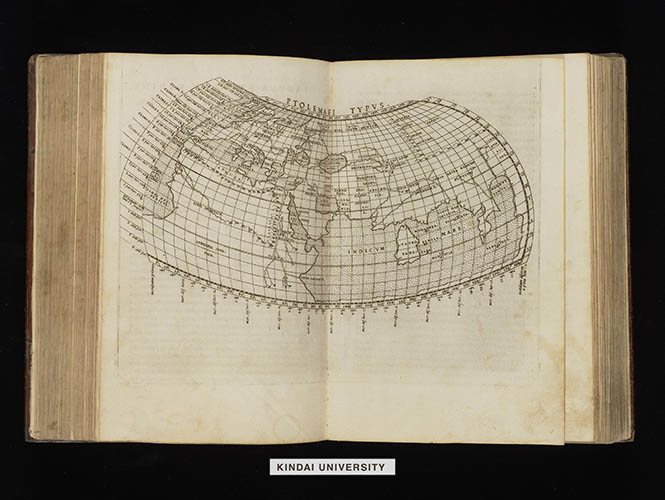

プトレマイオス『地理学』

2世紀前半に活躍したギリシアの天文学者であり地理学者でもあったプトレマイオスの地理書は、活版印刷術が発明された15世紀後半以降、新図を加えながら多数の版が刊行され、ヨーロッパ各地で広く普及しました。

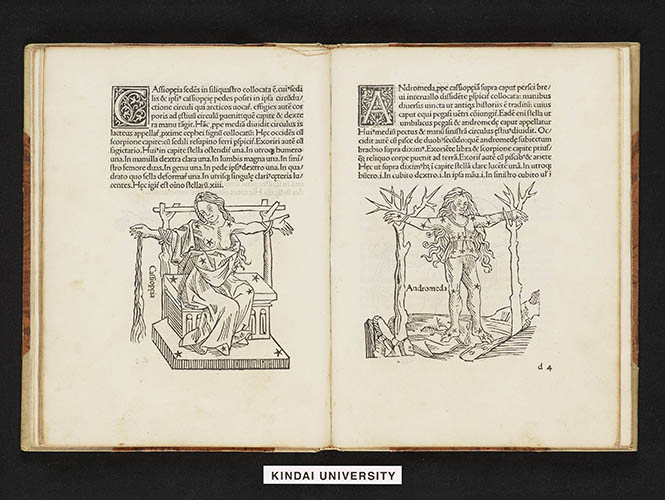

ヒュギヌス『天文詩集』

ヒュギヌスは紀元前後にローマで活躍した作家。アウグストゥス帝の奴隷としてローマに連れてこられましたが、学識の高い人物で、やがて奴隷の身分から解放され、パラティウム図書館長に任命されました。

本書は、古代ギリシアのエラトステネス系統に属する天文学についての諸理論と、それぞれの星座をめぐる神話と伝説が語られており、十二宮など天体図を描いた47枚の木版画も見応えがあります。ラトドルト社が初版(1482年)で製作依頼した木版画の星座の位置は、本書でヒュギヌスが説明したものや実際の星座の位置とは違っているものの、その後の多くの版の星座図の原型として利用されました。

エラトステネスは地球の大きさ(全周)を初めて測定し地球が球体であると科学的に見出した人物で、約46,000km(実際の値は40,000km)という当時の精度としては驚異的な値を示しました。

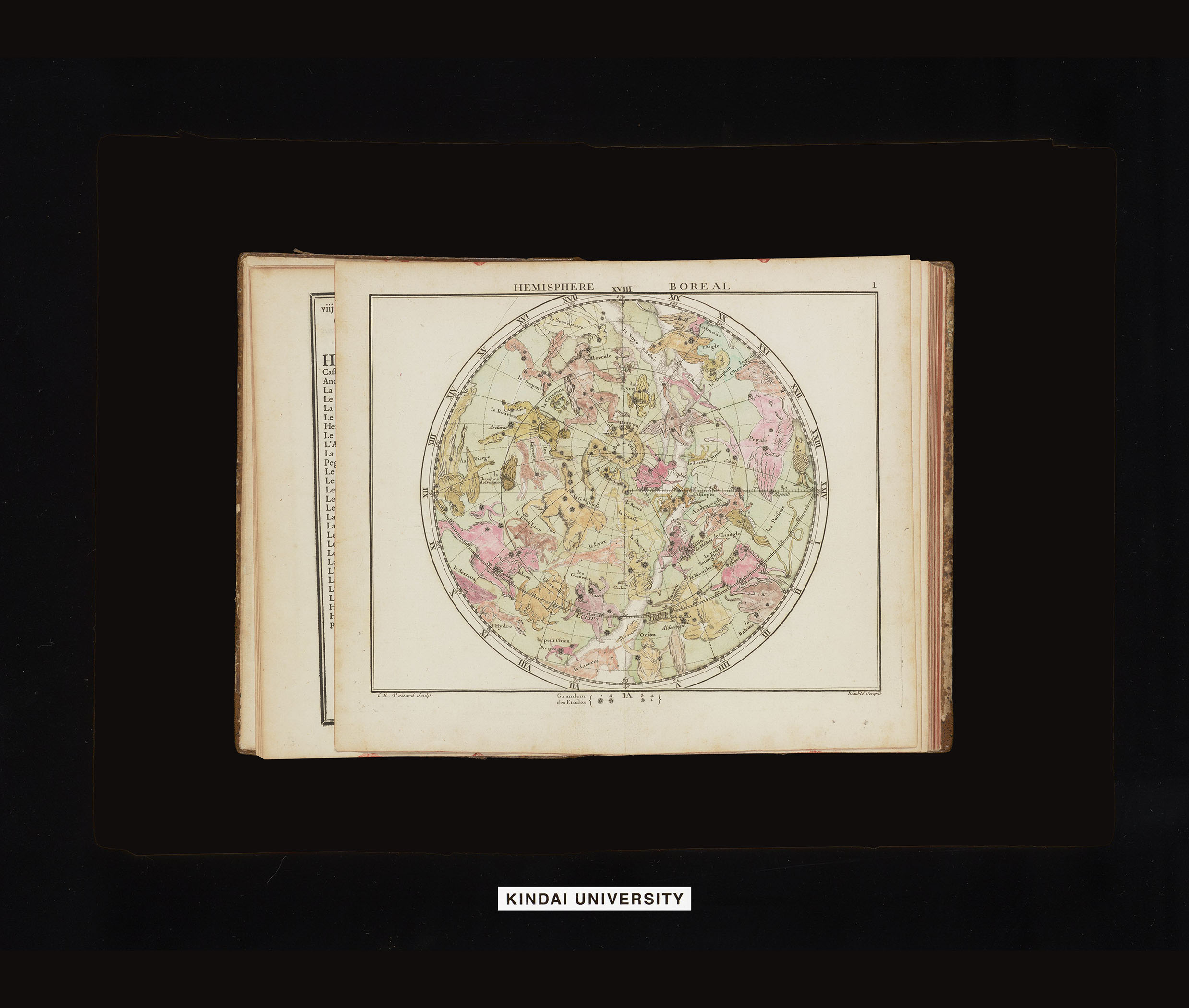

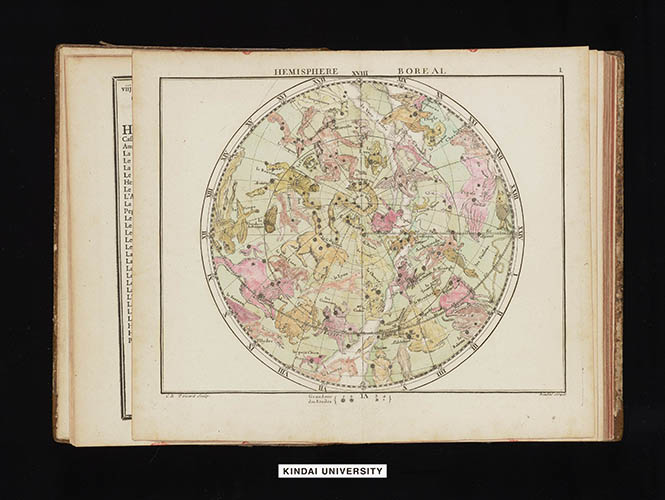

『フラムスティード天球図譜』パリ版第2版

フラムスティードは、イギリスの天文学者で初代王室天文官兼グリニッジ天文台長。1674年チャールズ2世に建議してグリニッジ天文台を創設しました。

本書は、著者の同天文台での約40年にわたる観測に基づく精密な恒星目録です。従来の恒星表の精度は1分角の程度でしたが、この恒星表の精度は10秒角であり約3000個の恒星を含んでいます。のちに航海歴表に採用されて天文航法の発達に貢献し、以後の精密恒星目録の模範となりました。

全天にギリシア神話に基づく絵図が配されたこの美しい天球図譜は当時のイギリス国民の教養書であり、また遠洋航海士の慰めともなりました。本書に付加した『恒星表』で採用された恒星命名法(バイヤー記号およびフラムスティード数字)は現在も用いられています。

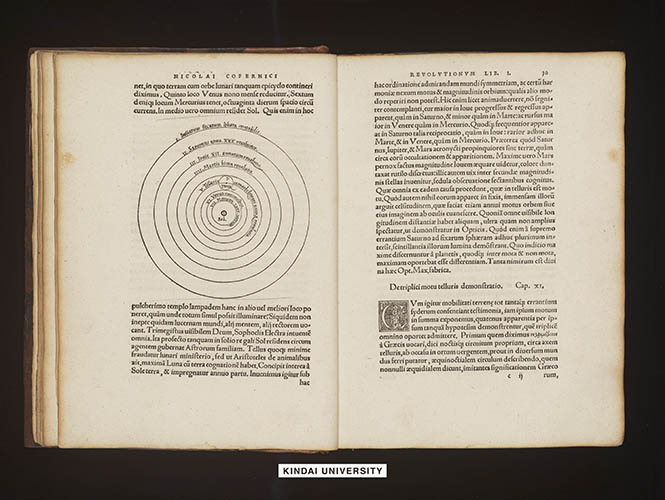

コペルニクス『天球の回転について』

ニコラウス・コペルニクスは15世紀から16世紀のポーランドの天文学者・カトリック司祭。ボローニャ大学でカノン(司教座聖堂参事職)とローマ法を学んでいる時に、大学教授であり著名な天文学者のノヴァーラと出会い多くの天文学に関する知識を得ました。法学者・占星術師・医者でもあったコペルニクスは、多くの仕事をこなしながらもノヴァーラの影響で地動説の研究を行いその理論の裏付けを進めていきました。

本書は千年以上にわたってヨーロッパを支配していたアリストテレス、プトレマイオスらによる地球中心の天動説という宇宙観を根本から覆し、太陽を中心に地球やその他の惑星が回転しているという地動説を確立した科学史上最も重要な書物のひとつです。当初は、天動説を主張するキリスト教教会の目を恐れて手稿を学者間で回覧するのみでしたが、大評判になりました。晩年には、弟子の勧めもあり出版を決意しましたが、見本刷りが出来上がった時にはコペルニクスはすでに臨終の床にあったといいます。刊行当初は聖書の記述に反するとはみなされませんでしたが、1616年に行われたガリレイの裁判直前には、本書はローマ教皇庁から閲覧禁止の措置が取られました。地動説の思想はガリレイやケプラーに受け継がれ、最終的にニュートンにより証明されることになります。

アピアヌス『コスモグラフィア』

アピアヌスはドイツの数学、天文学、地理学者。インゴルシュタット大学で数学教授を務めました。経度測定方法の考案、天文装置や地図を製作し、また印刷工房を開設し地図や地理学、天文学関係の書籍を出版しました。

『コスモグラフィア』は16世紀にもっともよく利用された天文地理学書で、数学的な天文学と地理学を数学に詳しくない読者にもわかるように解説した実用書です。プトレマイオスの説に従い、地球を中心とした天動説を採用しています。1524年の初版から1609年までオランダ語、スペイン語、フランス語の訳本を含め多くの版を重ねています。所蔵本は1574年に出版されたラテン語版です。

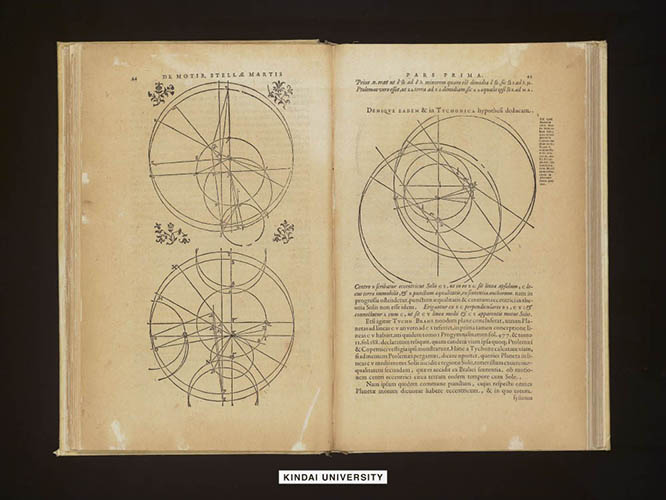

ケプラー『新天文学』

ヨハネス・ケプラーは16世紀から17世紀のドイツの天文学者・数学者。半世紀前にコペルニクスが唱えた地動説を支持していたケプラーは大観測家であるティコ・ブラーエの助手となりました。ブラーエの死後ケプラーは望遠鏡のなかった当時では世界最高の精度で観測されたブラーエのデータをもとに火星軌道の解析を行い、その運行が楕円軌道に従うことを明らかにしました。本書の副題が「火星の運動について」となっているのはそのためです。

『新天文学』は、ケプラーの法則のうち第1法則(惑星は太陽をひとつの焦点として楕円軌道を描く)、第2法則(惑星と太陽を結ぶ線が一定時間内に描く面積は一定である)が含まれています。第3法則(調和法則:惑星の軌道の半長径の3乗は公転周期の2乗に比例する)は、その10年後に著した『世界の調和』に含まれ、ケプラーはこの第3法則こそ世界の数学的調和を示すものだと考えました。

古代ギリシア以来、惑星の運行軌道は真円であるとの考えが根強く、とりわけキリスト教下では神による完全な運動であるとの認識から、コペルニクスやガリレイですら惑星軌道は真円であるという考えに縛られていました。惑星が楕円軌道を描くことは、この常識を打ち破る画期的な発見でした。ケプラーの法則は後年ニュートンの発見した運動の法則によって証明され、天文学説は天動説から地動説優位へと転じていきました。

ガリレオ・ガリレイ『二つの宇宙体系についての対話(天文対話)』

1632年に刊行された地動説の普及に大きな役割を果たした書物です。扉絵には、アリストテレス、プトレマイオス、コペルニクスの3大科学者が描かれています。

ホイヘンス『土星の体系』

クリスティアーン・ホイヘンスは、オランダの数学者、物理学者、天文学者。ライデン大学で数学と法律を学んだのち、数学、物理学をはじめ多くの領域の研究を行いました。

望遠鏡の改良にも取り組み、1655年自作の望遠鏡を使って土星を観測し、第6衛星タイタンを発見しました。また、ガリレイが「耳」と称したものは環であることも発見しました。それらの詳細な観測結果に基づき、興味深いスケッチとともに土星の運行などについて論じたのが『土星の体系』です。

2004年土星探査機カッシーニから放出されタイタンに着陸したNASAの小型探査機には、著者の名前がつけられています。

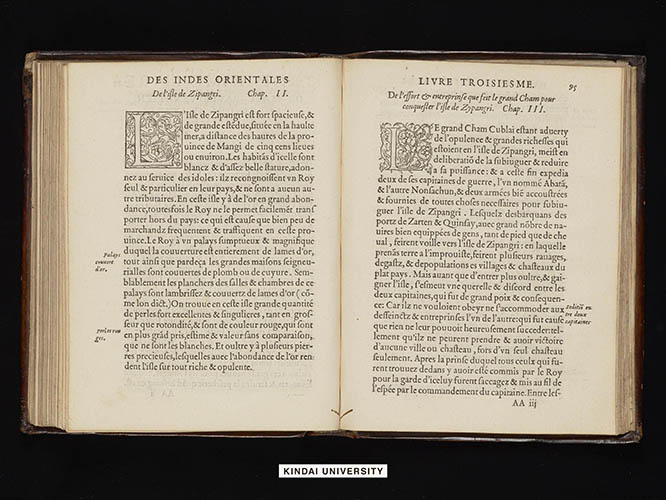

マルコポーロ『東方見聞録』仏訳初版

コロンブスをはじめ大航海時代の探検家達が愛読した世界的ベストセラー。ヴェネチアの商人の息子マルコ・ポーロが1271年から1295年にかけ中国をはじめアジア諸国を旅行した際の見聞を、ジェノヴァの獄中でいっしょになったピサの物語作家ルスティケッロが記録したもの。

日本を黄金の国ジパングと紹介した頁は108カットめです。

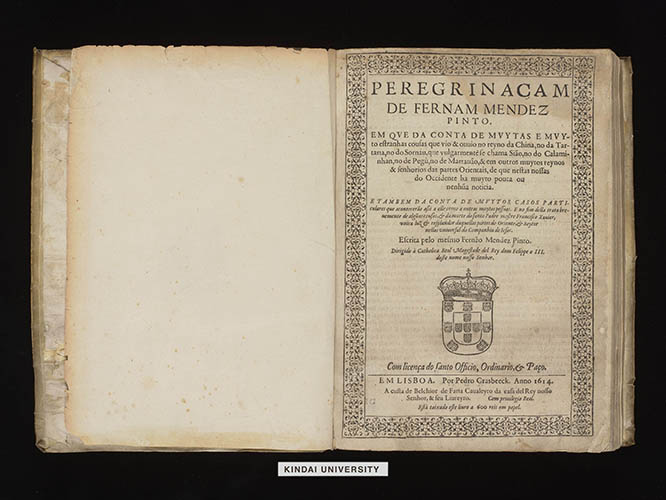

ピント『冒険遍歴記』

ピントは16世紀ポルトガルの旅行家。日本に初めてキリスト教を伝えたフランシスコ・ザビエルと同時代の人物で、24歳から21年間にわたってアジア・アフリカ諸国を遍歴し、日本には4度訪れています。

『東洋遍歴記』はピントが訪れた国々で見聞したことをまとめたもので、晩年に執筆されました。出版されたのは没後31年を経た1614年のことです。本書によれば、著者は4度日本を訪れ1542(天文11)年に初めて種子島に上陸した際に鉄砲を伝えた欧人のひとりと自称していますが、実際は1544(天文13)年を始めとしいずれも豊後(現在の大分県あたり)に着いたと考えられます。内容全般は現実とフィクションが織り交ぜられたもので、信用し難いとする説も多いのですが、大航海時代の側面史として興味深い作品であり、また、冒険小説として評価される事もあります。

リンスホーテン『東方案内記』英語版

オランダ人ヤン・ホイフェン・ヴァン・リンスホーテンは、1583年から約5年間インドのゴア大司教のもとで働きました。『東方案内記』は、インド滞在中に得た各地の豊富な見聞を記したもので、アジアへの航路情報だけでなく、ゴアをはじめとしたアジア諸国の地理や歴史、民族などに関する豊富な情報をオランダにもたらし、同地域進出のための貴重な資料となりました。

また、著者自身が天正遣欧少年使節とゴアにおいて実際に対面していることから、日本に関する様々な事柄について収録されています。ただし、日本についての情報は長崎に滞在したことのあるポルトガル人やオランダ人が重要な情報源であったと考えられています。

原著は1596年のオランダ語版ですが、当館所蔵本はロンドンで出版された英語版です。

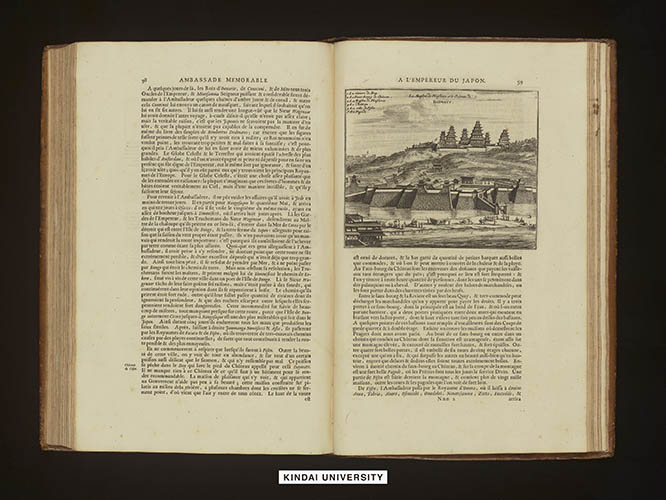

オレアリウス『ペルシャ、東インド旅行記』

ジャン・アルベルト・マンデルスロは、ホルシュタイン・ゴットルプ公爵によって絹交易路開拓のために使節として派遣され、ロシアとペルシャへ赴きさらにセイロンまで旅を続けました。

『ペルシャ、東インド旅行記』は、帰国後病没したマンデルスロが集めた情報と旅の途上で得た見聞を同行していたマンデルスロの友人でオランダの地理学者アダム・オレアリウスがまとめた旅行記です。旅の途上で得た日本を含む東アジア各国の情勢についても記録され、ところどころ誤謬があるものの江戸時代初期の社会制度や文化が詳しく紹介されています。1645年に初めて出版され、フランス語、オランダ語、英語など各国語にも翻訳されました。所蔵本は1727年にアムステルダムで出版されたフランス語版です。

![天經或問 3巻 . 大略天學名目鈔 1巻 [附録]](../images/theme/adventure/01045575_025.jpg)

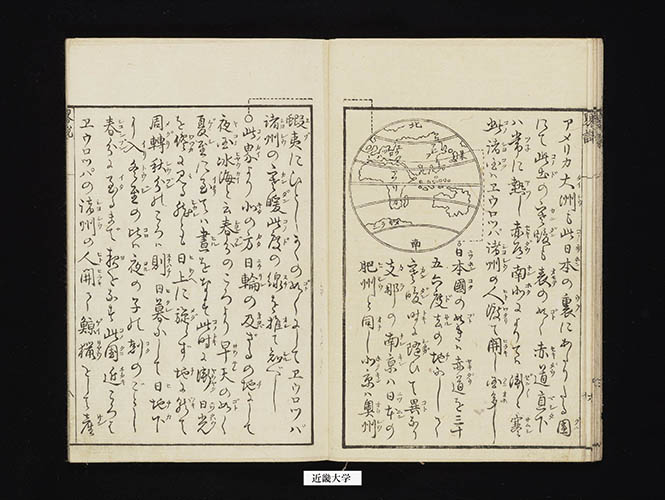

天經或問 3巻 . 大略天學名目鈔 1巻 [附録]

中国清代の游子六(游芸)がイタリア人宣教師から西洋天文学を学び、康熙14(1675)年に出版した天文学書。朱子学的な天文学を基盤として、西洋の天動説について紹介がなされているほか、地動説についての記述も見られます。日本には延宝年間に輸入されたと推定されています。