博物学へのいざない

博物学とは、動物・植物・鉱物・地質など自然界に存在する物について、種類や性質、分布や生態などの情報を収集・記録し、さらにそれを整理・分類する学問です。

世界各地を探検し動植物を収集することが流行となった18世紀から19世紀にかけて博物学は黄金時代を迎え、数多くの美麗な図譜が出版されました。

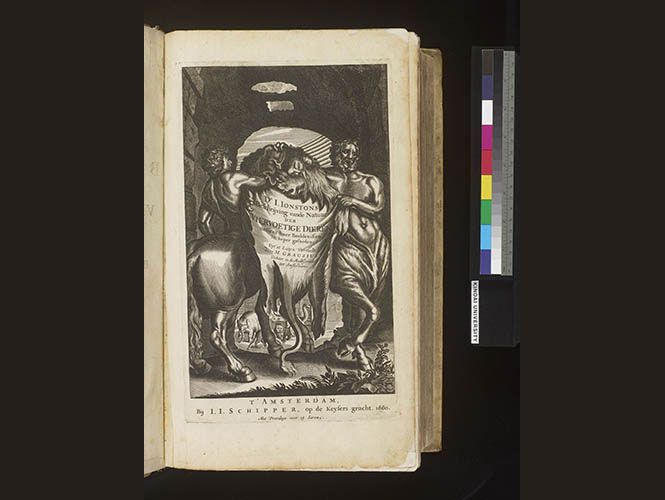

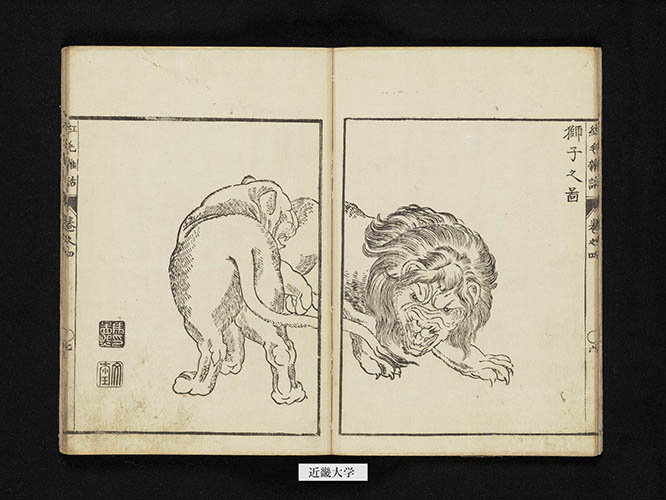

ヨンストン『動物図譜』オランダ語版

ヨンストンはポーランド出身の医学者、博物学者。ライデン大学医学部教授をつとめ引退後に著述生活に入りました。

『動物図譜』は江戸時代の日本にもたらされた最初の蘭書で、のちに「蘭学」と呼ばれる外国文化を吸収した新しい学問を生みだしていくきっかけとなった1冊です。

原題は『四足獣類・魚類・無血水棲動物・鳥類・環腸動物・蛇竜類の本性に関する精密な記述』。所蔵本は、ヨンストンのラテン語版をグラシウスがオランダ語訳したもので、挿絵は銅版画家のメリアンが描いています。

日本では、徳川吉宗の命を受けた医師の野呂元丈が本書を通詞に翻訳させ『阿蘭陀禽獣蟲魚図和解(おらんだきんじゅうちゅうぎょずわげ)』(寛保元(1741)年)を完成させました。この訳本が平賀源内らを介し民間に広まると、内容よりも挿絵が注目され、宋紫石、司馬江漢らの洋風画に影響を与えました。

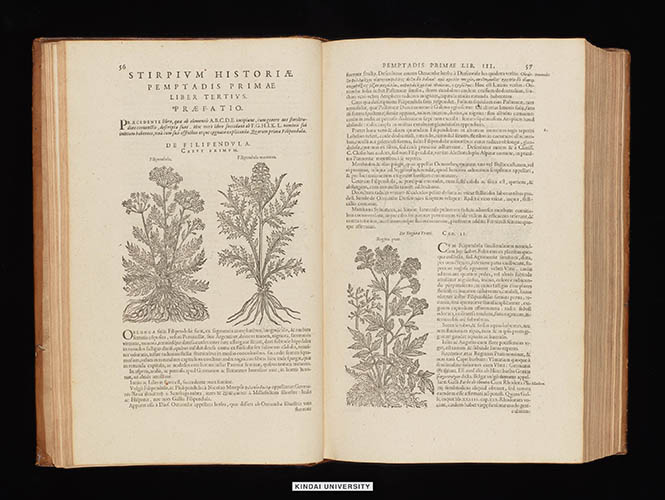

ドドネウス『植物誌』

ドドネウスはフランドルの医師、植物学者。幼少の頃より古典の素養があり、地理学、天文学、博物学、とりわけ植物学には情熱を傾けていたことが知られており、専門の医学だけではなく人文科学の多様な知識を深めていたと考えられています。

豊富な植物図とその性質効用についての詳細な説明からなる『植物誌』は、西洋博物学の知識を得る重要な書でした。

日本においては、寛保から寛延年間にかけて医師の野呂元丈によって蘭訳本から『阿蘭陀本草和解』(おらんだほんぞうわげ)に翻訳されています。

キルヒャー『地下世界』

アタナシウス・キルヒャーは17世紀のドイツ出身のイエズス会士、学者で、『普遍的音楽』『ノアの箱舟』など幅広い分野に関する40近い著作を生涯に残しました。しばしばレオナルド・ダ・ヴィンチとも比較されます。

『地下世界』は地球の内部構造についての初の自然科学的考察を含む重要著作です。第1-2書は地球の重力の中心、月・地球・太陽の形状と構成、第3書は水界地理学、第4書は地球の内部・火山・風について、第6-8書は地球の構成、第10書は鉱物学と採鉱について記しており、内容は地理学、鉱物学、火山学、化学、物理学、天文学など広範な分野にわたっています。本書においてキルヒャーは初めて地球の中心に近づくにしたがって地温が上昇するという理論を打ち出しました。

ケンペル『日本誌』英語版初版

エンゲルベルト・ケンペルはドイツ北部レムゴー出身の医師、博物学者。東洋に関心を持ち、オランダ東インド会社の医師として1690(元禄3)年9月に来日しました。2年1ヵ月余り日本に滞在し、日本の歴史、言語、物産などのさまざまな分野の資料を積極的に収集しました。帰国後も医師としての本業の傍ら日本研究を続け、『日本誌』の草稿である「今日の日本」(Heutiges

Japan)の執筆に取り組んでいましたが、1716年その出版を見ることなく死去。その後、イギリスの博物学者ハンス・スローン卿がケンペルのドイツ語の遺稿をすべて購入し、スイス生まれの医師ヨハン・カスパール・ショイヒツァーが原稿を英訳。1727年に出版するにいたりました。

『日本誌』は、それまでほぼ想像で描かれていた日本を正確に記述した書物として日本を訪れる西洋人にとって必読の書となり、江戸末期に来航したペリー提督も携行したといわれています。

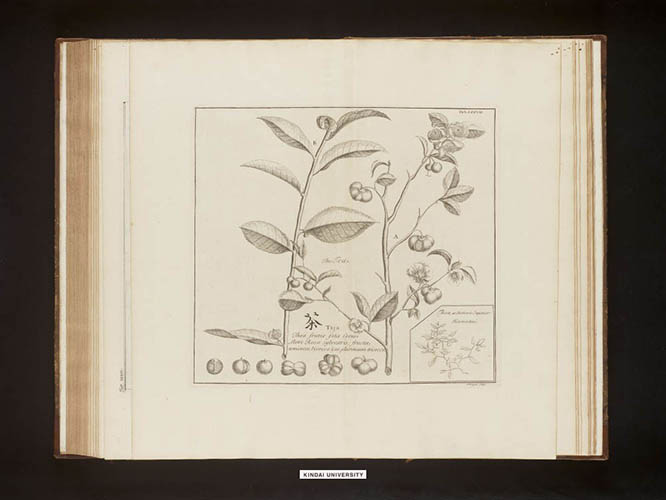

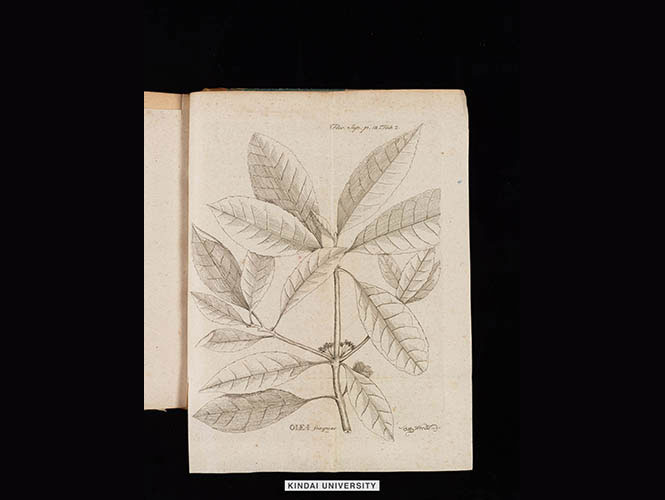

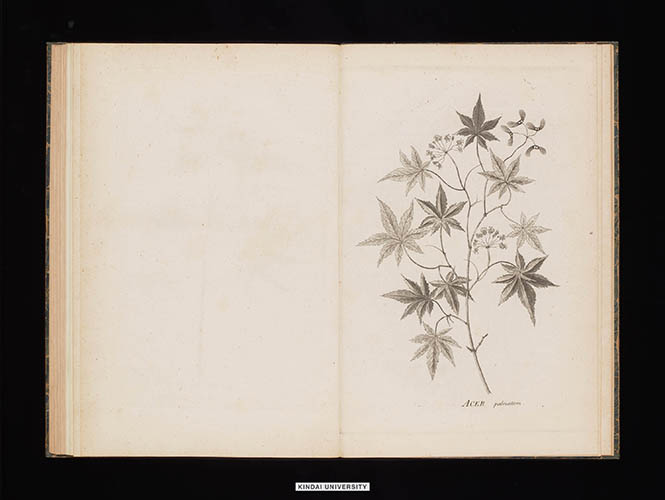

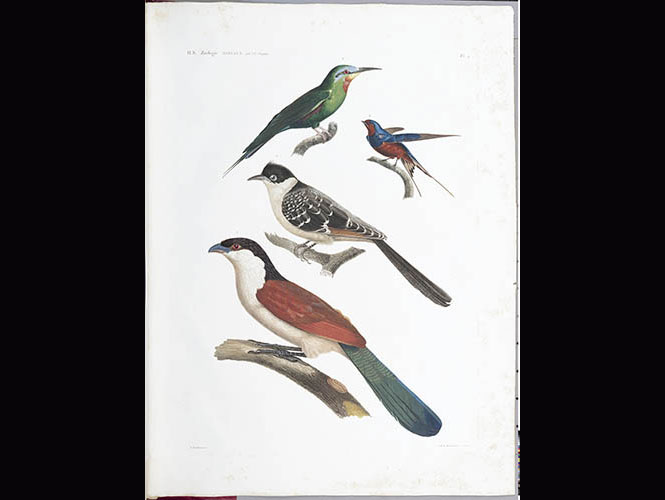

ツンベルク『日本植物誌』

スウェーデン出身の植物学者ツンベルクが蘭館医として来日中の1775(安永4)年8月から約1年半の間に収集した日本国内の植物関係の資料をもとに書かれた植物誌。リンネの二分法に基づいて日本の植物相を分類しており、記載されている植物は約812種類にも及びます。植物の図はツンベルクが持ち帰った標本を元にヨーロッパの画家が描いています。本書によって初めて日本の多くの植物が学名をつけて世界に紹介されました。

1823(文政6)年に来日したシーボルトは、ケンペルとツンベルクの功績を記念して1826(文政9)年出島に記念碑を建てています。

ツンベルク『日本植物図譜』

本書はスウェーデン出身の植物学者ツンベルクが蘭館医として来日中の1775(安永4)年8月から約1年半の間に収集した日本国内の植物関係の資料をもとに書かれた『日本植物誌』の図版に入れなかった植物の大型銅版画50枚からなります。図版のみの構成ですが『日本植物誌』の解説が対応しています。

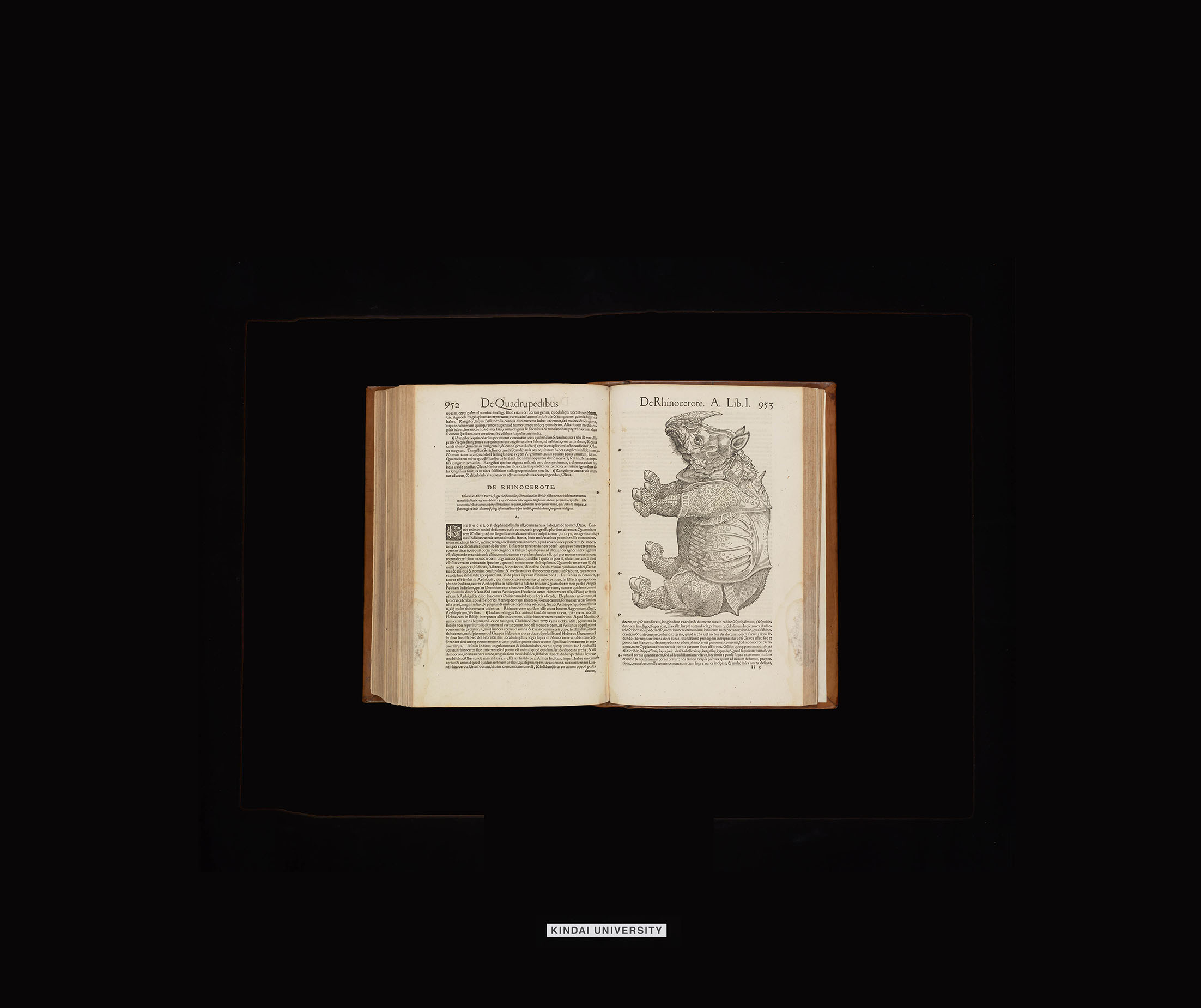

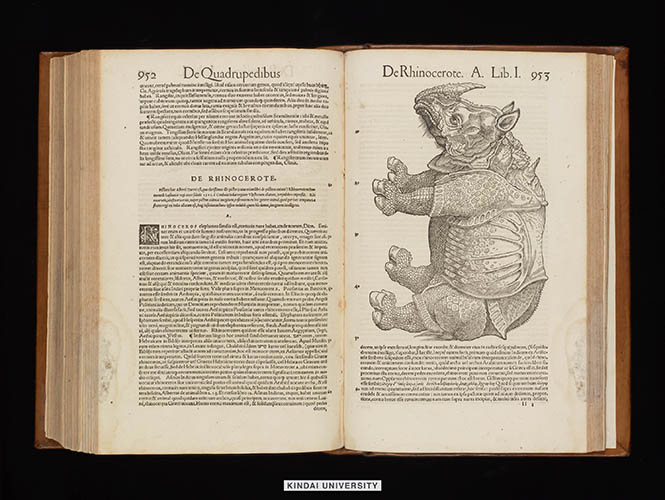

ゲスナー『動物誌』

スイスの医師、博物学者、言語学者のゲスナーが16世紀までに観察され記述された動植物に関する著作を集大成するという構想に基づき刊行したもの。本文は約3,500ページで1,045点の木版画を収録し、デューラーの作品を模したインドサイの挿図は特に有名です。

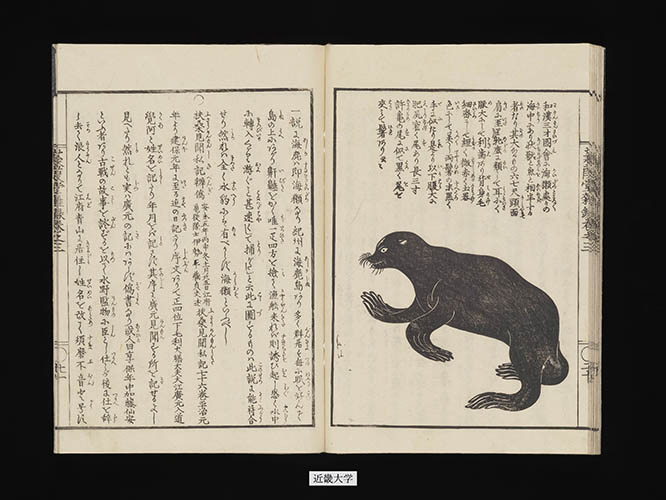

紅毛雜話 5巻

森島中良は江戸時代後期の蘭学者で同じく蘭学者の桂川甫周の実弟です。

『紅毛雑話』とはオランダ人に聞いた話、オランダの書に記してあった話という意味です。内容はオランダの歴史や風俗、諸外国の地理的事情、西欧から日本への海路および通過する国々の事情、オランダの画法についての記述などからなります。その他、顕微鏡やエレキテルに関することなど様々な西洋の情報が紹介されています。蘭学史上の興隆期に刊行され、その内容から当時の学者たちの海外に対する関心や地理的知識を知ることができます。

ナポレオン『エジプト誌』グランドアトラス版

1 (扉絵)エジプト概観、アレクサンドリアからフィラエ島まで

2

『古代エジプト』と題された古代エジプトの地図(1765年)

3-27

フィラエ島

28 エレファンティネ島とその周辺

29

エレファンティネ島とアスワン

30-34 エレファンティネ島

35

エレファンティネ島とアスワン

36-43

コム・オンボ(オンボス)

44 セルセレ(シルシス)

45-56

エドフ(アポリノポリス・マグナ)

57-61

エル・カブ(エレティア)

62-72 エスナ(ラトポリス)

73-78

エスナ近郊(ラトポリス)

79-80

エスナ近郊(コントラ・ラト)

81-87

アルマント(ヘルモンティス)

88

アルマントとその周辺(ヘルモンティス)