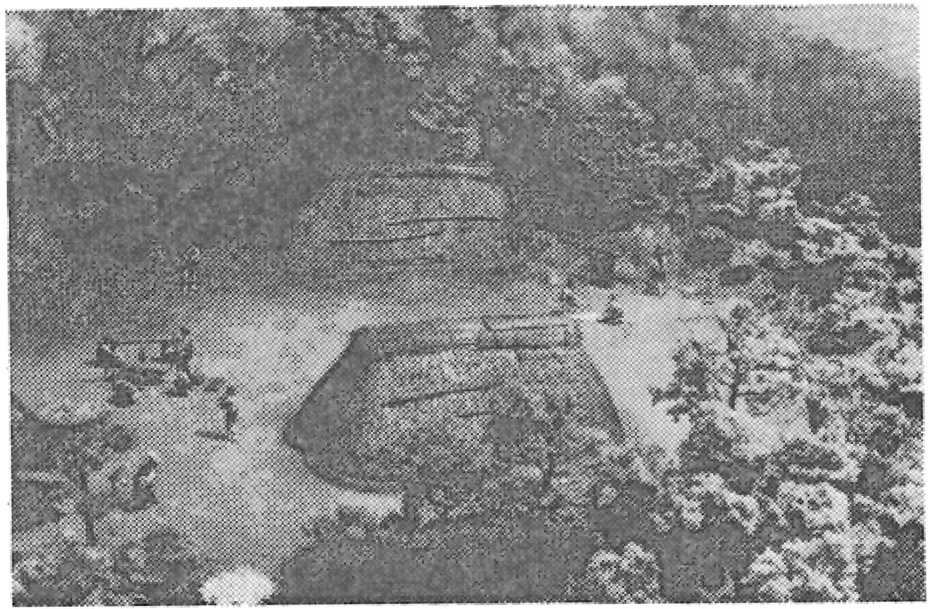

サイベ沢原住民の生活(北海道開拓記念館展示)

一 『サイベ沢遺跡』(函館郊外桔梗村サイベ沢遺跡発掘報告書 市立函館博物館)について。

サイベ沢遺跡は、亀田村西桔梗の西方に突き出た標高二五メートルの舌状台地の北側にあって、約五四ヘクタールの広大な耕地である。明治二十年前後から土器片や石器が畑の表面に現れ出して、石器時代の遺物が人々の注意にのぼるようになった。

明治二十一年以来、学者によって幾度も紹介されていた。

昭和二十四年市立函館博物館が北大の児玉博士の指導によって、四五日間の長期にわたる本格的な発掘調査を行った。

発掘は綿密に層位的な調査が進められ、その出土遺物も土器三〇〇余点、石器一二〇〇点、骨角器四〇点、土器片はりんご箱六五という膨大な量であった。このことによって、遺物の編年を明らかにし、総合的にこの遺跡の古代文化を究明する道が開かれた。

発掘は第一発掘地点(第一号貝塚の露出部は切り立った崖(がけ)の中腹にあるため、この貝層を目標にして台上の縁端の畑の中に発掘地域を設定)第二発掘地点(サイベ沢の崖の中腹)の二か所とした。

当時の博物館長武内収太、北大教授児玉作左衛門、大場利夫その他関係者の努力が多大であった。また亀田中学校の蛯子教諭が生徒を引率して作業に奉仕した。

二 『サイベ沢B遺跡調査報告』(北海道亀田郡亀田町における縄文文化中期末遺跡の緊急調査 亀田町教育委員会)について。

西桔梗台地の農道工事に伴う緊急調査は、四十年十二月四、五日の二日間、降雪寒気と戦いながら、市立函館博物館人類学研究室の調査班によって行われた。吉崎昌一調査主任をはじめ多数の人々の協力により、調査を実施した。

竪穴住居址の調査によって、見晴町式土器を含む資料、サイベ沢Ⅶ式土器を含む資料が検出された。これらの土器は、いわゆる円筒土器文化の終末期に編年される。

前回とちがって、責任者は亀田町となった点、文化財に対して主体的立場をはじめて明確にしたことになり、文化財への取組みの姿勢が前進したといえる。

三 『昭和四十六年度文化財保存管理事業亀田市サイベ沢遺跡分布調査報告』(北海道亀田市教育委員会)について。

サイベ沢遺跡並びに桔梗台地は、函館圏開発事業団による流通センターの建設予定地であり、この事業に関連して近く遺跡が破壊されるので、事前調査をすることになり、文化庁、道教委の補助金を得て実施した。函館圏開発事業団でも大規模な調査を実施し、その結果を『西桔梗』の大冊にまとめた。

本格的な調査活動は四十七年三月十三日から実施した。この度の調査は文化庁、北海道教育庁、亀田市教育委員会において四十六年十月から検討されていたが、農作物の収穫や積雪の関係で実施期間が制約されて、おくれることになった。

遺跡はサイベ沢をはさんで南側と北側の地区に分れて、それぞれA地区、B地区と呼び、二十四年に調査したところをA、四十年の調査地区をBとしている。

サイベ沢遺跡の分布確認調査は遺跡面積が予想以上に広大なため、大変であった。十七日間におよぶ精力的な調査を行ったが、千代肇(市立函館博物館学芸員)の指導のもとに、北大の大場博士、道教育庁の藤本指導主事などの応援を得、調査面積六万九、六〇〇平方メートルにおよんだ。

B地区の北側には、縄文時代の早期の貝殼文土器、春日町式土器が西側にあり、晩期の大洞C1式、続縄文時代の遺跡が円筒土器伴出地の東側にあるが、サイベ沢遺跡の分布確認は、この地域を含めて再調査の必要がある。

北海道開拓記念館の展示室の最初に飾られているのは、「サイベ沢における先人の生活」である。本道として注目すべき遺跡であり、尊重すべき文化財である。この重要性に基づき、サイベ沢遺跡の最もよい保存方法を検討し、後世に残すべく関係者一同努力している。