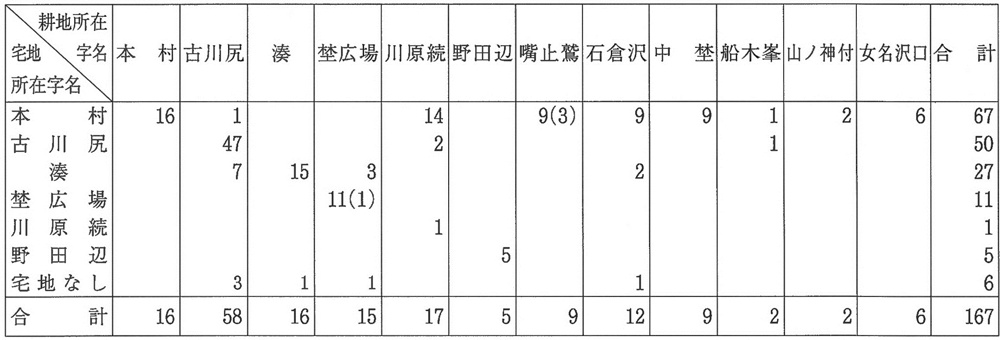

次に村内で耕地を持つ者は八五戸あり、その筆数は畑一七二筆、田八筆である。一戸あたり二筆を所有することになる。銭亀沢村の宅地、耕地については調書に付された番号と「土地連絡図」に付された地番が一致しないので、一筆ごとの場所を特定することはできない。しかし、「土地連絡図」を見ると、銭亀沢村でも志苔村と同じように宅地と同じ間口で耕地が仕切られていることが多く、おそらくその宅地と耕地の所有者は同一人物であろう。つまり字本村に宅地を持つものは耕地も本村、古川尻は古川尻、湊は湊というように宅地と耕地が接近している例が多い(表1・4・7)。すでにみてきたように昆布漁などの傍ら家まわりで野菜などを作っていたのであろう。

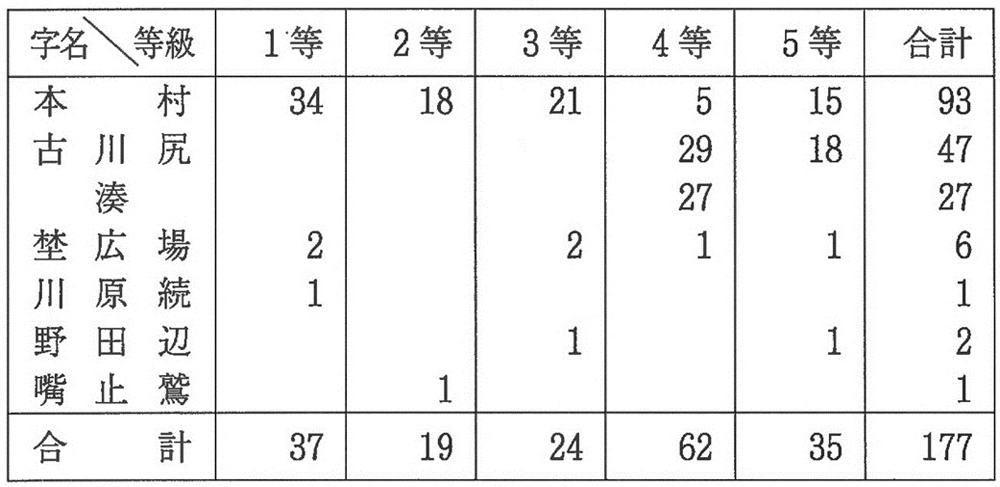

銭亀沢村の耕地には一等から七等までの等級がつけられている。畑地は等級三等から五等が多く、六割強を占める。六筆ある田地は一等から四等である。耕地の場合、宅地とは違って古くから開けていた字本村の等級が高いわけではなく、等級一等とされるのは隣村の亀尾村内の嘴止鷲、川原続、山ノ神、女名沢口、船木など汐泊川の中流域の耕地である。ただし、ここに耕地を持つのは表1・4・7からもわかるようにほとんどが本村居住者である。等級の高い宅地を持つものが経済的価値の高い耕地を持っているわけである。

次に、銭亀沢村の海産干場の状況を見てみよう。

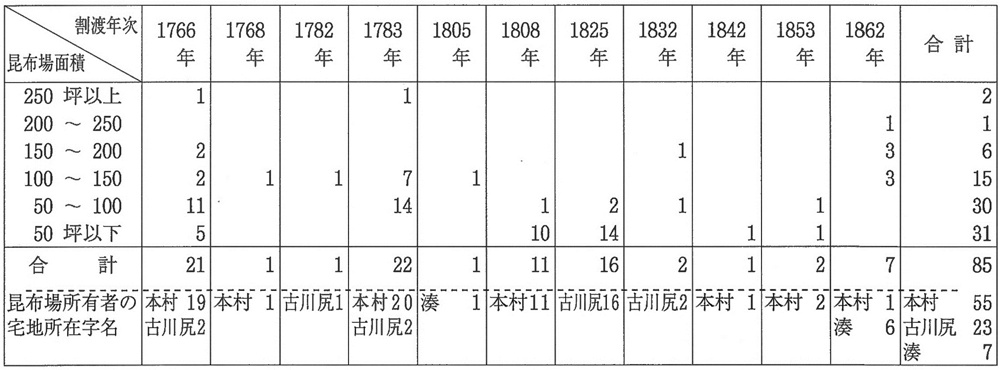

昆布場は全部で八五筆あり、二筆持つ者が七名である。また、鰯漁場が字湊、古川尻に七筆ある。

銭亀沢村の昆布場の割り渡しは明和三(一七六六)年に始まる。「函館支庁管内町村誌」(大正七年)によれば銭亀沢村は志苔村よりおよそ二〇〇年程後に石崎村から分離する形で移住者が定住したことになっている。昆布場の割渡年次についてみてみると、志苔村は天正四(一五七六)年で銭亀沢村とほぼ二〇〇年の差があり、「函館支庁管内町村誌」の記述と一致する。

銭亀沢村の昆布場の割渡年次と面積、筆数、宅地所在字名の関係を示したのが表1・4・8である。この表から銭亀沢村の昆布場は明和三(一七六六)年、天明三(一七八三)年、文化五(一八〇八)年、文政八(一八二五)年、文久二(一八六二)年の五年に集中的に割り渡しがおこなわれていることがわかる。志苔村の昆布場の割り渡しがおそらく戸口の増加にともなって順次おこなわれてきたのに対し、銭亀沢村の昆布場の割り渡しはある年次に集中的におこなわれたようである。銭亀沢村にはある時期に集中的に移住者が入り、昆布場の開発がおこなわれたのか、あるいは順次入ってきて宅地の前浜を昆布場として使用していた移住者に対し、一定の時期にまとめて追認する形で割り渡しがおこなわれていたのか、また、地租創定の折の調書作成のため地域ごとに作為的に割渡年次の記載をおこなったのか、理由としていくつかのことが考えられる。

また、宅地が所在する字名からみて銭亀沢村の昆布場は字本村からその開発が始まり、面積が小さくなりながら古川尻へと進み、その後、湊の開発がおこなわれたものと思われる。

銭亀沢村に一〇筆ある鰯漁場は、字古川尻および湊にあり、その割渡年次は明和三年(一筆)、天明二年(八筆)、天明三年(一筆)である。昆布場にやや遅れる形で開発されている。しかし、銭亀沢村より移住年代の早いとされる志苔村、石崎村、それ以東の小安村、戸井村の鰯漁場の割渡年次がほとんど一九世紀に入ってからなのに比べると早い。

表1・4・6 銭亀沢村宅地等級調(明治11年) (単位:筆)

「地位等級調」(北海道立文書館蔵 簿書番号2832)により作成

表1・4・7 銭亀沢村居住者の宅地所在字別耕地調(明治11年) (単位:筆)

「地位等級調」(北海道立文書館蔵 簿書番号2832)により作成

( )内の数字は田の筆数で内数

複数の宅地を所有し、それが異なる字に存在する3名の耕地9筆(内、田4筆)については、この表から除いた

表1・4・8 銭亀沢村昆布場割渡年次・面積別筆数 (単位:筆)

「昆布場及取獲高調」(北海道立文書館蔵 簿書番号1784)、「地位等級調」(北海道立文書館蔵 簿書番号2832)により作成