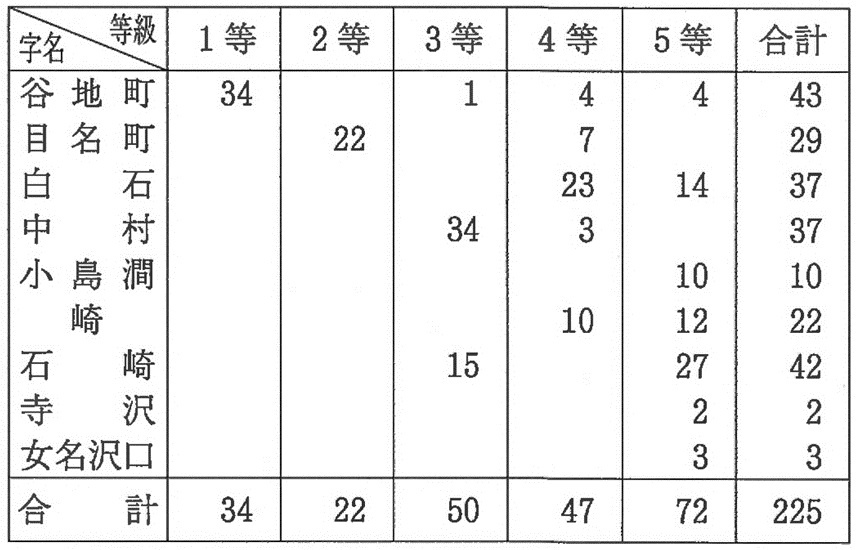

表1・4・9 石崎村宅地等級別筆数(明治11年) (単位:筆)

「地位等級調」(北海道立文書館蔵 簿書番号2832)により作成

石崎村居住者が所有する耕地は村内および亀尾村に全部で一九三筆ある。それは一等から一〇等に等級付けされているが、約半分が一〇等であり、特に村内の耕地の等級が低く、すべて八等以下である。隣村亀尾村内の船木、女名の沢、山の神、川原続など汐泊川中流域に所有する耕地は六八筆あり、等級一、二等のものが多い。

後に地主として第二次世界大戦後の農地改革の際に、農地を解放したのは、多くはこのあたりに耕地を所有していた者である(倉部善太郎談)。

石崎村の海産干場としては、昆布場と鰯漁場があるが、昆布場については調書が未見のため、筆数、割渡年次などは不明である。しかし、漁業従事者が九割を超えること、産物としてさまざまな昆布があげられていることから考えて、石崎村居住者のほとんどは昆布場を所有していたものと思われる。

また、鰯漁場は村内に六筆、銭亀沢村字古川尻に一筆ある。石崎村の漁場は字崎(三筆)、沢(一筆)、白石(一筆)、六本崎(一筆)にあり、その割渡年次は文化三(一八〇六)年から天保七(一八三六)年である。