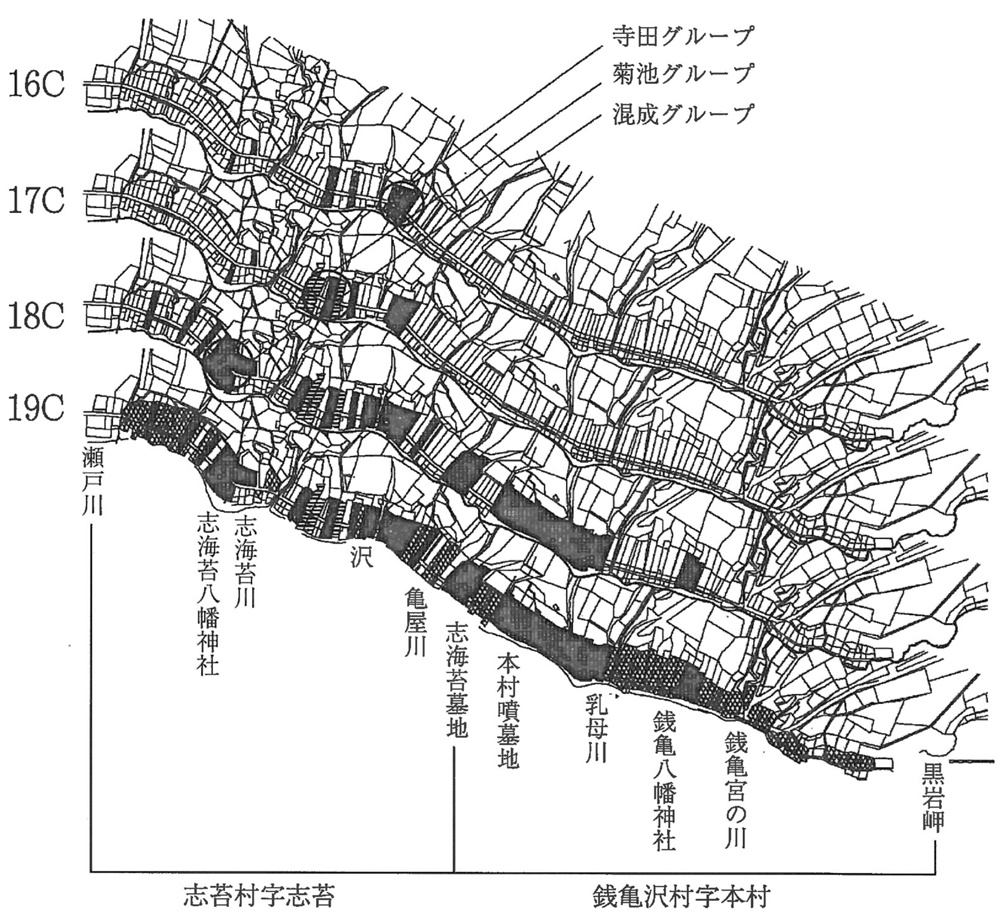

字本村についての干場割渡の記録は明和三(一七六六)年に始る。字本村の場合、字志苔と違って海産干場の番号が土地区画図の宅地番地と一致せず、明治十三(一八八〇)年頃から大正元(一九一二)年の間に地番が変更されたと思われる。鈴江英一の研究によれば、乳母川と銭亀宮の川に挟まれた地域が明和三年に割渡され、次にその東側の乳母川から志苔村境の地域が天明三(一七八三年)に割渡された。文化五(一八〇八)年には銭亀宮の川から黒岩岬までの地域が割渡され字本村の割渡はほぼ終了する。字湊の干場割渡は文化二年の一筆以外は嘉永五(一八五二)年と文久二(一八六二)年におこなわれている。字古川尻では、明和三年に二筆、天明二、三年に三筆、あとはほとんど文政八(一八二五)年に割渡された。鰯漁場はすべて字湊と字古川尻で、主に天明二年に割渡されている。

銭亀沢村の開発は字本村の昆布場が先行し、天明期に昆布場の個人所有化と平行して字古川尻に鰯曳網漁が発生したという。字本村では区画を定め一括して割渡しており、数筆のまとまりをまばらに割渡した字志苔とはその方法が明らかに異なっている。それは字志苔での割渡が一六世紀末から始まり一八世紀に沿岸部の五〇パーセント以上が終了していたのに対し、字本村では一八世紀半ばから始まったためで、割渡はその時点での現状追認とすれば、すでに定住者が浜で昆布漁業を営んでいたのであろう。このことと宅地の番地が合わないことより、字本村の宅地位置の年代的な変遷は不明である。

字本村の西境は志苔村境であるが、この段丘上部に字本村墳墓地(「土地連絡図」には字本村墳墓地と字志苔墓地は分れているが、現在は銭亀志苔共同墓地に統合されている)と、その下南側に、念称庵、現在の浄土宗大願寺がある。東境は黒岩岬である。一九世紀以前には人家は銭亀宮の川付近までであったと考えられ、川に突出して銭亀八幡神社が集落を望んでいる。「浦高札並びに会所」(「蝦夷日誌」『函館市史』史料編第一巻)は現在の銭亀駐在所付近に比定できるのではないか。このような墓地と神社に区切られた空間構成も、字志苔とほぼ同型であるといえる。

一方、一九世紀後半に干場割渡のおこなわれた字湊は、汐泊川河口西側に始まったと考えられる(字湊の宅地・干場の二〇番以下の地番が集中する場所は、現在の住宅地図の居住者名字と、海産干場割渡の資料の名字がかなり一致する)。海産干場は間口一〇間から一八間と大きく、道路山側の宅地割と対応していない。字古川尻(古川尻でも干場と宅地の名字の一致がみられる)は一九世紀前半の割渡がほとんどであるが、海産干場は志苔村や銭亀沢村に比べて総じて間口が大きく、鰯漁場はなおさらである。この干場規模の違いは、字湊と字古川尻は昆布漁業もおこなわれてはいたが、むしろ鰯曳網漁の基地として開発されたことによるものと考えられる。

図4・3・2 干場割渡変遷図 銭亀沢土地連絡実測原図より作成