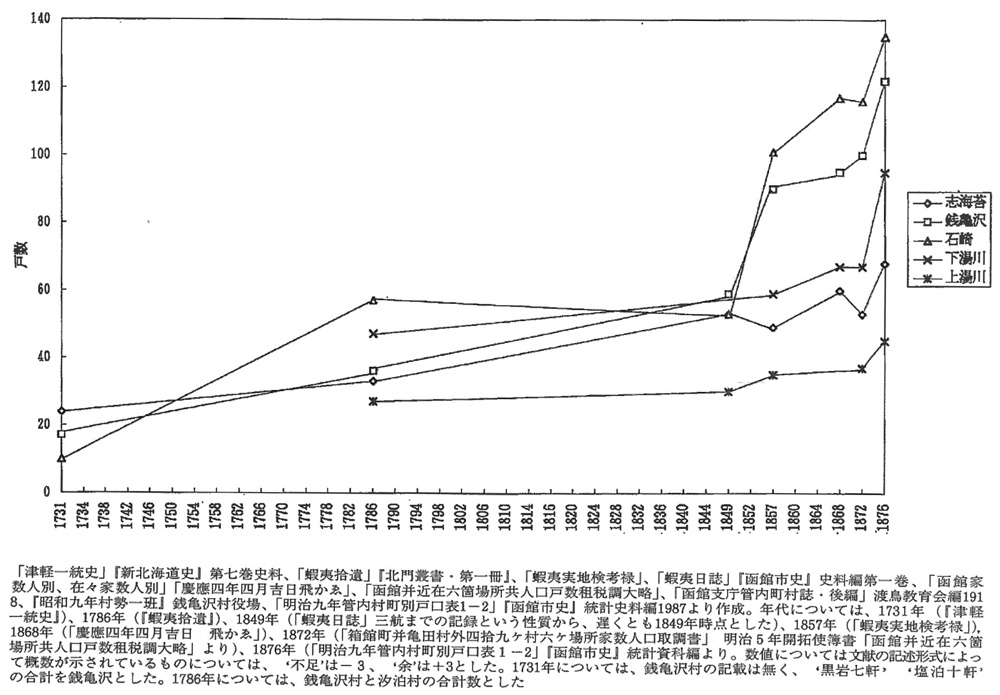

これらの集落は江戸時代に、生産活動とかかわったいくつかの発展期がある。いずれも漁村集落であるが、志苔村・銭亀沢村字本村・石崎村は昆布を主軸にした沿岸漁業で、字湊・字古川尻は規模の大きい鰯漁である。昆布漁業は、古代からおこなわれていたが、近世期においては、昆布が商品化し流通して初めて産業として確立したと考えられる。この流通上の画期として、北前船が上方と北海道を結んで盛んに就航されるのは一八世紀後半の宝暦・天明期以降である。それに先立つ一八世紀中頃に発展した石崎村や上湯川村・下湯川村は、北前船流通の全国展開の下地を形成した地場産業としての商品昆布生産に携っていたのではないだろうか。

また、銭亀沢村は一八世紀末から一九世紀中頃に二度目の人口増大期を迎えるが、これは、字湊や字古川尻の鰯漁業の発展と結びつけて解釈できよう。すなわち、一九世紀初めの文化文政期以降、近畿地方を中心に綿作などの商品作物生産が大きく展開するのであるが、それは干鰯による多肥耕作であった。この綿作を支えた干鰯は渡島半島の沿岸部で生産されたものであり、明治以降も鰯建網漁をおこなってきた字湊・字古川尻もまたその生産地の一つであったと思われる。この当時、字湊・字古川尻は一村として独立していなかったので、人口増加の記述は銭亀沢村として一括されたのであろう。

図4・3・4 集落戸数の推移