最近30年間における最大風速は、1月に発生しており北西24.2メートル/秒の記録がある。1940〜1990年間の函館における最大風速の1位は、1962年(昭和37年)1月20日の北北西26.7メートル/秒で、瞬間風速の最大値は1954年(昭和29年)9月26日の南41.3メートル/秒を示すものである。

津軽海峡における風は、北海道・青森両岸の山地や松前・亀田半島に挟まれた谷間のような地形から、東西方向の風が卓越している。恵山では、冬期は北西寄りの風が、夏期では南東寄りの風がそれぞれ多く、7、8月を除き平均風速は3〜4メートル/秒でやや強い。風向の変化は気象変化の目安ともなり、海岸地方では漁の好し悪しや海難事故にも直結することから、風向については各地方で古くから独特の呼び名が付けられてきた。

例えば、亀田半島の恵山・茅部・亀田地区や函館地区では、風向と波浪の関係について次のような俗称で呼ばれ、各地区の「ことわざ」として伝承されてきた(尻岸内町史、1970、津軽海峡海難防止研究会、1988、上磯町史、1997)。

・北(N) アイ、キタ、タマカゼ、アイタマカゼ、タバカゼ、アラシ。

タマカゼは冬の季節風で、10月から12月頃吹く寒冷な風速の強い北〜北西の風である。「タマカゼ6時間」ともいわれて漁業者に恐れられる風で、タマは霊魂を意味し、タマカゼは悪魂の吹かせる風という意味であるが、人によっては訛(なま)ってタバカゼとも呼ぶ。タマカゼは突風となってしばしば漁船を転覆させたこともあって北〜北西風は不安な方向なのである。

アイ日和…北風が吹いて空は快晴だが波は高い(日浦)。

・北東(NE) アイノカゼ、アイカゼ、アイタマ、アイシモ、シモカゼ、ヤマセ。

アイノカゼは北東から吹く風で、「天気晴朗(せいろう)なれど波高し」(日露戦争時、日本海海戦で東郷平八郎元帥が言った有名な表現)のお天気となり、恵山では風の強さはあまり感ぜずに沖合は大うねりとなり、海岸には大波が打ち寄せ海岸道路などにしばしば被害を与える。漁師たちは漁船を岸辺高く巻き揚げて難を避けたのもこの風である。

また、アイノカゼは、多くの漂流物(寄り物)を打ち寄せてくるところから、アユ(アウ)とかアエルとかの用語があり、それを約束する意味でアイノカゼと呼んだのであろう。昔、弁財船(べんざいせん)(北前船)がクダリ風(南南西の風)に帆を孕ませて蝦夷地へ渡り、アイノ風で南下(国へ帰る)したという。

・東(E) ヤマセ、ホンヤマセ、シモヤマセ、アカヤマセ、アイノカゼ、シモカゼ、ヒガシカゼ。

ヤマセは東から吹いてくる風で、この風が吹く日は憂欝(ゆううつ)な嫌な日になる。天候は曇りか雨、ときには大嵐になることもあり、このためか、親方の機嫌が悪いのを見た浜の若い衆が「今日はヤマセだ」と囁きあって、お互いに警戒せよという意味の隠語(いんご)に使われたように、ヤマセ吹く海は時化て出漁が見合わされた。漁師たちは手持ちぶさたに、終日、家の中でゴロゴロして焼酎を飲んで寝てしまうのもヤマセの吹く日である。また、冬のヤマセは暖かく、夏のヤマセは冷たく感ずるといわれる。霧がかかってどんよりした日和の東風を「アカヤマセ」とも呼んでいる。

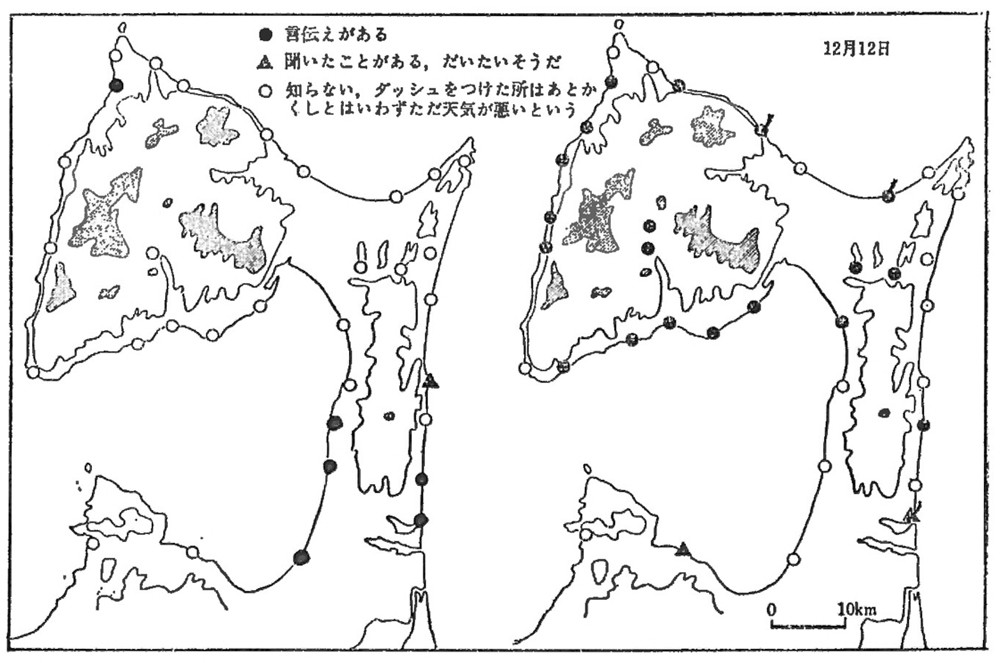

亀田半島の対岸の下北半島には、古くからヤマセの吹く旧暦(きゅうれき)の特異日(シンギュラリティー)を「12日ヤマセ」と言伝えてきた(図2.7旧暦12月12日の天気に関する言い伝え参照)。この「12日ヤマセ」とは、旧暦12月12日にはしばしばヤマセ、すなわち東からの風が吹くことをいう。新暦に直すと1月であるから冬型気圧配置が卓越する時で、東風が吹くということは、その日は西高東低の気圧配置がくずれて低気圧的状態になるらしい。下北半島の最も細いところでは分水嶺(ぶんすいれい)も低いために、通常強い西風が吹きつづき、とくに西海岸で西風が激しい。その西海岸では、「12日ヤマセ」の日、1年に一度だけ上から下に降るという。つまり、いつも強い西風で雪は吹き飛ばされてしまうが、この日は普通に積もるので、キジを捕まえてきて食べるという。鈴木秀夫(1967)によれば、青森気象台の1月12日の観測値を全て旧暦に並べかえて統計をとった結果、この日の東よりの風の頻度は冬期としては最も高い。したがって、「12日ヤマセ」というのは、下北半島に住む人達の永年の経験にもとづく知識であると考えられる。一方、この日を「12日ヤマセ」ではなく、「山の神のあとかくし」といって、雪の積もる日である、と理解している人達がいると報告されている(図2.7参照)。

図2.7 旧暦12月12日の天気に関する言伝え(鈴木,1967)(左:12日ヤマセ 右:山の神のあとかくし)

・南東(SE) ヤマセ、ミナミヤマセ、イナサ、クダリ、アカヤマセ

春のヤマセは雨と霧…4月に吹く南東風は、雨や霧となりやすい(恵山)。

・南(S) ミナミ、クダリ、マクダリ、シカタ。

たちがわせのシカタ雲…上空を速く走る「シカタ雲」は、風が南から南西に変わり急に強くなる(恵山)。

クダリと手間どり日一杯…日雇いの漁夫は暮れまで一日いっぱい働かされ、夜休む。南風も夕暮れまで強く吹くが夜になると穏やかになる(古武井)。

・南南西(SSW) ヨイチ

日暮れの暖風ヨイチに注意…日暮れの生暖かい南東〜南南東の風は、急に北西の突風が吹くから気をつけなければならない(古武井)。

ヨイチ…初冬の夜半に吹き出してくる風で、突風を伴うが朝には凪ぎる(日浦)。

ヨイチにくるぞ…無風の穏やかな曇り空のとき突然、南南西の強い風が霙(みぞれ)を伴って吹き始める恐ろしい風をいう(恵山)。

・南西(SW) ヒカタ、シカダ、ニシヒカダ、クダリ。

ヒカタは、南西から吹きつける風で、台風などがくるとものすごい暴風雨となることがある。海は大時化となり、漁師たちは忙しく漁船をロープで括り、ただならぬ様相で浜辺を駆けめぐる姿や、大声で誰かが叫んでいるのもヒカタの風が吹く日のことである。

クダリは、夏の季節風で、桜の花の咲く頃から10月頃までつづく温暖で湿気を含んだ軟風で、風向は南南西寄りである。昔、日本海の海上交通にはこの風を利用して北上したといわれている。海面は比較的穏やかである。

シカダ、ニシにかわせば雨…南西風が西に変わってくれば雨である(恵山)。

シカダのたつがわせ…春の晴れた凪ぎの日、恵山に雲がかかり、上空には雲がないのにパラパラ雨が降ってきて海鳴りが聞こえ、南西方向の海が黒く見える。このようなとき突然、南西の突風が吹く(恵山)。

春のシカダと冬のアイシモ大時化(おおしけ)のもと…初春の南西風は強く吹き出すことがあり、海は大時化になり危険。また、冬の北東風は大波を伴うので要注意(恵山)。

・西(W) ニシ、カミカゼ。

やどいとニシカゼは日暮れまで…日雇い漁夫は一日いっぱい働いて夜は休む。西風も日中吹くが夜には収まる(尻岸内)。

ニシカゼとでめんとりは日一杯…前と同意味(恵山)。

・北西(NW) タマカゼ、タバカゼ、ニシタマカゼ。

タバカゼ、ニシタマカゼは凪ぎ…北西風や西風は少々吹いても海は凪ぎである(恵山)。

以上述べたように、津軽海峡と海峡東口にあたる恵山海域は、早い潮流、複雑な還流に加えて、季節や高気圧・低気圧の配置によって反転する風の影響を受け、海上の波は複雑で波高も高い。紹介したような恵山や、函館・上磯地区あるいは下北半島で行われている種々の風の呼び名と波浪の関係などは、まだ近代的な風向計・風力計と16方位表示の風向観測などが普及していない時代の、風土に根ざした民衆の経験則(けいけんそく)、生活の知恵ともいうべきものであろう。