それまでの円筒形を中心とした厚手で器形変化の乏しかったものから、多種多様な器形をした土器がつくられた。また、磨消し縄文という、斜行縄文を一面に施した後に沈線で区画を描き、その囲まれた部分をヘラで磨いて縄文を消すという手のこんだ文様が盛行した。つくられた土器も最盛期の雄大で重量感に満ちたものから、華美で繊細なものとなり、甕、深鉢、浅鉢、皿、壷、片口や注口がつけられた急須形のものなどが出現し、土器が目的に応じて使い分けられていた。また、土器には特に念入りにつくられた壷や急須形の精製土器と、粗雑につくられた甕や鉢などの粗製土器に区分され、前者は祭りや儀式用に、後者は日常の生活に用いられたと考えられている。それまでにはみられなかった石棒などの石製品、玉、土偶や土版などの土製品、櫛などの漆器類もつくられた。

集団での労力を必要とする環状列石(ストーン・サークル)や周堤墓(しゅうていぼ)などの巨大な遺構も出現する。墓にはベンガラ(酸化第二鉄)などの赤色顔料がまかれ、赤=血の色=死をあらわしているのではないかと考えられている。

石狩低地帯以西の遺跡では、最盛期には出土例が少なかったミズナラ、カシワ、コナラなどのドングリが再び出土し始め、中葉には石狩低地帯まで分布域を拡大していたクリやトチノキなどの堅果の利用も始まり、本州では最盛期に完成していたオニグルミ、ドングリ、クリ、トチノキの堅果の4点セットができあがる。野生植物の利用だけではなく栽培種のソバ属花粉や、ゴボウやシソ、ホーズキなどの栽培種子も出土し、植物栽培も行われていた。ただ、土器文化圏は同じであっても、クリやトチノキの堅果と栽培植物の利用例は、石狩低地帯以東では確認されていない。

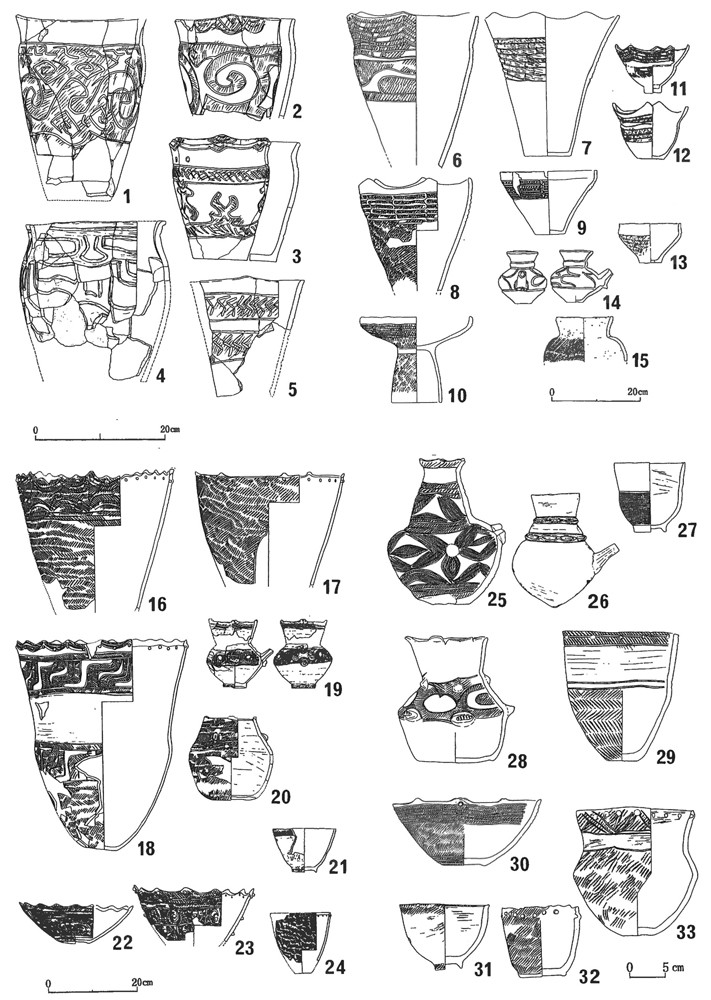

土器 後期初頭には余市系の名残である粘土紐の貼り付け、ボタン状の小突起、沈線による曲線文が施文された涌元(わきもと)式土器が渡島半島に出現し、ついで秋田・岩手県北部から石狩低地帯までを分布域とした十腰内(とこしない)系土器が進出した。道南と噴火湾沿岸部には、地方化した2、3本を単位とした沈線が蛇行、渦巻あるいは一見不規則といえるほど奔放に描かれた入江式土器群が分布する(第32図1~5)。いろいろな形の土器がつくられたとともに、装飾性が乏しい縄文が施されただけの日常の生活用具として使用された粗製土器と、儀式用に使用された磨消し縄文が施文された精製土器の区分がはっきりする。この頃はまだ、道東・道北には北筒式土器の一部が残っていたと考えられている。

中葉になると、船泊上層式、手稲式(第32図6~15)、ホッケ澗式などと呼ばれる、平行にめぐらされる集合沈線文、雲型文、磨消し縄文、入り組み文などを特徴とした土器が、北海道全域に分布するとともに、サハリン島南部にも分布する。集合沈線文、磨消し縄文は関東から東北地方で盛行した加曽利B式土器に特徴的な文様である。北日本一帯が同一の土器文化圏におおわれた数少ない時期である。土器の形も深鉢、鉢、浅鉢、壺、注ぎ口付き土器など、各種の器形がセットでつくられた。このほかに、土版、オロシガネ状土製品などの特殊な遺物もあらわれる。

後葉には細い沈線文とイボ状の貼瘤(はりこぶ)文が付された堂林(どうばやし)式(第32図16~24)、三叉文(さんさもん)が付された御殿山(ごてんやま)式土器(第32図25~33)がほぼ北海道全域に分布する。

第32図 縄文後期の土器(1~5、入江式、6~15、船泊上層式、16~24、堂林式、25~33、御殿山式)

大島直行「入江式土器」、木村英明「手稲式土器・堂林式土器」、野村崇「御殿山式土器」『日本土器事典』雄山閣、1996

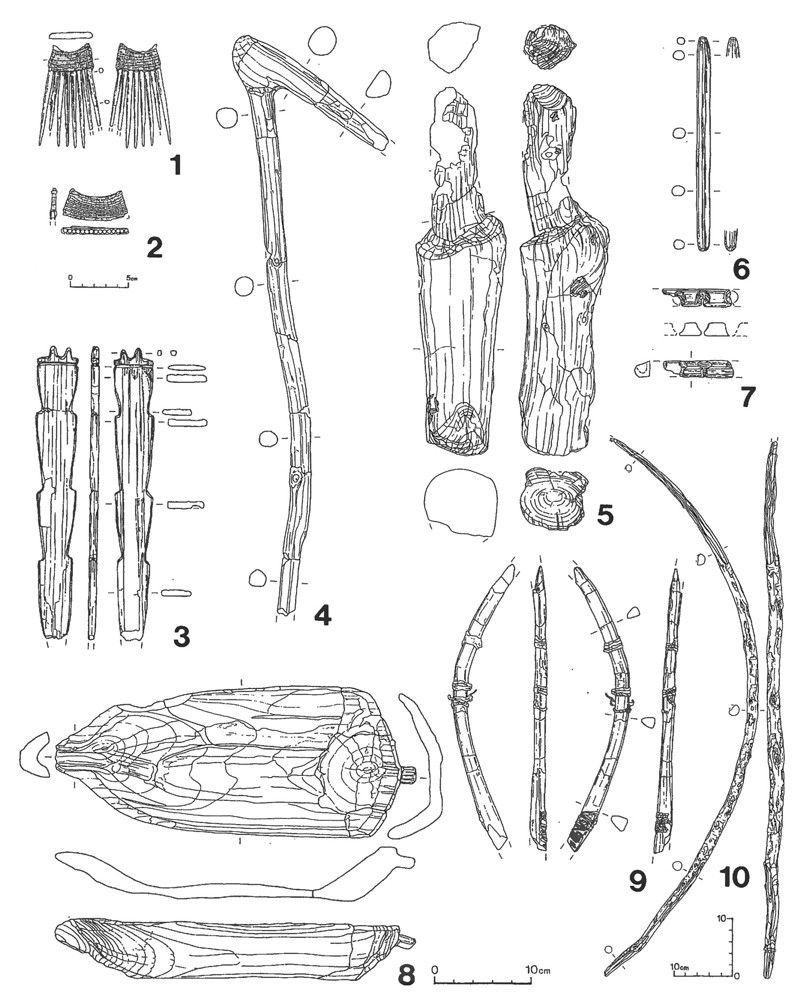

忍路土場(おしょろどば)遺跡 小樽市忍路には国指定史跡の忍路環状列石がある。忍路土場遺跡は環状列石から約70メートル離れた後期中葉の低湿地遺跡である。数多くの土器や石器とともに、台地上の遺跡から出土することが稀な、第33図に示した弦楽器の一部、火を起こすためのヒキリギネとヒキリ板、工具としての石斧の柄、狩猟具の丸木弓、漁労具のタモの枠、浮子、ヤス、容器類の脚付盆、舟型容器、建材の柱・角材、割板、木組、信仰に関連するトーテム状の巨木や漆塗りの櫛、紐や各種の縄、糸玉、編布などの繊維製品、かご、敷物、樹皮製容器などが数多く出土している(北海道埋蔵文化財センター、1989)。

河川の流路沿いからは、作業場と推定される木組み遺構が出土し、その周辺からは板状の木製品や盆、石皿・すり石、トチノキやオニグルミなどの堅果類が出土するなど、そこで植物性食料の加工が行われていたと考えられている。堅果皮や果実の種子も多量に発掘されたほか、ゴボウやシソ、ホーズキといった栽培植物種子、やはり栽培植物であるソバの花粉が検出され、野生植物だけではなく植物栽培を行っていたことも明らかになっている。ヒグマやエゾシカ、ニシンやヒラメなどの焼骨が検出されると共に、肉や血液、堅果類を混ぜ合わせて貝殻に詰めて焼いたと考えられるハンバーグ状の炭化物なども発掘され、当時の生活の様子を再現させてくれる貴重な遺跡である。

第33図 忍路土場遺跡から出土した木製品(1~2、漆塗り櫛、3、楽器の部品?、4、石斧の柄、5、木槌、6、火切り棒、7、火切り板、8、舟形容器、9、タモ枠、10、丸木弓)

『小樽市忍路土場遺跡』北海道埋蔵文化財センター、1989

集団墓地 後期にはまた、かなりの規模をもった墳墓群が出現する。集団墓地の発生といった、葬送の儀礼に意識上の大きな変化があらわれた時期である。

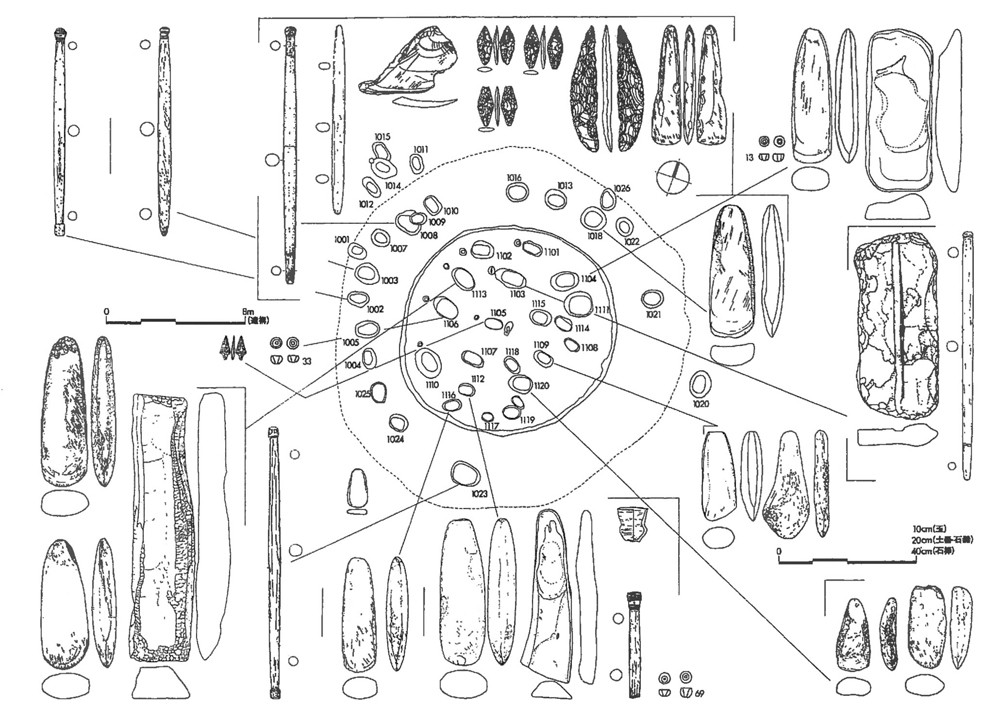

中葉には忍路遺跡や深川市音江遺跡などにみられる、環状列石(ストーン・サークル)とよばれる大規模な石積みで墓域を区画した遺構が出現し、後葉になると千歳市美々5遺跡、同市キウス遺跡、恵庭市柏木B遺跡(第34図)などで、周堤墓あるいは環状土籬(かんじょうどり)とよばれている集団墓地が発見されている。

周堤墓は竪穴状に穴を掘ったなかに数基から数十基の土壙墓を築き、竪穴の周囲に盛り土をして周囲と区画した集合墓地で、ストーン・サークルの列石が盛り土に置きかわったとされている。千歳市キウス遺跡には土手周囲の直径75メートル、土手の高さ5メートルに達する大規模な周堤墓がある。壙底にベンガラがまかれることが多く、副葬品も豊富で各種の石器類や土器、ヒスイ製の玉や朱漆塗りの櫛などの装飾品が多く、両端もしくは一端に彫刻を施した石棒のように、呪術的要素が強い特異な遺物も副葬されている。周堤墓は道央の石狩低地帯に集中して分布する傾向がみられ、周堤墓やストーン・サークルのような大規模な遺構の存在は、共同体的な社会組織が確立されていたことを示すものと考えられている。

第34図 恵庭市柏木B遺跡で発掘された周堤墓

木村英明編『柏木B遺跡』恵庭市教育委員会、1981