北海道の沿岸漁業に動力船を使用したという史実(北海道漁業史)は、明治42年滝尾常蔵が室蘭で手繰網の操業に汽船を使用したこと、大正元年小樽祝津村の阿部民蔵の発動機船による底曳網船のことが記されているが、いずれも試験的操業程度で経済的には採算が合わず終わったらしい。

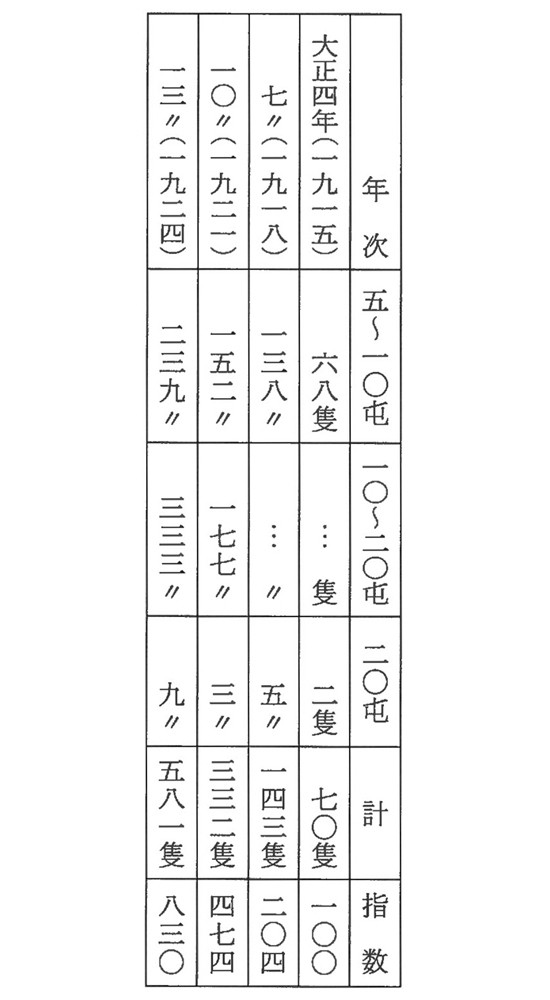

動力船での本格的な漁業は、大正2年(1913)根室地方で蟹刺網漁に発動汽船を使用し成功、これが本道での沿岸動力漁船の先駆といわれている。以降、動力漁船は次の表に示すよう急速に普及していく。

北海道の動力漁船の発達推移(北海道漁業史より)

北海道は本州に比較し動力漁船の普及は7年くらいは遅れていたと言われていたが、その後の動力漁船の増加率は急速に上昇した。大正4年(1915)を100として、大正7年(1918)は、北海道204・全国136、3年後の同10年(1921)には、北海道474・全国260の異常なまでの普及率をみせたのである。これは北海道の漁場の地理的状況と漁業の規模によるものと考えられる。

ところで当時の尻岸内村には未だ発動汽船が導入されていなかった。沿岸から沖合の漁業の主役は帆走の川崎船であった。

川崎船はもとは山形県庄内の漁民が江戸時代、藩統制下の魚問屋の拘束から脱して、秋田近海に出漁した船で、沖合漁業に耐えるよう改善が加えられ、性能の優れた漁船として発達した。江戸時代末頃から、越前・越中・越後の漁師らがタラを追い日本海を北上して北海道の沿岸へもやってきたといわれている。明治期に入るとイカ漁のため、北陸地方から改良川崎船の船団が函館港に集結し、津軽海峡沿岸の各漁村に入稼している。

尻岸内の漁船の動力化は大正の終わりから昭和に入ってからである。初期の動力漁船は改良された川崎船に機関を装備したものであった。当時の尻岸内村は船入澗は接岸ができず、漁船は陸(斜路)に揚げなければならなかったので、推進軸を上下装置とし船尾の内側に推進軸覆を設けるなど、船体の陸揚げに支障がないように工夫された。機関は最初の頃、電気着火式発動機がかなり使われたが、漁場が遠距離となり船体も大型化するにともない、焼玉機関が採用されるようになり、燃料は軽油、灯油であったが、漸次、力の強い重油発動機が導入されるようになった。

大正以降の漁船の動力化は、操業海域が広がり水揚げが種類・量ともに増え、また、船のスピードアップにより鮮度のよいものを、早く広く消費者に届けることができるようになり、生産額は飛躍的に伸びた。大正初期に比較して末期は2倍以上の生産額となっており、特に動力化が一段と進んだ大正10年から15年の増加は著しい。

漁船の動力化は同時に漁業の生産構造、また漁村の社会構造に変化を来した。

タラ・スケソウ延縄漁業、小手繰網漁業など沖合漁業に近代企業としての基礎固めが出来つつあると同時に、船主(資本家階級層)と従属する乗組員(労働者階級)という資本主義社会の構造が生じ、明治時代を通し広く存在した自営漁家が次第に分解していった。