・ガソリンエンジンからディーゼルエンジンへ移行、出力が飛躍的 に高まった。

・給油作業の合理化のため自動給油装置が考案され取り付けられた。

・充電用の発電機が直流から交流に改良され、低速運転時でも充電 可能になった。

・車内照明に蛍光灯を採用、電力が節約され明るさは増した。

・ナイロンタイヤの使用により、その寿命が大いにのびた。

・応力外皮構造体(モノコック、あるいはセミモノコック型)採用で車輌の軽量化を図った。

・車体に非金属部品を取り入れる、軽量化が一段と進んだ。

・車体をデラックス化し、乗客へのサービス(特に観光バスの)を向上させた。

メーカーの競争 日野、いすゞ、ふそう、日産、トヨタ等、国産車メーカーが続々と名乗りをあげ自社の車輌(ボンネット型・キャブオーバ型・アンダーフロア型・リヤエンジン型など)をもって競い合い、計器類や附属品、内装やインテリア等、しだいに高級化し、将来の都市交通・観光旅行の花形として発達の道を歩んだ。

旅客・貨物の輸送 昭和35年のバス・ハイヤーなど旅客輸送事業をみれば、国鉄・私鉄の2倍、トラックなど貨物輸送事業では、国鉄の1.5倍、私鉄の6倍、といった実績であるという。特別な人の乗物であったハイヤーに代わりメーター制を導入したタクシーが現れ、これが一般の人の交通機関となったのも、個人タクシーが認可になったのもこの頃である。

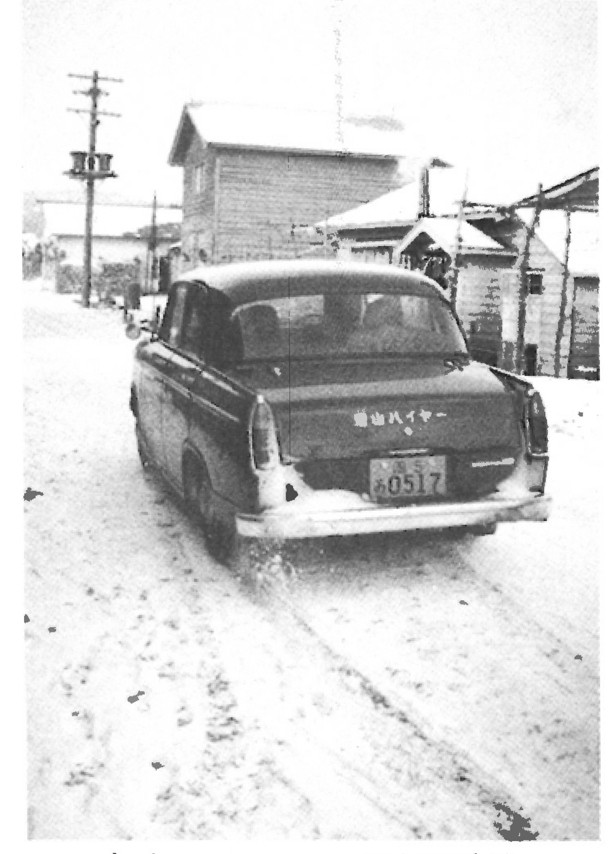

恵山ハイヤー営業 昭和37年(1962)2月、本町の中森睦人が「恵山ハイヤー株式会社」を創業、後、山口俊吉が営業を引き継ぎ営業し、恵山営業所までの終バスの接続に、函館の病院に通院する人達が割り勘で利用するなど、地域の人々に重宝がられた。この頃になると原動機付自転車(バイク)やオート3輪車・トラックなどの自家用車を購入する家も増え、自動車運転免許を取得するために函館に出向く人も多くなってきた。

恵山ハイヤー(昭和37年) “珍しがられた”日ノ浜藤原家

尻岸内自動車教習所設立 昭和40年10月、函館市時任町の阪内清二が尻岸内町字高岱85番地に自動車教習所を開設し、終業の58年12月までに1,800人余りの卒業者を出し、本町はじめ地域の運転免許取得に大いに役立った。坂内は開設の趣旨に「昭和三十八年四月より函館において自動車教習所を開業、自由時間での運転教習のため昭和四十年頃より、免許を取るため数十人の方がバイクで教習に参りました。その頃、教習に通っておられた方が帰る途中、日浦のトンネル付近で高波にさらわれ命拾いをしたという話を聞きました。そこで、役場の茂山課長、斉藤総務部長、北海道工業(砂鉄掘削会社)の大沢さん等に、平地さえあれば練習の半分以上は尻岸内でもできますし、縄張りコースでも(正規の)教習もできますとお話し、中野仁助さんご一家のご協力ご援助を頂き、教習所開設となりました」と記している。この自動車教習所は古武井川の河川敷地13,500平方メートルを整地したものであった。ただ、この教習所は練習コースであって、免許取得のための試験は検定コースのある函館まで出掛けなければならず、教習者の要望を受け町は検定コース昇格の陳情を行っている。

『昭和41年の北海道新聞』より

検定コース昇格へ 尻岸内自動車教習所方面公安委員会に陳情

尻岸内町では昨年十月、古武井川の河川敷き地に開設された尻岸内自動車教習所(阪内清二所長)の練習コースを、自動二輪以下の検定コースに昇格するよう函館方面公安委員会などに陳情している。

これは下海岸地方には検定コースがなく函館に泊まりがけで出掛けなければならない不便を除くため。将来は普通免許検定も目ざしているが自動二輪以下だけでも実現しようとするもの。同地方は昨年十月まで、検定コースは勿論練習コースもなかったので、普通免許を取るには函館に一か月も下宿、休業補償や授業料も含めると七~八万円の支出となっていた。また、最近の漁業不振から二、三男の職業訓練の必要性も強くなってきたので、町では河川敷き地も無償で開放、コース造りも手伝った。これが実り普通免許合格率は九割まで上がっており、ここで検定できれば無免許運転追放にも役立つとしている。

函館中央署では昨年から検定コースが一署管内一つとなったので、実現は難しいとしている。しかし、町では来年は大型車の練習コースも造るので、亀田町の道警検定コースと同じ規模になること、椴法華村古部間の滝の沢トンネルが開通すれば、南茅部方面の受験者(森署管内)も利用できるようになる、との見通しを持っている。