一方、自由主義思想のうねりの中で、義務教育を終えた青年らの意欲と佐々木玉吉氏ら青年団OBの働きかけにより、各地区でいわゆるフォーマルな青年団が結成されている。

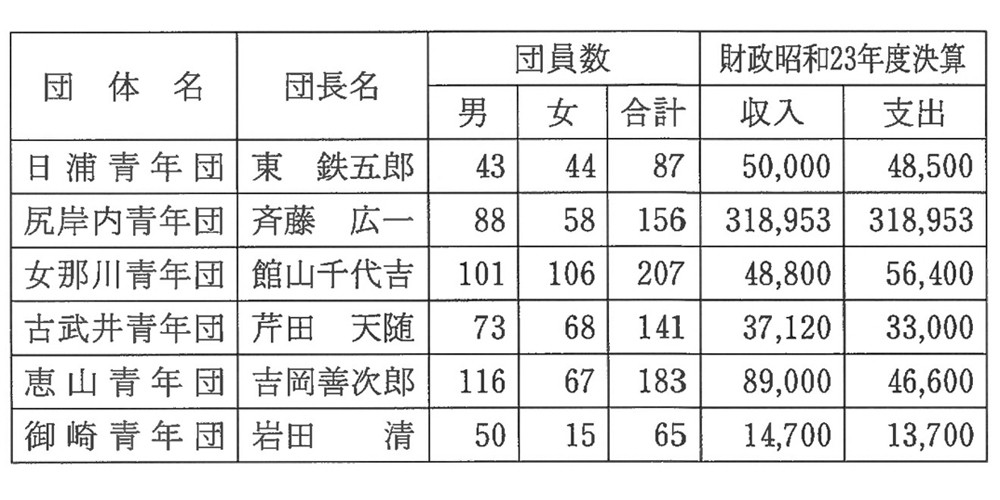

以下は、昭和24年4月1日現在で調査したという『青年団体現況調査』であるが、昭和22年6月には尻岸内村連合青年団が発足していた。

戦後結成された青年団

昭和24年(1949)4月25日には、渡島青年団体連絡協議会が創設され尻岸内連合青年団もこれに参加した。

この青年団は地区青年のほぼ全員で構成し、組織も教養(研修・弁論)・体育(野球・陸上)・演芸(演芸会・発表会)と充実。全町・管内・下北との交流など活動の内容、規模も広がり、年々盛り上がりをみせる。加えて事業部を設け、昆布等の俵詰めなどの作業を行い活動資金面でも自立していた。