人の往来(いきき)も稀な野の小道の木陰に、ひっそりと佇む柔和なお顔の地蔵さん。そして、それに添えられている可憐な草花。切り立つ岩壁の、僅かな窪地にへばりつくように建てられている祠(ほこら)。そこに、誰がどのようにして辿り着いたのか、供えたばかりの神酒(おみき)。

日本の片田舎のどこにでも見られる情景である。

記録によればわたしたちの郷土に、本州から和人が移住したのは1720年、(享保5年)西村善次郎が最初で、次いで1738年(元文3年)野呂平四郎等が移り住んだとある。その後、寶歴年間に漁場を開き来住者5戸。享和、文化年間に及んで75戸の来住。天保・慶応に至って、戸数182戸を数えるまでとなり、村並の様子を呈して来た。だが、これより古く、活火山恵山の頂きには、明らかに和人が祀ったと考えられる祠(ほこら)が存在していた。そして、人々はこの祠(ほこら)を、誰言うとなく『恵山大権現』と呼び、信仰し、それは現在にまで続いている。

それでは、いったい、誰が何を願い、この恵山大権現を祭ったのであろうか。

尻岸内町史・椴法華村史では古文書や諸資料をもとにいろいろと考察しているが、詳細は後述する事とし、ここではその概略についてふれ、郷土を拓いた人々の素朴な宗教心について、想(おも)いを馳(は)せてみたい。

恵山大権現の創建は定かではない。言い伝えによれば700年の遠い昔とも言う。寛文6年(1666)円空上人が『鉈彫りの仏像』を遺(のこ)して行ったとも伝えられている。現在堂内には金毘羅(こんぴら)大権現・秋葉大権現・勝軍地蔵尊の三神が合祀(ごうし)されているが、これが、前述の鉈彫りの仏像がもとになったのか、それ自体が発見されていないので何とも言えない。ただ、この3神が合祀(ごうし)されたのは、相当古い時代であったことだけは確かである。

金毘羅(こんぴら)大権現は香川県の金刀比羅(ことひら)宮であり、古来、舟人たちの守り神である。秋葉大権現は、静岡県周智郡秋葉山に祭られる防火神である。勝軍地蔵尊については、和人を守ってくれるいわゆる鎮守であろう。

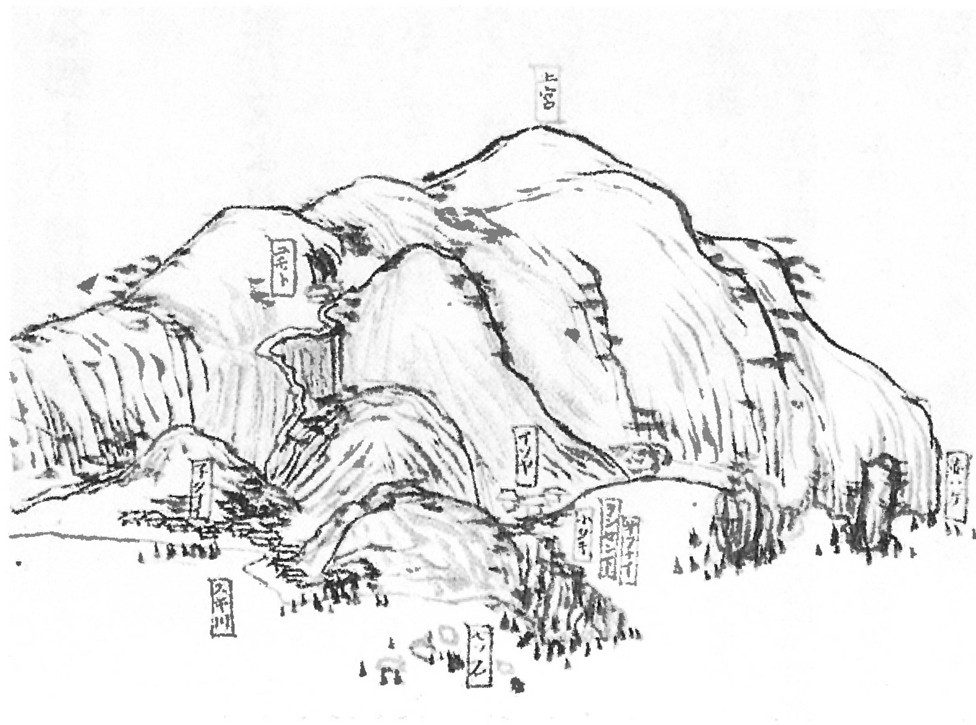

松浦武四郎「蝦夷日誌・巻之五」弘化3年(1846年)より(市立図書館蔵)恵山町上に”上宮”とある

遠く故郷を離れ、蝦夷地にまで出稼ぎに来た人々は、潮の流れが速い海峡での航海の無事を願い、束の間のねぐらに御山の火が噴(ふ)りかからないよう祈り、日々、外敵からの攻撃におののいていたのであろう。そして、これらの自然の恐ろしさ、災難に対する無力を嘆き、時折訪れる修験者(しゅげんじゃ)に祈願を請い共に祈り、自分たちを見守る気高い山に祈りを込め、守護神を祀ったのではなかろうか。そんな先人たちの姿が蘇って来る。

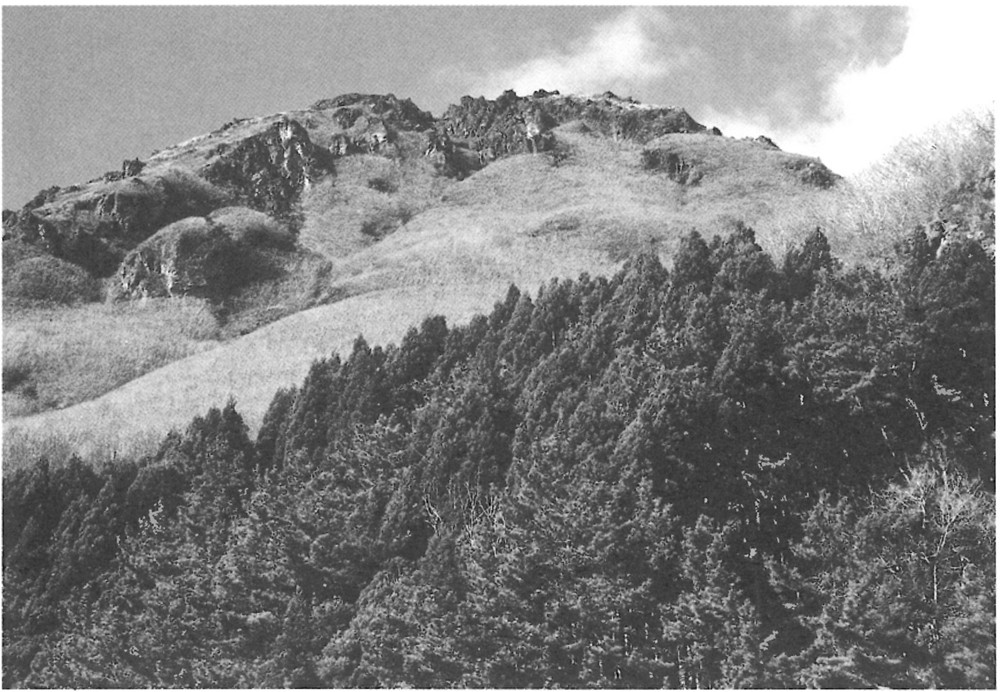

恵山(618m)山頂を望む 御崎(西側)地区から