昭和に入ると、川汲山道の自動車道路開通にはずみがついたように、沿岸の道路の開削が着工される。

昭和二年一二月、臼尻茂差尻(もさし(り))岬道路の開削が完工する。現在の豊崎トンネルの岬である。臼尻・熊泊(大船)間が山越えから海岸沿いの道路となった。急角度の道は七曲りと呼ばれた。

昭和三年、尾札部稲荷浜の商業竹中重蔵(慶応二生・一八六六)は、尾札部・熊泊(大船)間に乗合自動車の営業を始めた。尾札部・川汲温泉間も、同時運行した。

重蔵は、交通運輸の事業にとくに関心をもち、川汲山道の乗合自動車営業にも出願した。しかし、川汲山道は、湯川の〓藤野自動車に許可があった。

昭和四年四月一日、鹿部・大沼間に電車が開通して、村民の関心は鉄道線大沼駅への交通を望む声が高まった。この六月、駒ヶ岳が噴火して郷土は海も山も大被害を蒙り、民心は大きな衝撃をうけた。

村は道・国の補助をうけて、災害の復旧に懸命に尽力し奮闘をつづけた。

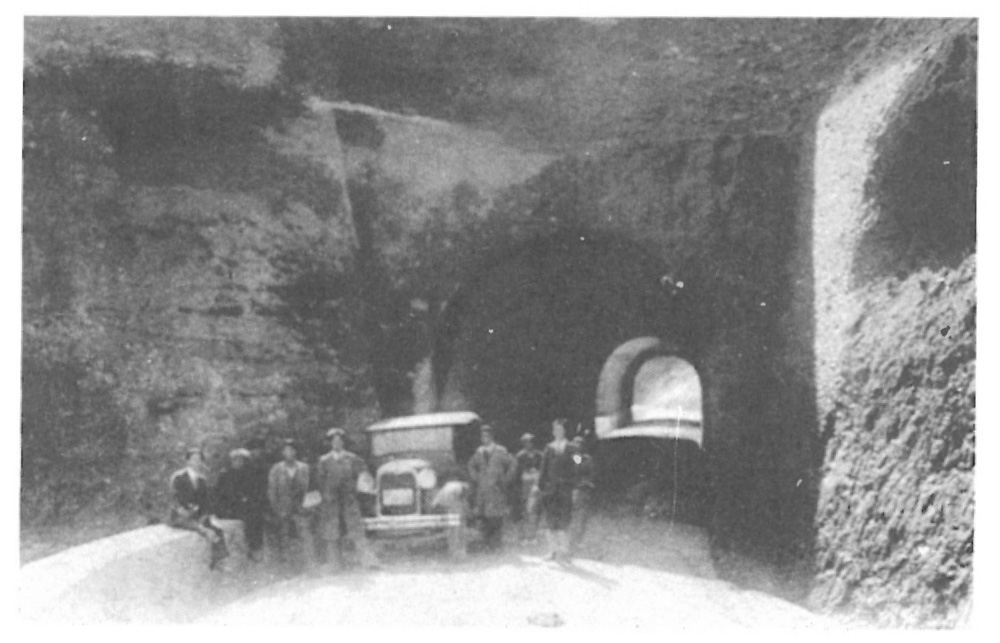

昭和五年六月、黒羽尻トンネルが完成した。カヂ山の切下げ工事も完了した。竹中自動車部は路線延長を申請して許可を待った。同年六月一五日、乗合自動車は尾札部からいよいよ大沼電鉄の鹿部駅に接続した。電車で国鉄大沼駅へ接続する時代がやってきた。重蔵の夢は実現した。

黒羽尻トンネル/昭和5年

昭和六年には見日岬の迂回道路が完成して、一〇月二六日、中の自動車は見日丁川端家の前まで路線が延長された。

昭和七年五月、見日からスマリタ(島歌)への道路が開削された。昭和八年、ピリカ浜・ポン木直間の出崎の崖淵に迂回路が築設された。リヤカーで通れるコンクリート道路が完成し、山越えがなくなったことで村中の人びとは喜んだ。同年七月、古武井と椴法華間の道路が開通している。

昭和九年、木直青年団は皇太子誕生の記念事業に、白井川・大梶間の通学路の掘削をした。島歌と汀浦間の道路も開通した。翌一〇年、盤の沢木直第一号トンネルの開削工事が始まり、一一年、汀浦、日陰浜・ポン木直へと開削工事は進んでいった。

昭和一一年、竹中重蔵は、車輛と路線を大沼電鉄株式会社に売買譲渡した。日中戦争の始まる直前であった。

同一四年、木直二、三号トンネルが貫通したが、乗合自動車は、見日または尾札部までで木直への乗り入れは戦後まで遅れる。

日中戦争が長期化の様相を呈し、物資の不足は交通界にも大きく響き、沿岸のバスも木炭自動車に改造される。