江戸の末期に南部の人和井内某が、板木に来住して南部の駒踊りを伝えたといわれている。渋谷道夫は「安浦駒踊り」は「衣裳や踊りの型から三戸郡あたりの駒踊りの流れを汲むと推察される」としている。

地元の古老は出陣・戦闘・凱旋をあらわすもので、津軽藩の桧山騒動にまつわる戦勝踊りが由来であると、伝えられている。(高田作蔵談)津軽ではなく南部藩のことであろう。

古来、白馬は神の使い、神の渡御に従うものとして、いわゆる神馬の信仰も多い。南部駒で名高いこの地方には、昔から牧場も多く、駒踊りが盛んにおこなわれてきた。南部からの移住者によって安浦に伝えられ、長い年月のなかで郷土の芸能として愛されるようになったものである。

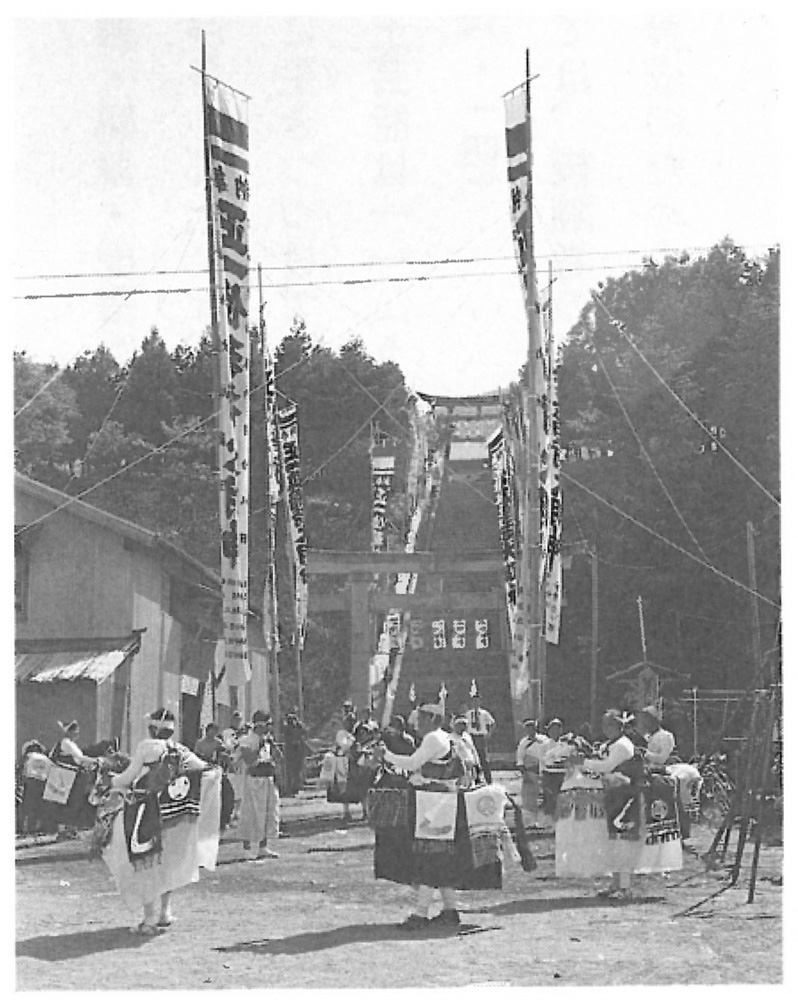

板木の駒踊りは、むかし盂蘭盆と神社の例祭に踊られていた。のちには大祭のときに踊るようになった。大祭は漁家の経済に左右されるので四、五年に一度ぐらい催されるので、大祭が近づくと猛練習をはじめる。稲荷神社で稽古をした。稲荷神社は現在の町立病院の横の母子センターのところが境内であった。

稽古の前に踊り手の補充をすることがある。希望者は何十人も集まってくる。二回りか三回りにして踊らせ人選する。稽古には〓斉藤幸太郎翁が昆布採りのマッカ棒をもって坐っていて、踊ってきた若い者の足をバンと打つ。打たれたら「明日から来るナ」ということだった。

こうして厳選されて駒踊りの踊り手に加えられたものは、地元の模範青年の折紙つきということで本人も自覚をもって生活した。

稽古がはじまると足・股(もも)・腰が痛くて、次の日仕事がつらい。厳しい練習で鍛えに鍛えて拍子を、型を、芸を体におぼえさせる。

従来、駒踊りに女性は入っていなかった。戦争中、男の人たちが兵隊にいったため、女子青年二〇人に手踊りと刀踊りを教え、先輩も加わって駒と七つ道具を加えて公演した。これが女性参加のはじまりである。砂原から招待されて手踊りの女の人達も参加した。草鞋をはいて砂原の市街を囃しをつけて、街まわりをした。

戦後、昭和二五年ごろ駒踊りは青年会に引き継がれた。

町内会で函館の港祭りに出演することを、約束してきた。古老たちは、昔、函館へ出て提灯の明りで踊ったとき、余りうけなかったことがあったので引きとめた。しかし、青年たちは、みな張り切って「出演しよう」ということに決まり、〓張磨家の船を頼んで正午に出港して夕暮れについた。函館の港祭りに参加した。

夏のイカ釣りの時期だったので、夜はイカ釣りに出て、朝、旅籠(はたご)に帰ると着替えて、申し込みのあった町内会の車にのって出かけて公演する。各町内会からひっぱりだこで一週間連続公演した。

十字街の銀座の舞台で踊ったときは見物人が多く、アメリカの進駐軍がいた頃で、外人がカメラで撮影するなど大変な評判であった。このとき進駐軍は刀の携帯を禁じていたので、木刀に銀色のエナメルを塗ってもっていったが、それでも踊りをストップさせて調べられたという。

昭和三〇年代に椴法華の大祭に出演を申し込まれていた。女子は一日前にバスで古部までいき、船で椴法華へ渡してもらって一泊。男達は当日船でいった。椴法華の人たちから大好評をえた。

駒踊りは、天下の大道で踊るものであった。

昭和四〇年九月、全道の民生委員大会が函館市を会場で開催されたとき、青柳小学校の講堂で踊ったのがステージ(舞台)公演の始まりであった。土足厳禁の講堂で草鞋をはいたまま踊ったのは、駒踊りだけだと話題になった。

渋谷道夫は、「盆におどることをふくめて」「駒おどりが一般化し風流化しても宗教的な意味を保持して」いること、「駒おどりが、念仏おどりの一種であったことを示す」ものとして、三戸郡階上村赤保内茨島の念仏を紹介している。

東北には、神楽舞・能舞・鹿舞・虎舞など民間に伝えられる芸能が多い。東北・北陸からの移住者が多い郷土には、東北・北陸の芸能も早くから伝えられ、郷土の生活のなかに生きつづけているものが多い。

道内で駒踊りとよぶ郷土芸能は一一(うち荒馬踊二、駿馬おどり一)をかぞえる。(道新昭和五八・六・一四)

郷土芸能の保存については、後継者の育成にどこも同じなやみをもっている。安浦では、後継者の育成のため小中学生に稽古をつけたり、いろいろと力を尽くしている。

昭和四五年ごろ、白旗青年会館で小中学生を育て、青少年会館のオープンには立派に披露して喜ばれた。こうして現在、育成グループは、三代目の少年達が熱心に稽古に励んで期待にこたえている。

保存会では子ども用の軽くて小型の駒を鉄工公社に頼み、町の助成をえてプラスチック製の駒をつくることができた。一頭、二五万円もかかり、ようやく五頭備えることができた。

昭和五五年、民俗文化財地域伝承活動国庫補助事業の適用をうけ、渋谷道夫編著「安浦駒踊り」(B5判・三四頁)を発行した。

昭和五九年、道文化財保護協会から功労者表彰を受彰した。

駒踊りの構成は、囃五名、大太鼓一名、小太鼓一名、笛一名、鉦拍子二名、踊り手一〇名。現在は一四名で踊っている。

青森県では一手綱(ひとてづな)七匹といい、七頭駒であったが、交流のなかでほとんどが一〇頭駒で踊っている。(渋谷道夫)

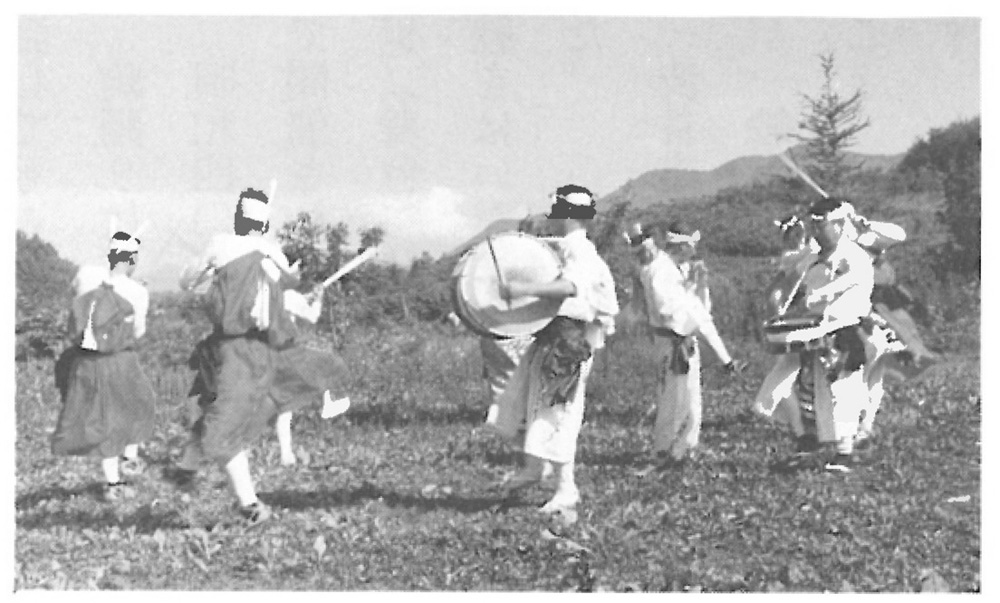

笛吹き以外は大太鼓も小太鼓も、踊りの輪に入って太鼓をたたきながら共に拍子を踏み囃しをかける。

手おどり 七種類1庭入り

(扇おどり) 2二本扇(祓い)サンバ

3しなおどり(手おどり)

4まわりおどり(引返し)

5甚句おどり(手おどり)

6うちがらみ

7一本扇

刀おどり 六種類1庭入り

2振りまわし棒(四方切り)

3休み棒(刀)

4横はらい

5打ちがらみ(逃げあし、こまくい、綾おどり)

6庭引き

七つ道具 六種類1庭入り(扇おどり)

2さんば

3ふりまわし棒

4休み棒

5打ちがらみ(ふみこみ)

6庭引き

駒おどり 八種類1庭入り

2直り駒(横振り)

3引返し駒

4すすみ駒(かけ駒)

5横跳(は)ね(もどし駒)

6かけ駒

7引返し駒

8三宝荒神(乗りちがい駒) (渋谷道夫の区分による)

稲荷神社例祭奉納

野に乱舞する