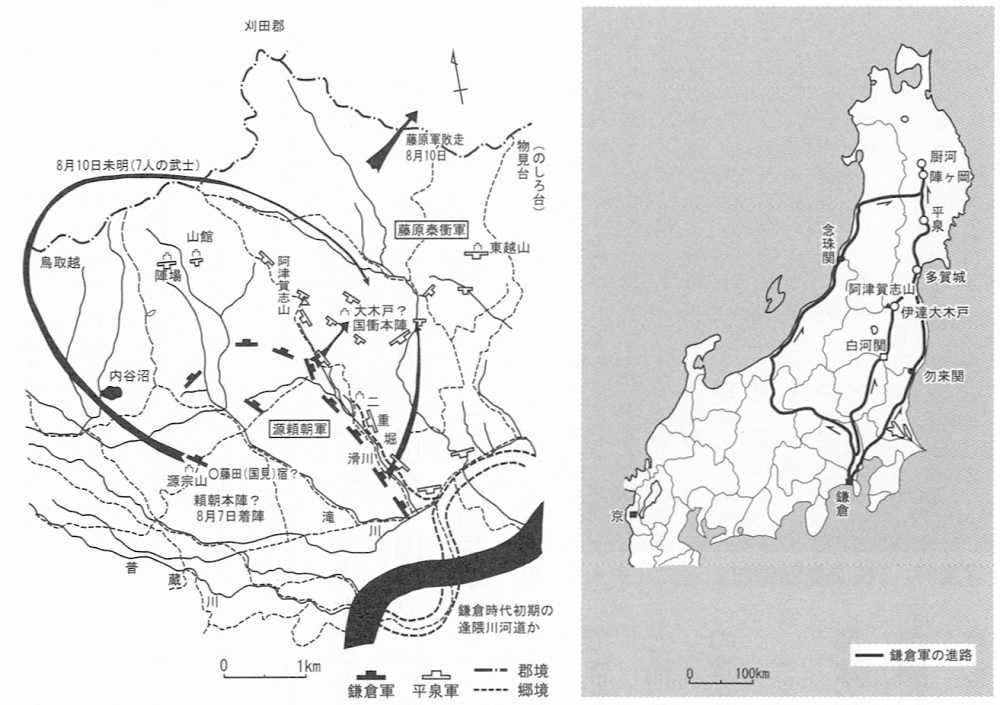

図36 奥州合戦要図(菊池利雄原図:1979より、一部省略変更)(児玉幸多:1968より)

こうして阿津賀志山の防塁をはさんで、両軍合わせて数万騎の大部隊が対峙(たいじ)するなか、七日の深夜には早くも頼朝方の驚くべき工作が開始されていた。暗闇のなか、畠山重忠(はたけやましげただ)の指揮で、あらかじめ用意した鋤や鍬をもった「疋夫八十人」(写真97)が堀の一部を埋め始め、人馬の通路を確保したのである。すでに見たような大規模な二重堀である。「にわかに構えられた堀」とはいえ、ある段階でその存在は頼朝方にも知られるところとなっていたのであろう。

写真97 『扶桑見聞誌記』疋夫八十人

明けて八日の午前六時、畠山重忠・小山朝光(おやまともみつ)・加藤景廉(かとうかげかど)・工藤行光(くどうゆきみつ)・工藤祐光(すけみつ)らの率いる鎌倉軍と、金剛別当秀綱らの率いる平泉軍との間で戦闘が始まった。平泉軍の奮闘にもかかわらず、数に勝る鎌倉軍は、午前十時ころには二重堀を越えて秀綱の陣を破り、秀綱は国衡の本営に退いた。

同じころ、阿津賀志山の南方二十五キロメートルほどの、最前線である石那坂(いしなざか)(福島市平石(ひらいし))でも、両軍の戦闘に決着がついていた。ここを守っていたのは信夫庄司(しのぶしょうじ)佐藤氏で、秀衡が頼朝挙兵に際して兄のもとに馳せ参じる義経に従者としてつけた継信・忠信兄弟の父である。飯坂温泉の近くをその本拠として、湯庄司(ゆのしょうじ)とも称されていた。

石那坂も『吾妻鏡』に「石那坂の上に陣し、湟(ほり)を掘り、逢隈(おう(あぶ)くま)河の水をそのなかに懸け入れ、柵を引き、石弓を張って、討手を相待つ」とあるように、やはり阿津賀志山とよく似た陣地であった(写真98)。ここもまた奥大道が福島盆地に入ろうとする交通の要衝である。「いしなざか」という地名は仙台をはじめとして東北各地に見られる。石がごろごろしている坂の意味であるといわれ、この石那坂のように、河岸段丘の崖にかかる坂であることが多い。

写真98 『扶桑見聞誌記』

石那坂の堀

そこを攻める鎌倉方の先鋒は、常陸国伊佐荘中村の住人、常陸入道念西(ねんさい)(朝宗(ともむね))の子の四人兄弟で、激戦の末に信夫庄司佐藤氏ほか一八人の首を挙げた。その首は二重堀突破後まもなくの阿津賀志山の経岡(つねおか)で晒(さら)しものにされ、鎌倉軍の志気を高めるのに大いに利用されることとなった。念西はこの功績で伊達郡地頭職を賜り、これが奥州伊達氏の始祖となったのである。

しかしこうした緒戦での戦果にもかかわらず、奥州軍の勢力は強く、大木戸の国衡本陣には達することができないまま、戦局はしばしの膠着状態に陥ってしまった。九日の夜、頼朝は自ら大軍を率いて出陣することを決め、翌十日早朝には木戸口に到着、激戦が繰り広げられた。「戦闘する兵の叫び声や物具の音は山谷を響かせ、郷村を動かした」という(『吾妻鏡』)。