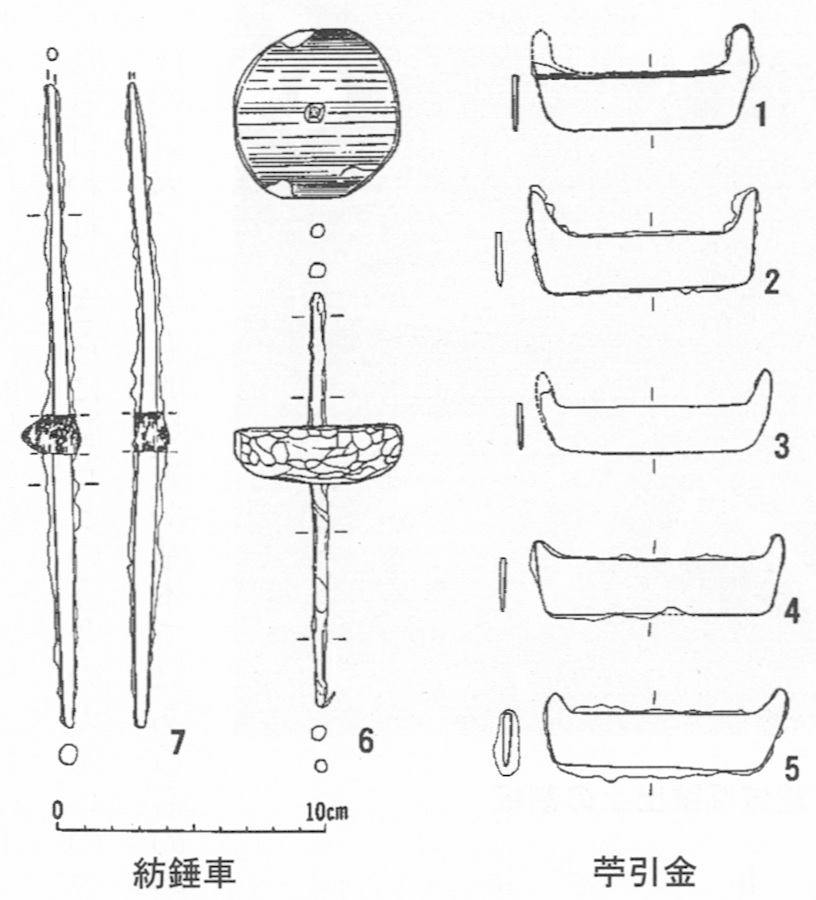

取り出した繊維に撚(よ)りをかける道具が紡錘車(ぼうすいしゃ)である(図52-6・7)。紡錘車も津軽の古代遺跡から普遍的に出土する。とくに現代まで使われている円盤の部分が木製の紡錘車は、境関館の井戸跡から中世遺物とともに出土したことによって、製作時期が一五世紀まで遡(さかのぼ)ることが明らかになっている。製作された糸を使って織り上げるための道具、つまり織機の類は出土例が少ない。

図52 苧引金と紡錘車 境関館出土品

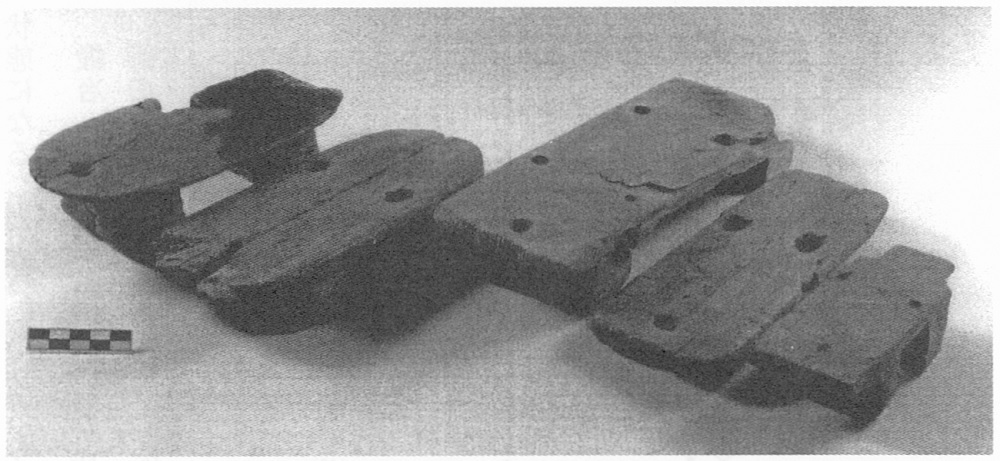

履き物としての下駄は出土が多い。境関館ではみられなかったが、堀越城では文様の施された製品や差歯になった下駄(写真176)、さらに独狐(とっこ)遺跡では子供用の小型下駄もみられ、下駄づくりの職人が存在したことは間違いない。

写真176 堀越城跡三之丸出土の下駄