口寄(くちよ)せ、産土(うぶすな)さま、神サンダンなどの経文(きょうもん)があり、祭文(さいもん)としてはオシラ祭文、

岩木山一代記(いわきさんいちだいき)、金毘羅(こんぴら)一代記がある。個人様式の差違があるが、旋律と語りによって詠唱される。巫具(ふぐ)としての数珠(じゅず)、錫杖(しゃくじょう)、太鼓、弓が拍節リズムを刻む。

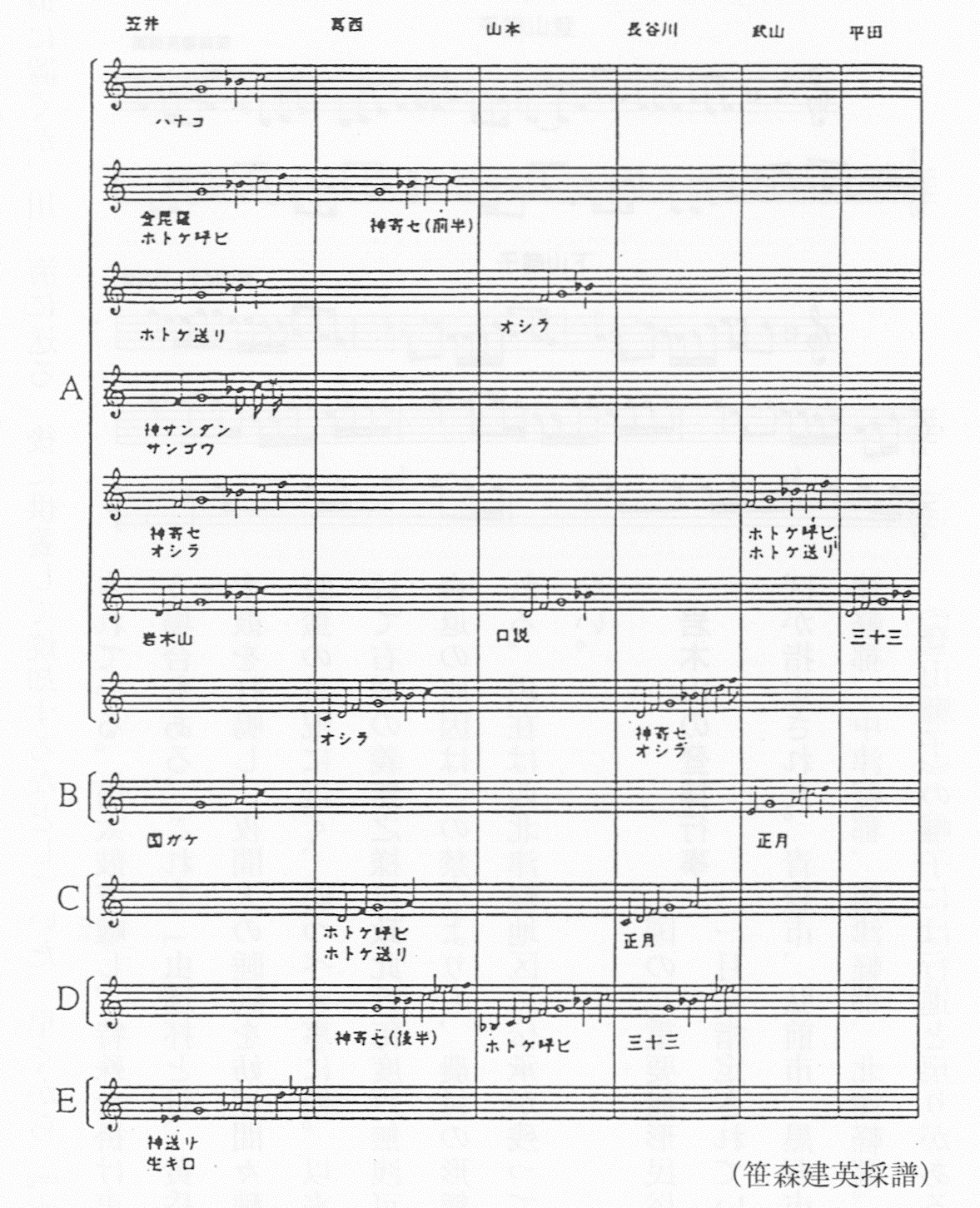

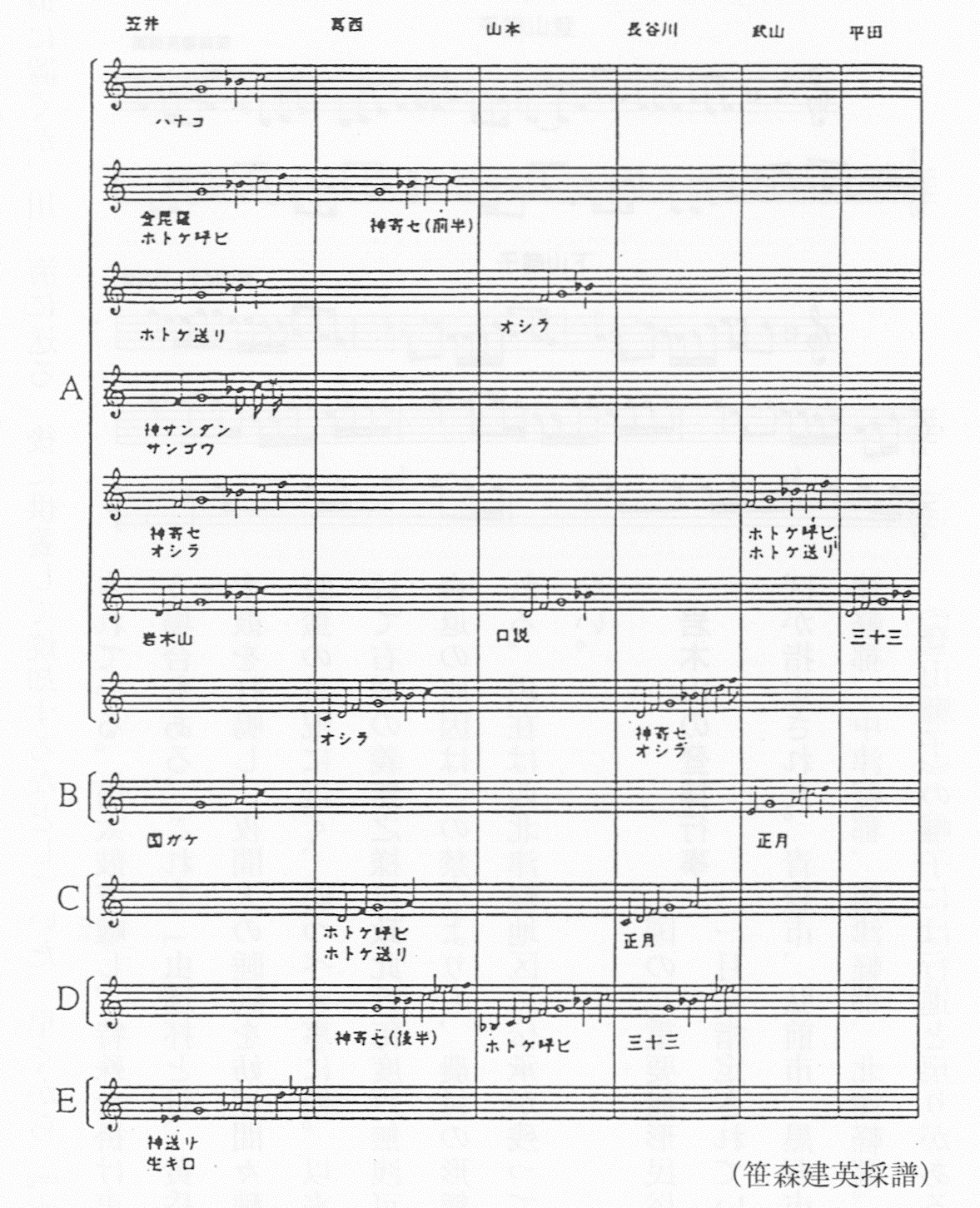

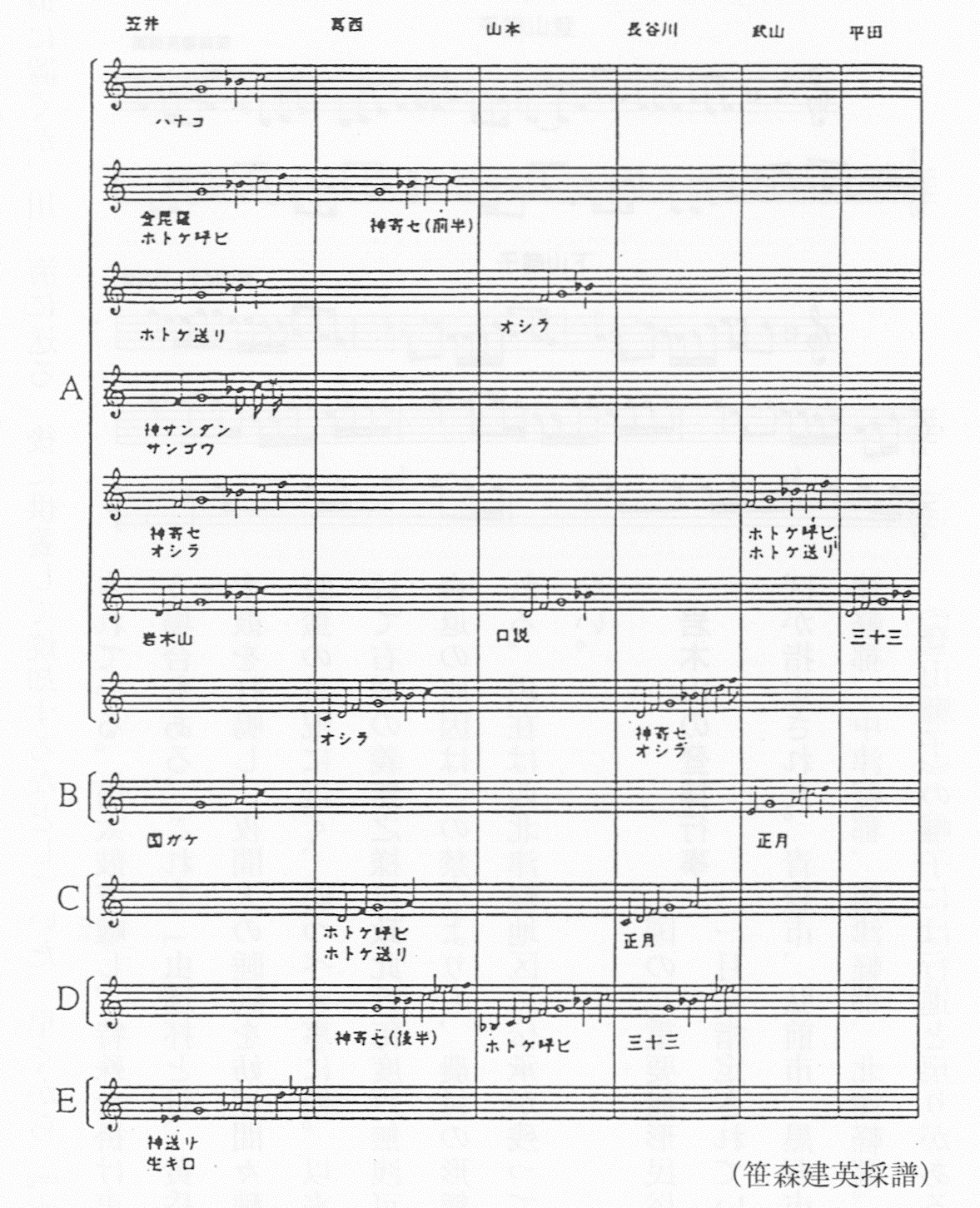

音楽の骨格をなす旋律、その旋律の構造を規制する音組織を譜例1として挙げる。津軽地方にいつごろ行われ始めたかその歴史は不明である。早い記録では『永禄日記』明和九年(一七七二)の条に「巫女」の呼称で書かれている。同じ巫女について『平山日記』は次のように記す。「弘前近所如来瀬村巫女金米銭を家にふらせ候由とりはやし夥敷事にて弘前聞へ郡役人検分に被遣其後村預け成」。原本で確かめたが、「巫女」に振り仮名で「

イタコ」としている。

菅江真澄の記述でも、移託巫(いたくみこ)、移託瞽巫(いたくめしいみこ)、梓巫女(あずさみこ)、めしひの巫女(みこ)などとしている。この習俗も含めて明治六年(一八七三)に禁令が出たのは前述のとおりである。恐山には明治中期から登るようになった。南部地方の伝承とは差違を示すが、下北の

イタコは、数が少なかったが、津軽の

イタコを師匠とするため同一の伝承をもっていた。国の「記録作製などの処置を講ずべき無形の民俗

文化財(選択)」を昭和五十四年十二月に受け、報告書『巫女の習俗 Ⅱ 青森県』(一九八六年)が刊行されている。さらに、「

久渡寺のオシラ講の習俗」が国の「選択」を平成十一年十二月に受けた。

図18<譜例1>イタコの経文・祭文の音組織