活動の方針-流派に偏せず古碑帖によって研究し、競書に重きを置いて審査を厳選公平に行い、初学者の指導は特に懇切にして個性を尊重、隠れた偉才を世に紹介することでこの方針を一貫して七〇年貫いた。そして顧問として比田井天来、岩田鶴皐、鈴木翠軒を仰いで中央書壇と連繋を保った。昭和七年一月四日から三日間、第一回書道講習会を開いたが、受講者四一人だった。講師は弥富破摩雄(やとみはまお)、高橋閑鶴、宮川逸仙、石倉守拙だった。そして会報『北門書道』を月刊で発行、翌昭和八年には『少年北門書道』を発行した。この『少年北門書道』の会員は、昭和十一年には七千余名、支部も県外の樺太、北海道から三重、大阪まで九〇支部に発展、のち誌名を『学生書道』に改めた。書道講習会には、中央から、第六回比田井天来、第七回上田桑鳩、桑原翠邦を講師に迎えて、年々充実していった。

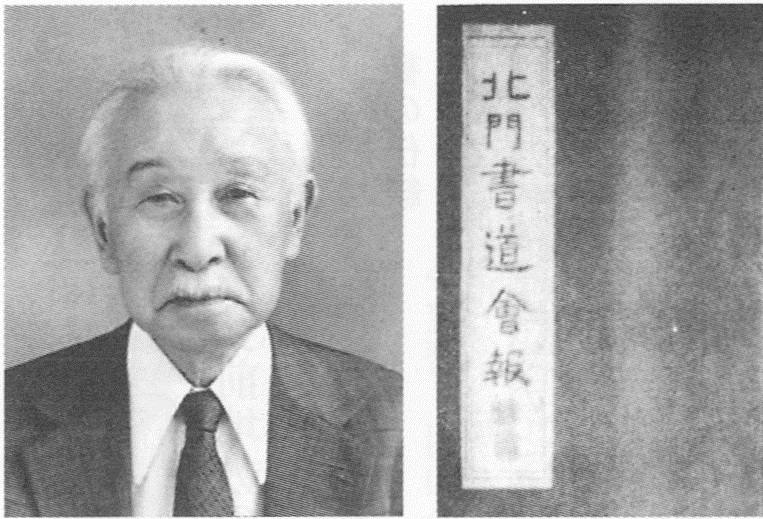

写真313 石倉守拙と北門書道会報第1号