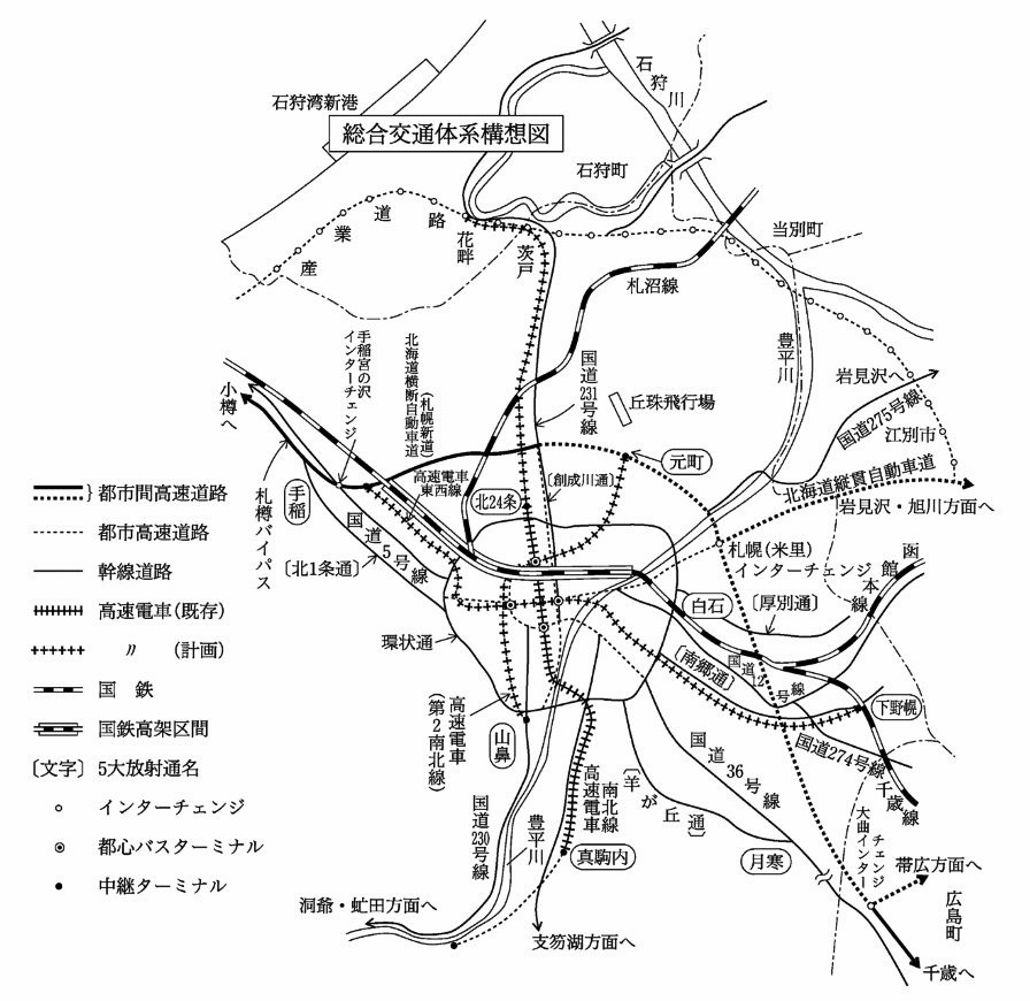

特に当時構想されていた、北海道縦貫自動車道、北海道横断自動車道の整備、石狩湾新港や苫小牧東部工業基地と結び岩見沢を経由して道北・道東へ向かう広域幹線道路、それらと連絡する国道、道道などの整備を目指した。そして札幌市では、多核心型都市への誘導するためにも体系的、積極的に整備を推進した(長総、新長総、三長総)。

図-3 札幌市長期総合計画の総合交通体系構想図 札幌市『札幌市政概要』(昭47)より

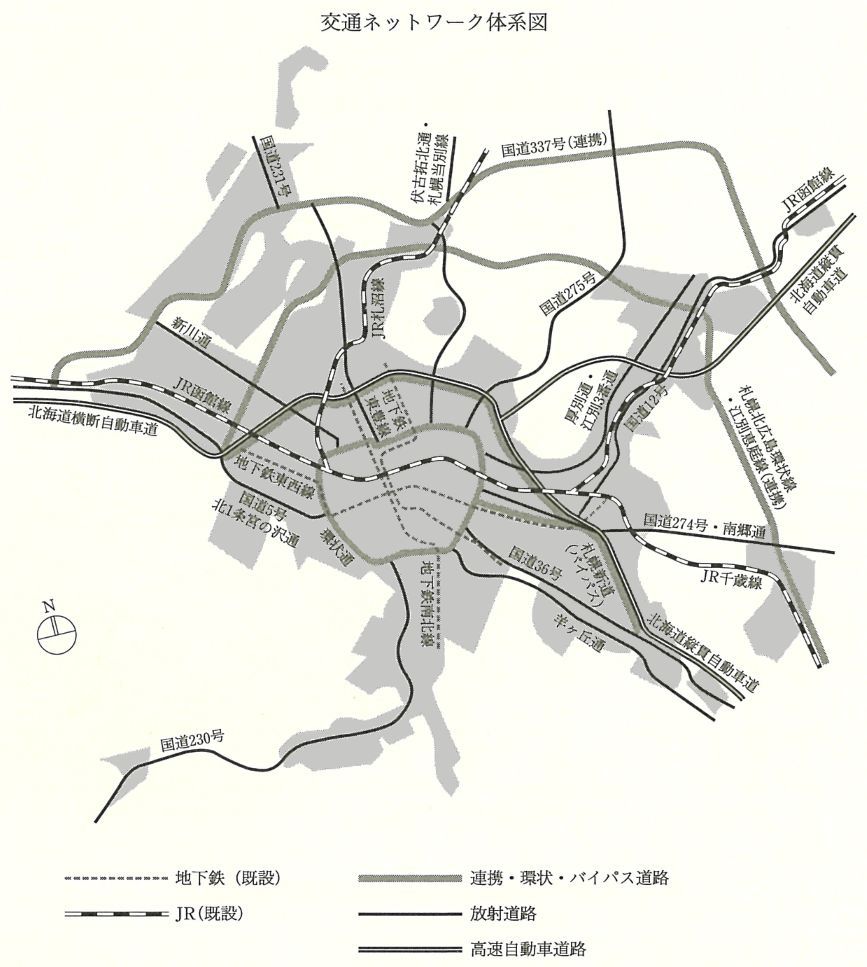

はじめ四十年(一九六五)に策定した都市計画道路では、札幌都心部を中心とした一環状五大放射による分散導入方式のパターンを構想していた。これは、北一条通、厚別通、南郷通、羊ヶ丘通、創成川通の五放射幹線道路と環状通を中心としたもので、都心部への流入を分散化させるものであった。これに加え後に札幌新道といわれるバイパスが構想されていた。六十三年(一九八八)策定の第三次長期総合計画では、より広域な札幌圏に構想を広げ、二バイパス二環状一三放射道路を基本構成とした道路網の整備を目指した。バイパスでは、札幌新道に国道三三七号を加え、環状通も北広島から江別を通り東区、北区の北辺を抜けて西区西野へ抜ける環状通を加えた。一三放射道路は、国道五号、北一条宮の沢線、国道二三〇号、羊ヶ丘通、国道三六号、国道二七四号、南郷通、国道一二号、厚別通・江別三番通、国道二七五号、伏古拓北通・札幌当別線、国道二三一号、新川通である。第四次長期総合計画では、二バイパス二環状一一放射道路をもとに、都心への不必要な自動車の流入を抑制するとともに周辺都市や市内の各地域の拠点へ容易に到達でき、それらの拠点相互が有機的に連結するような道路ネットワークを目指すことになった。一一放射道路は、一三放射道路の国道五号と北一条宮の沢線、国道二七四号と南郷通を連携させて数えるようにした。

図-4 第4次札幌市長期総合計画の交通ネットワーク体系図

札幌市『札幌市政概要』(平15)より

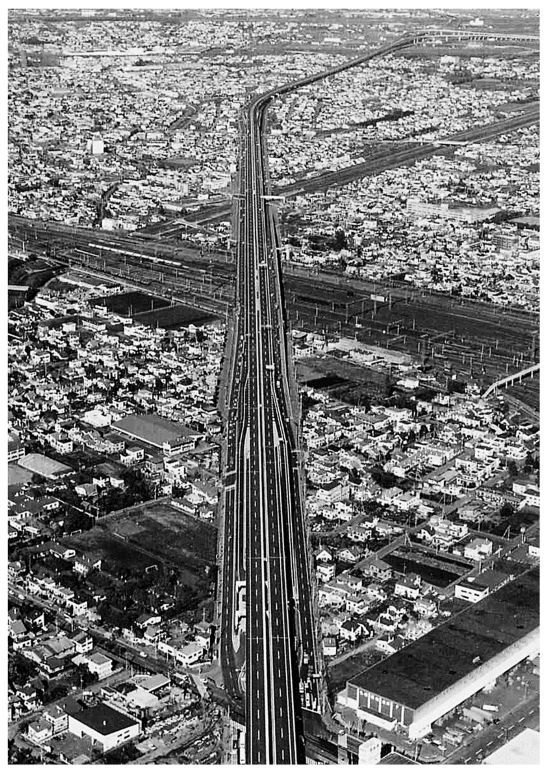

写真-4 道央自動車道 大谷地インターチェンジ付近