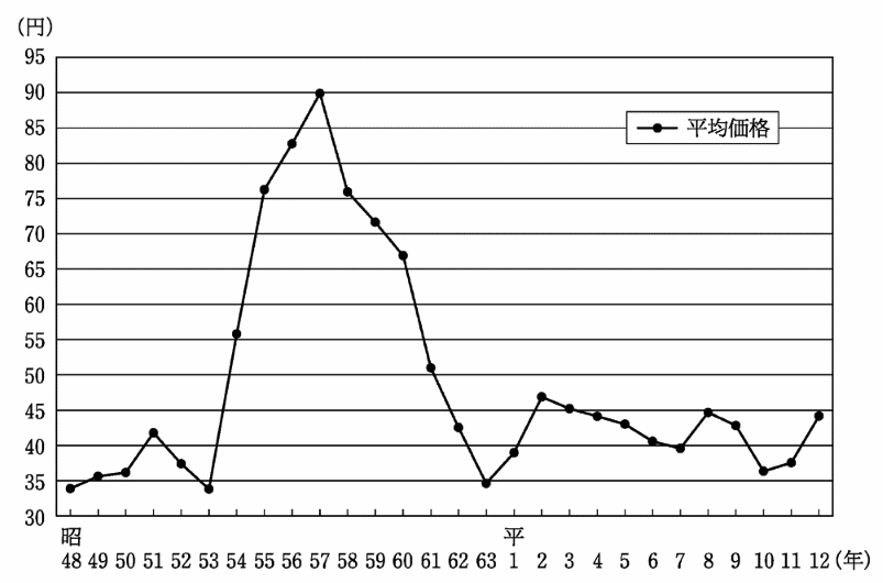

図-2 札幌市家庭灯油価格1リットルあたりの変遷(昭和48~平成12年)

『消費者行政事業概要』各年度より作成。

第一次オイルショック時の国の標準価格一八リットルあたり三八〇円(一リットルあたり二一円)は、需要期が終わったことから四十九年六月一日に撤廃され、統制経済が終了した。同時に元売り価格の引き上げが容認されるとともに、小売価格は元売り価格の上昇分を超える上乗せは認めないとする国の指導方針がだされ、店頭売り六〇三円(三三・五円)が上限価格とされた。しかし、市内の実勢価格は六〇〇円から七〇〇円(三八・九円)、平均が六二二円(三四・六円)と大幅にはね上がり、市民生活に多大な影響を及ぼした。北海道価格的性格が強いため、市は国と元売り仕切業界に再三解消の要請をした結果、元売り一一社は市長と知事の要請に対して、四十九年十一月から各社ともに一キロリットルあたり一五〇円から六〇〇円引き下げた(札幌市生活物資等対策概要 昭49年度)。これで家庭用灯油の北海道価格はほぼ解消されたが、市内価格は一リットルあたり五十年に三六・二円となり、オイルショック前の四十七年十一月の一三・五円台に戻ることはなくなった。

五十六年になると、物価全体が沈静化し、物資の需給が安定して緊急事態を脱したことから、「札幌市生活物資等緊急対策会議」は、「札幌市生活物資等対策会議」に名称変更し、常設的審議機関として位置づけられた。

再び灯油が急騰するのは第二次オイルショックによる五十四年三月以降である。円安により元売り各社が一斉に値上げした五十六年八月に一リットルあたり八八円まで高騰した。五十六年(一九八一)九月二日に、全道灯プ連(灯油プロパン値上げ反対連絡会議の略称。北海道生協連、北海道・札幌消費者協会など二〇団体加盟)が、「通産省と消費者の対話集会」を開催、消費者からは一冬の灯油代が二〇万円を超えそうな勢いで、燃料手当のない年金暮らしの高齢者や母子家庭は耐えられないとして、灯油を一リットルあたり八〇円に抑える行政指導を通産省に陳情したり(道新 昭56・9・2)、北海道通産局と「高値灯油民間公聴会」を開催し、消費者側が意見陳述した。

最高値は五十七年九月七日現在の平均九五円八〇銭(市生活物資部調べ)である。この時は円安を理由に、石油元売り各社が仕切価格を一度に一リットルあたり七円から一三円の大幅な値上げをした。札幌消費者協会や年金生活者らは、「高値灯油を許すな!」「百円灯油実現阻止!」と街頭での反対署名運動を行い、札幌市や国、石油連盟など卸・小売り業界に送付した。再び全道灯プ連も北海道通産局に対して、「円安もドル建ての原油価格が下がっているので相殺される。しわ寄せを消費者に転嫁する不当値上げだ」(道新 昭57・9・4)と抗議した。しかし、通産局は、石油製品の需要減や人件費のアップなどの理由を挙げて値上げも不当の範囲ではないこと、値動きは市場メカニズムに任せるのが基本であると回答し、要望の強かった生活安定緊急措置法に基づく灯油の標準価格は実現しなかった。値上げの原因は、円安に伴う為替差損の発生により原油仕入れコストが上昇したこと、大幅な石油需要の減少により、販売経費などのコスト増を招いたことがあげられる。だが、第一次オイルショック時は原油価格の上昇に連動した石油製品の値上げといったように、比較的消費者に理解できる値上げ内容であったが、五十七年は為替差損や石油各社の経営悪化など値上げ理由がよく分からないうえ、情報の提供も不十分であり、不透明部分が多い状況であった。したがって札幌市生活物資等対策会議は石油業界に対して、経営努力により価格安定を図った後、消費者へ情報提供をすべきだとの意見をまとめ、国と石油連盟に対して、①灯油価格の抑制、②消費者が納得できるような情報提供、③安定供給を求める意見書を通産省に強く要請した(物価だより NO.74)。

第一次オイルショック時は、政府による石油の不要不急関連業種の総需要抑制策や、標準価格制度による経済統制が実施されたが、第二次オイルショック時は、値動きを市場メカニズムに任せる方法を採用したことが特徴であった。その後は需給が緩和して次第に下がり、五十八年八月に七六円九五銭となって二年ぶりに五十六年の水準となった。

一方の自衛策としては、少しでも安く安定的に買うための共同購入が推進された。表5のように、四十九年は二五グループで全市四〇万世帯のわずか〇・七パーセントにあたる三〇〇〇世帯が共同購入していたが、その後、共同購入価格は市内一般小売価格よりも三パーセントから五パーセントの幅で安く購入できることから、五十七年に二五二グループ、約二万六〇〇〇世帯に増え、全市五三万三〇〇〇世帯の五パーセント弱になった。六十年秋は円高による原油安となったにもかかわらず、それまでの最高の四万世帯(七・五パーセント)に増えた。価格は円高差益のため翌六十一年の五一円以降は急激に下がり、初めて三〇円台に下がったのは六十三年である。しかし、平成三年は湾岸戦争の影響により再度四五円に上昇し、市生活物資等対策会議も四年ぶりに石油部会を開催し、共同購入加入数も増えた。七年以降も円高により、一リットルあたり三〇円台から四〇円台で安定的に推移した。同時に共同購入数は急激に減少し、平成十三年(二〇〇一)は九八グループ・三六四二世帯となり、市内約七九万六〇〇〇世帯のうちわずか〇・五パーセントになった。

| 表-5 灯油共同購入グループ数推移(昭和49年~平成13年) |

| 年次 | グループ数 (件) | 加入世帯 (世帯) | 対全世帯比 (%) |

| 昭49 | 25 | 3,000 | 0.7 |

| 50 | 111 | 8,000 | 1.9 |

| 51 | 216 | 13,560 | 3.1 |

| 53 | 185 | 21,461 | 4.6 |

| 55 | 180 | 23,290 | 4.6 |

| 57 | 252 | 25,957 | 4.9 |

| 59 | 239 | 37,927 | 6.8 |

| 60 | 271 | 42,548 | 7.5 |

| 62 | 243 | 39,648 | 6.7 |

| 平 1 | 113 | 34,202 | 5.5 |

| 3 | 246 | 44,272 | 6.7 |

| 5 | 269 | 50,204 | 7.2 |

| 7 | 265 | 49,704 | 6.9 |

| 9 | 259 | 24,549 | 3.3 |

| 10 | 89 | 6,474 | 0.9 |

| 12 | 298 | 4,147 | 0.5 |

| 13 | 98 | 3,642 | 0.5 |

| 『消費者行政事業概要』各年度より作成。 |

| 各年11月現在数。 |

灯油価格は原油産出国の戦争や国際的な石油需給情勢、さらに円相場に強く左右されること、また、異常寒波などの不測の事態にも需給が逼迫し高騰するので油断は禁物であることを認識した市民も、比較的低廉で安定供給期間が長く継続すると、共同購入から遠ざかったことがうかがえる。