道では開道百年記念事業として四十年に記念塔、博物館、建造物村の建設を計画し、四十一年に三者の記念地区造成を決め、同年八月に北海道開拓記念館構想が策定された。建設地は野幌原始林に近接した丘陵地が選ばれ、周辺地一帯二〇四〇ヘクタールが四十三年五月に、道立自然公園野幌森林公園に設定・編入された。

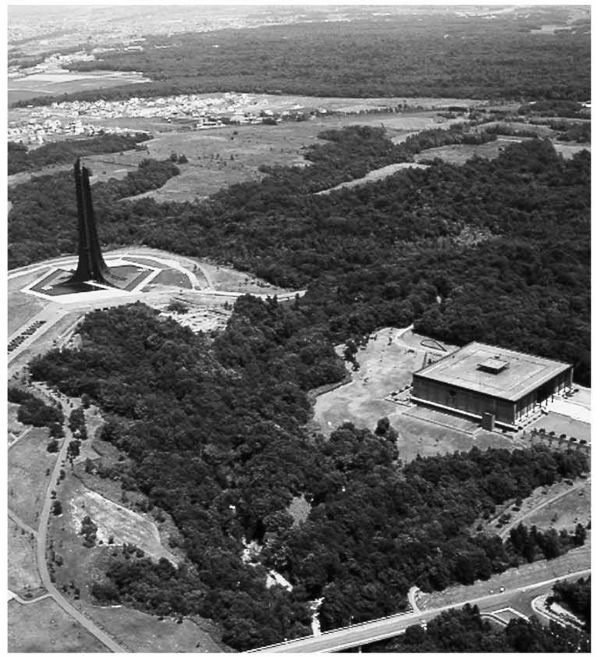

写真-6 北海道開拓記念館と記念塔

道開拓記念館は四十三年十一月三十日の起工式から建設に入り、四十五年に工事が竣工し、あわせて展示施設の工事に入り、四十六年四月十四日に開館(翌日一般公開)となった(北海道開拓記念館10年のあゆみ 昭56)。同館の自然環境と一体化した野幌産レンガを貼った明るい外観、現代的な展示スタイルなどが好評を博し、観光スポットともなって毎年三〇万人の入場・利用者を集めていた。同館は平成三年十一月四日から常設展示を全面改訂するために休館し、翌四年四月十五日にリニューアルオープンしている(北海道開拓記念館三〇周年記念誌 平14)。

道開拓記念館と共に計画化された北海道開拓の村は、五四ヘクタールの広大な敷地に中に、明治・大正期の建造物を移築・復元した野外博物館であり、五十八年に開村していた。移築建造物の収集作業は、四十四年から札幌市内にあって解体に瀕した緊急性の高い一部の建造物について開始されていたが、建設は当初より開拓記念館の完成以降の事業計画となっていた。

そのために開拓記念館の開館後の四十七年から具体化され、同年十二月に建設基本構想(案)の策定、四十八年四月に建設協議会の設置、四十九年一月に基本計画の策定などを経て、移築建造物の収集作業がなされていった(北海道開拓の村整備事業のあゆみ 平4)。そして五十二年六月一日に起工式を行い、五十八年四月十六日に開村式を迎えた。開村当初は一五棟の展示であったが(現在は五二棟)、道内外よりの人気を集める施設となり、開村年だけでも約四七万人が入村し、これ以降も毎年三〇万人ほどが入村している。

村内は四ゾーンからなるが札幌市内の建造物では、市街地群に開拓使工業局庁舎、福士成豊邸、有島武郎邸、開拓使白官舎、北海中学校舎、龍雲寺、山本理髪店、南一条巡査派出所、札幌拓殖倉庫、太田装蹄所、農村群に樋口家住宅、信濃神社、河西家米倉、山田家養蚕板倉、小川家酪農畜舎、山村群に札幌農学校寄宿舎(恵迪寮)、札幌師範学校武道場が移築されており(漁村群にはなし)、また市街地群には札幌駅、開拓使札幌本庁舎が鉄筋コンクリート製であるが復元されている。このように開拓の村には、札幌市内の多数の貴重な建造物が保存され残されただけに、札幌にとって村の役割と存在は大きいといわねばならない。