札幌護国神社は昭和四十三年十月十日に不審火によって社殿を焼失し、四十五年に新社殿が完工し八月二日に遷座祭が行われた。同社も五十四年七月六日に創祀百年記念祭を執行し、十二月二日に記念事業として職舎が新築された。五十四年七月六日に、社殿の半地下室へ日清・日露戦争以来の資料を展示した遺品殿を開設しており、平成元年(一九八九)十月十九日に創祀百拾年記念祭を執行し、『札幌護国神社創祀百拾年史』(平1)が発刊された。

境内には、以下の慰霊碑が戦後に建立されている。

ノモンハン英魂之碑(昭42・9・16)、アッツ島玉砕雄魂之碑(昭43・7・29)、北千島慰霊之碑(昭50・8・23)、メレヨン島戦没者慰霊碑(昭46・10)、北海道全海軍英魂之碑(昭53・8・20)

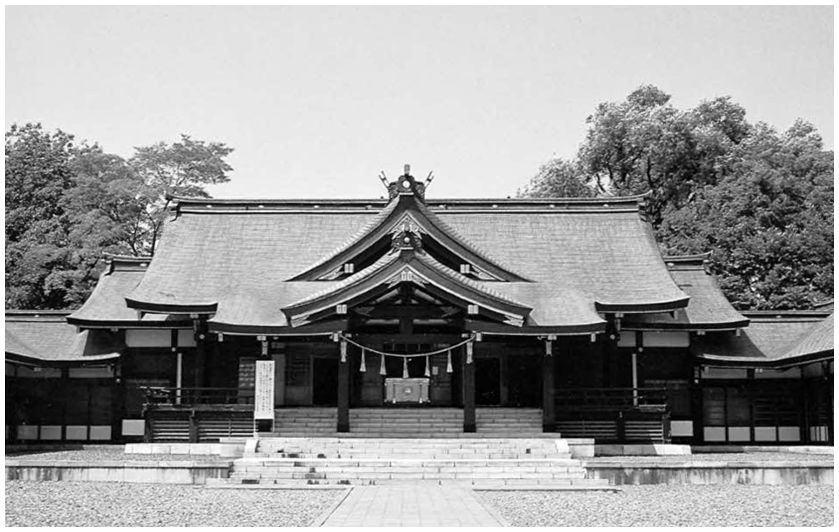

写真-2 護国神社

昭和二十四年九月に滋賀県の多賀大社の伊邪那岐(いざなぎ)、伊邪那美(いざなみ)の二神分霊を勧請した多賀殿は、延寿と縁結びの神として信仰されているが、この多賀殿に山鼻神社が四十六年五月一日に合祀されている。山鼻神社は明治二十三年の創設で、南一八条西一三丁目に所在していた。

市内神社の合祀では、篠路神社には①烈々布天満宮(昭41・1・25合祀)、②山口金刀比羅宮(昭43・9・1)、③太平神社(昭47・9・7)、④北伊夜日子神社(昭54・11・3)、以上の四社が合祀されている。①は明治三十二年、②は山口県からの入植者が金刀比羅宮の分霊を祭って明治中期頃の創設であり、③は菅原道真をまつり明治二十六年に神殿を建立、④は新潟県の移住者が郷里の弥彦神社の分霊を勧請して明治三十九年に創設したものであった(篠路神社御造営 鎮座一二五年記念誌 昭55)。

手稲神社も石狩湾新港建設のために移転をせまられた、小樽内川稲荷神社を四十七年十月に合祀し、「部落の若者達の信仰も時代の流れと共に偸薄(とうはく)となり、秋祭も衰微(すいび)していった」ことが原因として、現在の前田一〇条一一丁目に所在した新川神社を四十八年十月十二日に合祀している(手稲神社史 平12)。いずれも昭和四十年代であり、この時期は札幌近郊の農村地域が開発地として発展する一方で、信徒が逆に減少し祭祀の継承が難しくなっていたことを示している。

神社史の編纂・発刊も近年の記念事業で行われるようになり、主要なものでは以下の神社史が出されている。

『札幌祖霊神社創立百周年記念誌』(昭46)、『西野神社小史』(昭50)、『西野神社の百年』(昭60)、『新川皇太神社』(昭60)、『上手稲神社百二十年史』(平8)、『手稲神社史』(平12)、『信濃神社百年』(平12)

市内神社の沿革を概観するものとしては、『札幌の寺社』(さっぽろ文庫39)、『北海道神社庁誌』が刊行されている。