松窓乙二の書と句

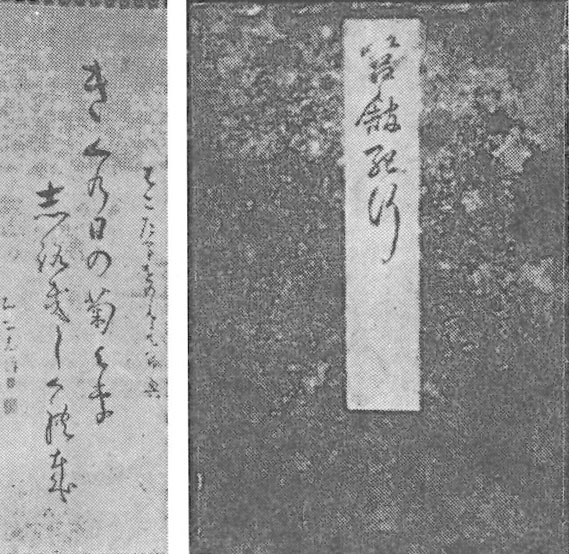

更に異色の存在として俳人松窓乙二がある。乙二は文化7(1810)年箱館に渡り、高龍寺の付近に庵を結んで「斧柄社(おののえしゃ)」と称した。奥羽俳壇四天王中の長といわれ、白石村の千住院の修験僧であった。本姓を亘理氏、名を清雄といい、父も俳人であった。乙二は丈芝坊白居に師事し、弟子太呂を伴って来箱、松前にも遊んだ。文化10年郷里白石へ帰り、文政元(1818)年再び箱館に来たが、翌年暮松前を立って郷里に帰り、同6年にこの世を去った。『箱館紀行』『おののえ』『わかほとけ』などの著書を残している。

斧柄社は本道最初の俳句結社であり、箱館松前を合わせて社中数百人を数えたというから、本道の俳諧がようやく大衆化されたのはこの期であるといい得る。同社2世の布席は陸奥国伊達郡山崎村に生れ、本名吉田清兵衛平重貞といい、松前伊達家の2代を嗣いだ人であり、雁来舎とか楳窓とも号した。病没した翌年の天保12(1841)年、高龍寺末庵地蔵堂に「葉すくなの松よりさひし我姿」の彼の句を刻んで、門人らが姿塚を建てたというが、いまはない。現在高龍寺には「花にねぬ此もたぐいか鼠の巣」という芭蕉の句を刻んだ鼠塚があるが、これは文政年間に斧柄社中が建てたものである。同社は3世草琚(平田伝六、弁天町住)、4世北崕(称名寺住職)と継ぎ、いま称名寺にある「涼しさや月とものいふ町はづれ」の句碑は、北崕のものといわれている。また天保のころ、「雪鶴社」というのもあった。