箱館では渡来するアメリカ船の応接のため、安改元(1854)年7月に奉行が、老中にあてて「阿蘭陀通詞」の配置を願い、翌閏7月に老中からの達しが届いている。

和蘭通辞の儀に付申上候書付

竹内清大郎

箱館表の儀、来春以来、亜米利加人渡来の節、通弁のもの無之候ては差支候間、和蘭通辞両人宛同所へ被差置候様仕度奉存候、依之此段申上候、以上、

寅七月

箱館奉行へ

覚

箱館表へ通弁之為御用、向後長崎和蘭陀通詞の内両人宛、三ヶ年詰交代の積を以、人物相撰申渡候様、長崎奉行へ相達し候間、得其意可被談候、尤箱館表におゐて、相応のもの相撰、稽古為致、往々支配向等にて相弁し候様にも可被取計候事

(『幕外』7-46)

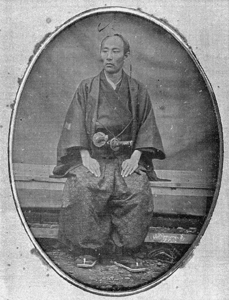

名村五八郎 ハワイ・ビショップ博物館(Bishop Museum)蔵 九州産業大学教授小沢健志提供

老中からの達しには、長崎奉行に対して、箱館に2名の通詞を派遣する旨命じたというほかに、箱館でもその養成をするようにという注文があったことにも注目しなければならない。すなわち、以後箱館では長崎から派遣される通詞の他に、現地で養成された「通弁」を仕事とする役人が出現することになるのである。長崎では、「通詞」は職制として確立しており代々世襲をもって組織されていたが、箱館では職制上は通詞という職名はなく専ら「通弁御用」ということばが使われた。さて、老中の達しに応じて同年9月に長崎奉行が、2人の人物を3年交替の予定で派遣することを通知してきた。1人はマクドナルドの生徒の岩瀬弥四郎であり、もう1人は、すでにその頃堀織部と村垣与三郎の北蝦夷地の見分について蝦夷地にいた、阿蘭陀通詞名村五八郎をそのまま残留させるというものであった。

名村は箱館奉行から、すでに同年8月には居残りの命令を受けており、正式に通弁御用を申し渡されたのは12月のことであった。岩瀬もこれに前後して、到着しているものと思われる。当時の箱館港は薪水、食料、燃料の供給のための港で、交易はまだ許されてはいなかった。外国船が入ると両者は諸役人に同伴して応接にあたったが、その頃入港していた船は、アメリカの捕鯨船やイギリスの軍艦などであった。したがって、ほとんどは英語でのやりとりとなった。名村や岩瀬は「蘭語英吉利語対訳之字書」などを持って、一々ことばを書き取り、辞書に照合しながら応接にあたってはいたようである。しかし、それでも実際には、なかなか通じなかったらしく、たまたまオランダ語のできる人がいれば、仲介してもらうなど、大いに苦労をしたようである。これには奉行も困ったらしく、同2年5月の老中あての上申書に、「通訳の意味が適切でなく通じないので、心痛であるが、英語通訳がいないのでやむを得ないことである」(『幕外』11-127)と書いている。この見解によっても、あくまでもオランダ語通詞の域を出ていなかったことがわかる。とはいえ、箱館の通訳だけでなく、下田や長崎の通訳も、同じく英語の通訳や翻訳には苦労をしており、この時期やはり英語での交渉には限界があったようだ。

約束の期限がきて安政3年には通詞の交替が見られる。岩瀬弥四郎が帰って、新しく塩谷種三郎、品川藤十郎、北村元七郎の名前が見える。一方、名村五八郎は同年8月21日付けで箱館奉行所に召し抱えられた。この時の肩書きは支配定役格で、切米30俵、3人扶持、手当金50両、別段金3両、筆墨料1月1両を与えられた(倉沢剛『幕末教育史の研究』)。この措置は、名村には一貫して通訳者の養成をさせる、という含みもあったことが考えられる。同4年の秋には堀伝造、植村直五郎、荒木卯十郎の3名の通詞が到着した。