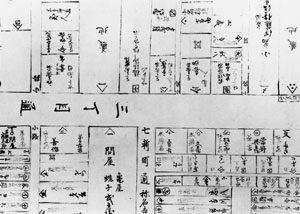

図4-5 函館大町家並絵図

このことを裏づけるように町家地区を数値から見てみると、文政3(1820)年の屋敷数と戸数の比は、内澗、大町などでは1.5倍でこれが万延元(1860)年になると内澗町では3.7倍に増えており、大町でも明治2(1869)年の「函館大町家並絵図」(図4-5)から3倍の数値を得ている(前掲「維新前町村制度考」、万延元年「内澗町、会所町、大工町、人家并家業書上」北大蔵)。これらの数値と関連するものとして、万延元年の上記史料から内澗町の地主家持12パーセント、家持7パーセント、借家81パーセント、会所町では地主家持3パーセント、家持20パーセント、借家77パーセント、大工町では家持36パーセント、借家64パーセントという数値を得ることができる。このような数値は「少数の地主のもとに町屋敷が集中する傾向がはっきりしてくる。これらの大地主は、本拠地である町屋敷に店舗を出して商売をすることはあっても、それ以外の所有町屋敷は、内部を分割して貸すことにより、地代、店貸収入をめざさざるを得ない」(玉井哲雄『江戸』)ことと関連するものではないかと考えられる。

これが海岸道路の整備によって裏坪が表坪化することにより、裏店が整備され道路に面して店舗を構えるようになった。この変化を、先の数値と比較しても明治5(1872)年の内澗町で屋敷数と戸数の比が2.4倍と低下し、地主家持17.5パーセント、家持27パーセント、借家55.5パーセントと家持の割合が増えていることからも説明できるのではないだろうか(明治5年「戸籍人別書上」)。

このような町屋敷経営の変容は、その機能を表わす職業構成にも関連している。内澗町を例にとれば、万延元(1860)年では小商が16パーセントを占め奉公人、手代などの使用人が次に続き、洗濯、日雇、船乗、在方商などが7パーセント、木綿小間物商が5パーセントという構成となっていた(前掲「内澗町、会所町、大工町、人家并並家業方書上」)。

これに対し、明治5年3月の史料を相対的に比較してみると、もっとも多い小商については17パーセントとほとんど同じ比率を占めている。しかし一方で、太物、小間物商、荒物商などの業種の割合が増えており、反対に在方商、洗濯、船乗、使用人、日雇などの業種が減少しているのである(明治5年「町内留」)。

このことは、船乗、洗濯、日雇など海岸沿いの裏表屋に居住していたと推定される人たちが、裏坪の表坪化にともない居住空間を失なった結果であり、業種別による住み分けの一因とも想定できよう。別な言い方をすれば、新たな都市機能の整備により空間の質が変わりその同質空間を別な場所に求める必要がおこり、その繰り返しにより都市空間は拡大していくことが想定できる。そしてここでの具体的事例として、この裏坪から表坪化した屋敷割が東浜、仲浜、西浜各町となったのである(「御達留」『函館市史』史料編第2巻)。