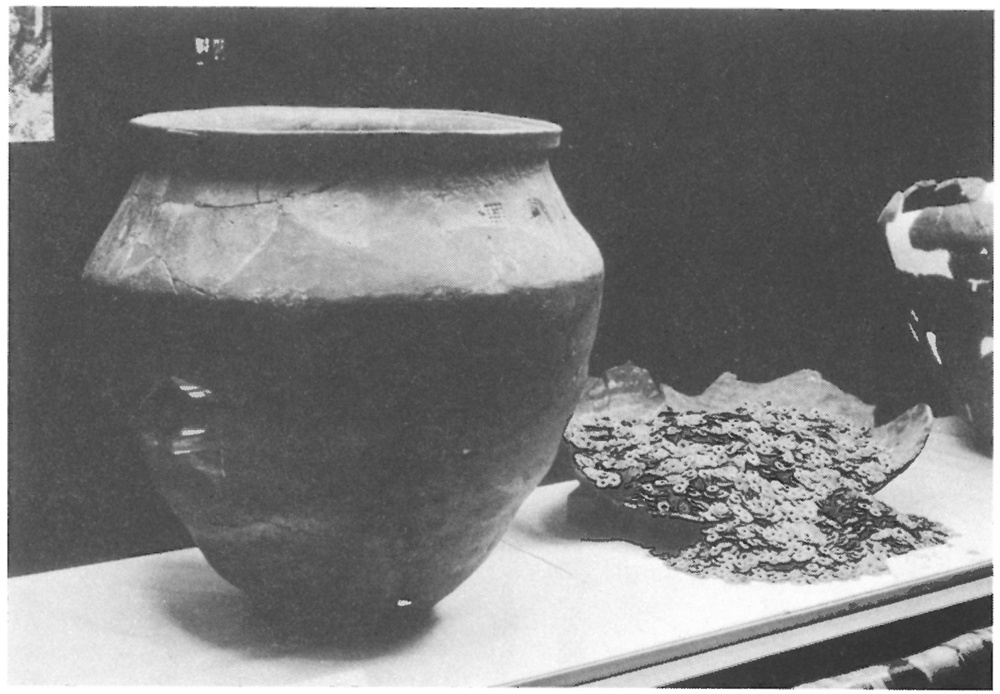

志海苔古銭と大甕(市立函館博物館提供)

銭を埋納した三個の大甕は、海岸線とほぼ平行に、それぞれ五メートルほどの間隔で並んでいたという。発見の順序に従って、西から東に第一、二、三号と名付けられた。第一、二号の甕は、赤褐色を呈し、越前古窯の産、第三号は釉(ゆう)灰色を呈し、能登珠洲窯の産であった。

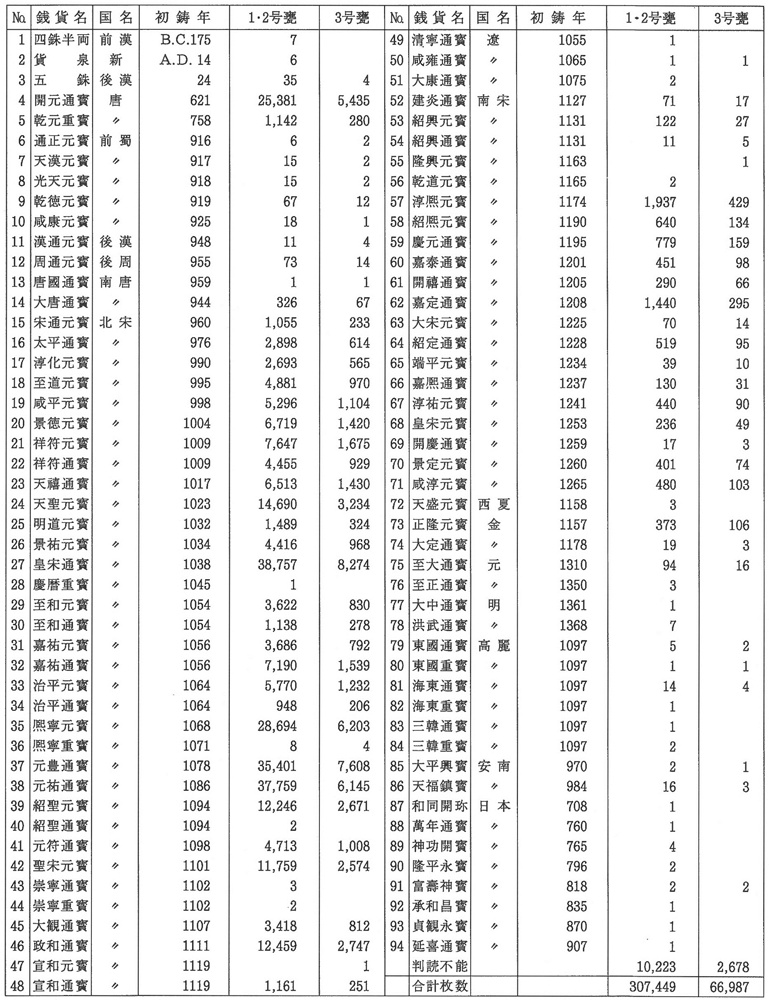

この大甕三体に埋納された古銭の量とその種類について示したのが、表1・3・1である。大甕三体には、都合三七万四四三六枚という大量の古銭が納められていた。もちろん、これは全国最大の出土量である。銭種も多く、最古銭は前漢の「四銖半両」であり、最新銭は明代の「洪武通宝」であった。

この古銭発見の驚きも束の間、多くの関心は、いつ、誰が、何の目的で、こんなに大量の古銭を埋納したのか、という問題に移っていった。

まず、埋納時期について。この有力な決め手の一つは、大甕三体の生産年代である。そもそも、越前古窯の生産時代は古代末から桃山時代、珠洲窯のそれは古代末から室町時代中期とされることから、第一、二号の越前古窯、三号の珠洲窯の生産年代は、ほぼ室町時代前期から中期と、大筋で認められている。

今一つの決め手はいうまでもなく、最新銭の初鋳年である。前掲の表1・3・1で確認したように、最新銭は初鋳年が一三六八年の「洪武通宝」である。したがって、この「志海苔古銭」の埋納時期は、洪武通宝の初鋳年の一三六八年以後、明銭とくに「永楽通宝」(一四〇八年初鋳)が北日本一帯に多量に流通する以前に入手され、埋納されたことになる(吉岡康暢「北海道の中世陶器」『日本海域の土器・陶器』、同「珠洲焼から越前焼へ」『日本海と北国文化』、森田知忠「志苔館の四〇万枚の古銭」『よみがえる中世4』)。

この甕の生産年代と最新古銭の初鋳年代から、「志海苔古銭」の埋納年代は、一四世紀後半と時期が限定されることとなった。とすれば、一四世紀後半というこの埋納年代は、前に「志苔館跡」から館の第一期築造年代と確認した時期とほぼ合致する。ここに「志苔館」の築城と「志海苔古銭」の埋納は、ある人物によって同時期に営まれた、と推理することは、そう大きな誤りではないだろう。

表1・3・1 志海苔出土銭一覧表

(「志海苔古銭一覧」『函館市志海苔古銭-北海道中世備蓄古銭の報告書-』市立函館博物館 1973による)

それでは、誰がこの館と古銭を、となれば、これまでの推測による限り、答えは、津軽「日ノ本将軍」安藤氏の支援に依った「渡党」の小林重弘の可能性が強い。三七万余枚の古銭埋納も、志苔館主の小林氏が結ぶ十三湊の「海の領主」安藤氏の経済力を考慮するなら、そんなに無理な数量ではないだろう。

志苔館の館主小林重弘は、三七万余枚に及ぶ大量の古銭を、何を目的にして埋納したのであろうか。これについては、昭和四十三年の古銭発見以来、さまざまな考えが提示されて今日に至っている(白山友正「志海苔古銭の流通史的研究補遺」『函館大学商学論究』八)。

これまでの諸説のうち、コシャマインの戦いにかかわる軍資金説は、前の館と古銭の埋納年代から考えて、妥当性を欠く。今日、最も有力な説の一つは、小林氏と安藤氏の関係を考慮した商業資本の蓄積説ともいうべき経済史的見解である(前出「北海道の中世陶器」、同「志苔館の四〇万枚の古銭」、田原良信「地下に埋蔵された志海苔古銭」)。

その一方、近年目新しい注目すべき見解も提示され始めた。その一つは、埋葬習俗としての「六道銭」に着目する宗教的な埋納銭説である(鈴木公雄「出土銭貨からみた中世後期の銭貨流通」『「中世」から「近世」へ』)。もう一つは、一括埋納銭に精神的意図を求めた地鎮儀式としての宗教的埋納である(橋口定吉「埋納銭の呪力」『新視点日本の歴史』四、工藤清泰「私は緑の銭(じぇんこ)が好き!」『市史ひろさき』5)。

諸説紛々としている今日、にわかに一定の見解を示すのは慎むべきではあるが、先住民としてのアイヌと境を接する志苔館の立地条件と安藤氏と小林氏の経済力から考えて、「渡党」初の中世城館の志苔館と交易の港湾基地の安泰・繁栄を祈った地鎮供養説が最も蓋然性が高いように思われる。それを可能にしたのは、いうまでもなく、安藤氏-小林氏の商業的財力であろう。

このように、一説として、志苔館と古銭は、一四世紀後半、小林氏によって築城され埋納されたと仮説を示してみた。しかし、この第一期創建の志苔館は、コシャマインの戦いによって一時陥落し、のち再建(第二期築造)されるのである。